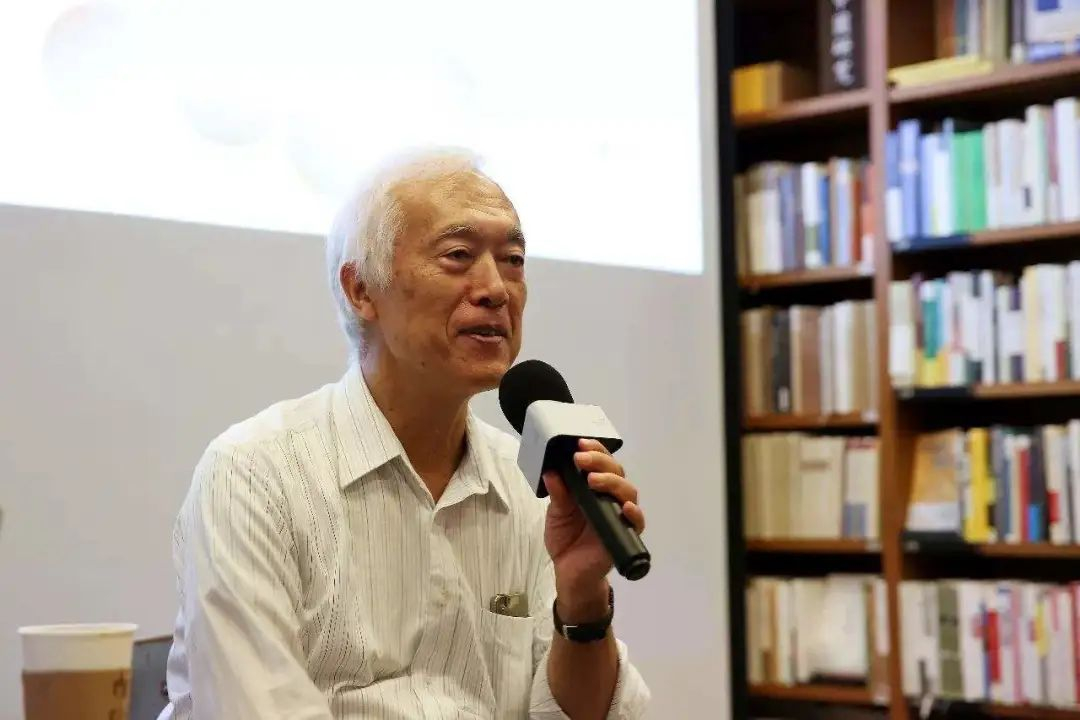

东亚历史、金融体系与华侨华人——访日本著名历史学家、美国人文与科学院外籍院士滨下武志教授

嘉宾简介:滨下武志(日文名:はました たけし,英文名:Takeshi Hamashita),日本著名历史学家、汉学家,美国人文与科学院(American Academy of Arts and Sciences)外籍院士。1943年出生于日本静冈市,曾任日本东京大学(日文平假名:とうきょうだいがく,英文:The University of Tokyo)、京都大学(日文:きょうとだいがく,英文:Kyoto University)和龙谷大学(日文:りゅうこくだいがく,英文:RyuKoku University)等大学教授,主要研究领域为中国社会经济史、东亚经济史、东南亚华侨华人史等。主要著作有《中国近代经济史研究──清末海关财政与通商口岸市场圈》《近代中国的国际契机》《香港:亚洲的网络城市》《朝贡体系与近代亚洲》《中国、东亚与全球经济》等。

张梅:滨下武志教授您好!感谢您接受我的访谈。这么多年来您一直研究东亚区域经济史,关注华侨华人问题,出版了很多有重要影响的研究专著,在国际学术界产生了广泛的影响。能否请您谈一谈,最初是怎样的机缘让您对东亚历史和华侨华人问题产生兴趣的?

滨下武志:我年轻的时候,非常关心社会议题,1960年美国和日本签订《日美共同合作和安全条约》,使我重新思考战争对日本和整个亚洲所造成的影响。为了解近代日本的发展,我开始学习亚洲不同区域的历史(包括朝鲜、中国的历史),并进一步比较世界各国的互动与发展。

进入大学后,学校没有专门的课程规划,因此我有比较充裕的时间读自己感兴趣的书。我持续关切中国和东亚的历史问题,并选择中文作为我的第二外语。过了几年,我进入研究生院攻读研究生,我的指导教授是田中正俊教授,他的研究领域为中国近代史,他在课堂上常会分享自己的参战经历,因为他二战期间曾前往菲律宾当兵,这让我们受到很大震撼。

战后日本的中国史研究,是以中国近代化的过程为切入点,将传统中国划分为落后和发达二元对立的发展模式。我重新思考这样的研究方法是否恰当,因此开始阅读农业和手工业发达省分的地方志,还有乡绅的数据。我的毕业论文研究棉布的历史,并讨论上海机器织布局到棉纱厂的发展过程。透过个案研究,我认为研究中国历史应该跳脱二元对立的分析框架,然而个案研究不足以支撑我对中国或东亚历史的全面性理解。

我在研究生的后半阶段参与东洋文库的研究计划。这段时间我几乎天天阅读以George Morrison典藏(莫理循文库)为主的资料,藉此了解当时的英国和日本,甚至是中国共产党如何看待中国。我认为早期针对单一商品所做的研究,无法关照整体的经济面向,东洋文库所收藏的海关资料和英国议会报告,比地方志能更全面了解中国市场和社会。以此为基础,我的硕士论文研究汇丰银行的历史,一方面藉由探讨金融问题关照整体的经济情况,另一方面是因为同学们的研究课题集中在政治和社会运动,例如太平天国、小刀会、义和团等主题,我不想和别人一样,同时经济史也是田中教授的研究领域,因此最后决定投入经济史研究。回想起来,最初踏入学术领域是因对政治运动的现实关怀,后来转而对经济、金融和社会之间的联结产生兴趣。

20世纪70年代末,我接触到了华侨、华人、华商的问题,自此,华侨华人研究成为我研究生涯中非常重要的、持续的研究课题。我的出发点与其他研究华侨华人的历史学者有所不同,我一直把华侨华人的历史脉络形成的所有商路里的联络点,视为在贸易、经济、海洋、近代不同研究领域里非常关键的题目。我的出发点是在香港看汇丰银行(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited,全称:香港上海汇丰银行有限公司)的历史档案。1865年,汇丰银行开始在上海与香港同时开始经营东亚地区的银行业,这是东西方金融贸易中很重要的问题。现在我们都知道HSBC,HSBC就是Hongkong and Shanghai Banking Corporation的缩写。汇丰银行有一个编辑建立125周年纪念册的计划,从在香港大学(The University of Hong Kong)亚洲研究中心开始,我就参加了这个国际银行史编辑项目。(在19世纪后期)汇丰银行在日本的横滨(日文:横浜,平假名:よこはま,罗马音:Yokohama)、神户(日文:こうべ,英文:Kobe)设有很重要的分行,以推动茶叶和生丝的支付贸易,所以我通过汇丰银行里有关茶叶的资料,来研究华侨华人的汇款,以考察日渐复杂的金融市场的建立过程。由此,我一直致力于研究华侨华人的金融活动,进而我访问马来西亚、新加坡、泰国、缅甸、菲律宾、印度尼西亚、越南等地,这是我后来研究东亚或者东南亚整体经济史中华侨华人移民的一个来源。

张梅:请问您如何看待长达数世纪的中国海外移民现象,特别是从世界历史的角度来看,华侨华人是国际移民的一部分,能否请您从自己的研究角度出发,介绍一下国际移民的构成?

滨下武志:总的来说,18世纪中期开始,最初的大量的国际移民主要是劳动移民,他们去外面进行劳动工作,比如在铁路或者银矿工作,这种以劳动为主的移民一直延续到19世纪。19世纪后半期,亚洲的资源有新的发现,比如锡矿、橡胶、木材,这些自然资源发挥了重要的世界经济作用。一方面,一定数量的中国或者印度移民迁居东南亚一带,另一方面,大小投资家也进入这一区域。所以我认为,这个时期世界上华人移民的大体构成是,一部分仍是劳动移民,但是从区域角度来说,通过侨批在东南亚和华南之间的一种金融活动、经济活动,里面除了劳动移民以外,投资家的经济活动或者企业家类型的移民也比较多。而其他世界移民像爱尔兰的移民到北美,主要还是劳动移民;或者意大利移民到北美,也主要是劳动移民。但是华南是比较富裕的区域,所以有华商,企业家、投资家去东南亚从事经济活动,这是与劳动移民不一样的移民。

张梅:据我所知,研究华侨史、外交史的国外学者们有一个观点:中国移民与西方国家移民的不同在于西方国家的移民是武装殖民。您刚才讲国际移民主要讲的是和平的移民、劳动的移民和投资的移民,我想这也是华侨华人移民的主体取向。那么,对比西方国家的移民您如何看待亚洲移民,特别是亚洲去往北美地区的移民?

滨下武志:从时间先后看,美国最早是吸引欧洲移民,亚洲向北美大陆的移民大概是第二阶段或第三阶段才开始。从地域分布看,亚洲移民集中在北美大陆西边的温哥华、华盛顿州、洛杉矶一带,这些都是从西边进入北美大陆;但是欧洲移民是从东边进入北美大陆,比如波士顿(Boston)和纽约(New York)。所以,北美的东部是欧洲移民的集中区域,西部是亚洲移民的集中区域。

张梅:我在拜读您的著作时发现,您在研究华侨华人问题时,把中国纳入世界经济体系,从诸如朝贡贸易、白银贸易、通商口岸的网络、金融网络的形成和发展的角度,重新诠释了16世纪以来的东亚地域体系与世界经济的演化关系。而且我觉得您的研究与很多学者的不同在于,19世纪以来很多学者都在谈论国家的历史,而您是在阐述区域的历史,我想请您简单阐释一下,这两种研究方法的主要区别在哪里,分别有何种不同的收获?

滨下武志:一般认为,华侨华人是出去“外面”的,不是在“里面”的,这样是一种内外分开模式。关于华侨、华人为什么向外移民,存在三个不一样的理论方法。第一个是“推”出去外面的因素,比如国内住的地方比较偏僻、封闭,没有丰富的农业作物等等。这个“推”的理论是人类学或者社会学领域很长时期强调的很重要因素。但是,后来不仅有“推”的因素,也需要考虑“吸引”的因素,出去外面开始新的活动的时候,我们一定要看到那一区域的吸引因素。最后,我们要讨论移民问题,就一定要比较和讨论“来”与“回”的循环网络问题。移民不是只有一个方向的问题,不是出去外面,而没有一个人回来,也不是只有“吸引”的因素。移民过程中一定会有某些来往,除了自己身体的来往之外,还有信息、资金、商品的来往关系。所以我们要从网络来往的角度讨论移民问题,这样的话,我们不能忽略“回来”的互动因素。

从中国移民的“来往”网络看,我们一定需要区域网络的概念,不需要严格区别内外。19世纪以来,政治也好,经济也好,文化也好,非常明显地分开内外,但缺少考虑移民的区域性或者流动性的因素。所以看看福建移民,比如泉州人或者福州人,一个一个地移民到外面,之前用“商帮”来理解他们的活动。但是后来我们可以看到,如果我们从国际或者内外开放的角度来讨论贸易网络发展的话,那么华侨华人在历史上是一个非常活跃的推动往来因素。所以,我们从区域的概念、或用区域的方法来讨论华侨华人的移民活动,是最合适的方法。

本文来自“张梅对话世界”丛书之二《华侨华人与中华民族伟大复兴》(当代中国出版社,2022年4月)