第三十八期历史人类学研究生研讨班纪要

2022年11月19日至11月20日,由中山大学历史人类学研究中心、中山大学历史学系、中山大学历史学系(珠海)、香港科技大学华南研究中心、香港中文大学—中山大学历史人类学研究中心、《历史人类学学刊》编辑部、《区域史研究》编辑部联合主办的“第三十八期历史人类学研究生研讨班”在中山大学珠海校区海琴六号楼A326会议室以线上、线下结合的方式顺利举行。来自复旦大学、北京师范大学、厦门大学、武汉大学、四川大学、陕西师范大学、云南大学、中山大学等多所高校的师生与会,共襄学术盛举。

11月19日上午,第三十八期历史人类学研究生研讨班正式拉开帷幕。陕西师范大学西北历史环境与经济社会发展研究院张莉教授进行了题为《清代吐鲁番扎萨克郡王权力空间的变化》的讲座。张莉教授从田野发现与文献记载切入,梳理清代不同时段内吐鲁番地方管理体系的调整,分析扎萨克郡王权力空间的形塑与内涵。通过梳理扎萨克郡王权力空间的变化,张莉教授对清代边疆治理体系的既有研究进行反思,提出要将空间作为一种概念化工具去理解区域史。

中山大学历史人类学研究中心黄国信教授认为,张莉教授的研究跳出固化的行政区划分析,转向权力空间的讨论,为清代边疆管理制度研究提供了典范。

在张莉教授精彩的学术讲座后,本期研讨班的报告环节正式开始。四川大学历史文化学院博士生白莎莎报告的题目是《清代州县司法案件中的疾病与死亡——以〈巴县档案〉为中心的考察》。她从巴县档案中关于疾病与死亡的史料入手,分析清代四川巴县境内的基层百姓在街道、监狱等空间内对疾病与死亡的认知、心态与应对,以及百姓与官府如何将疾病与死亡作为一种隐喻运用到司法活动或地方行政中。中山大学历史学系博士生潘雅歌进行评议。她对文章主线、章节布局、学术史表述、核心概念的界定等问题提出改进建议,并提醒报告人注意其研究所用州县司法档案的特殊性质,即其所记疾病与死亡内容并非常态。

在自由讨论环节中,黄国信教授强调,州县司法档案中记载疾病与死亡的材料涉及真假性判定,因此在研究时需注意区分以更好地进行解读。中山大学历史学系任建敏副教授认为,报告的问题意识尚不清晰,报告内容的指向介于疾病史与司法史之间,可以进一步明确研究的对话对象。李晓龙副教授则提示报告人对地方民众的讨论不应停留于“底层百姓”这一笼统化的概念,而需要进一步明确与区分其中涉及的具体人群。

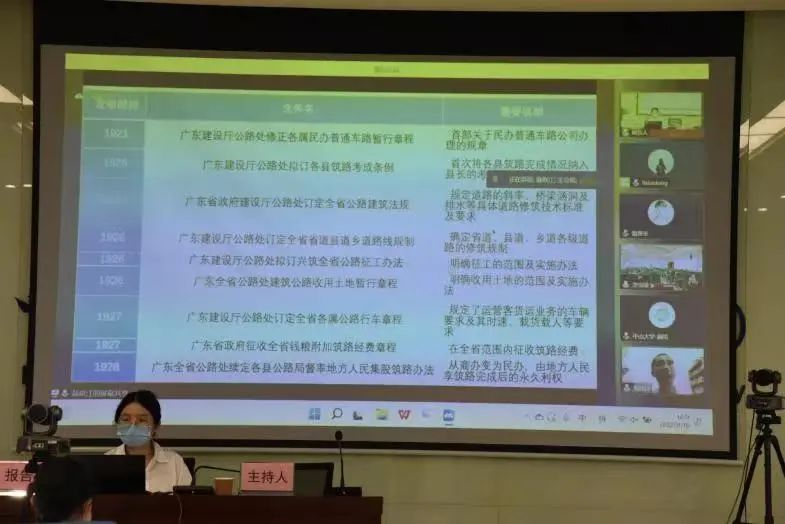

11月19日下午,中山大学历史学系博士生聂阜江带来题为《近代广东省公路交通的建立》的报告。他从路政与利权两个视角展开,讨论广东政府、筑路公司、地方居民对近代广东省公路建设的参与。中山大学历史学系(珠海)博士生苏婷进行评议。她认为报告叙述了参与近代广东省公路建设的三方力量,但是并未讨论三者之间的联系。此外,她还以父辈亲身经历为例,对报告中“筑路伤害地方民众利益”的说法提出质疑。

在自由讨论环节中,张莉教授肯定了报告题目的学术价值,但认为该研究仍有一系列问题可以继续讨论。例如,何种因素推动近代公路章程的颁布?其背景环境如何?通过讨论近代广东省公路建设过程,能够回应学术史中的哪些问题?公路的修筑对于地方社会经济有何影响?任建敏副教授强调,研究需要建立材料与内容之间的相互联系,避免线性的叙述与平面化、孤立化、拼盘式的呈现。

复旦大学文史研究院硕士生卞楷文报告的题目是《明清苏北移民传说考——以里下河地区为中心》。他从苏北盛行的“洪武赶散”移民传说入手,通过辨析相关史料的编撰时间与文献性质,尝试重新梳理这一移民传说的文献演变过程,并以此为线索探讨南宋至民国时期苏北的地域开发进程。中山大学历史学系(珠海)博士生徐伟庆进行评议。他认为,报告人对移民传说的文献梳理仍可注意文集、方志、政书与族谱等文本之间的性质差异,进而对这一传说进行更为细致的知识考古。另外,他指出报告人目前对苏北地域开发进程的分析还不够深入,所展现的结构过程与再结构过程较为模糊,并且可能低估了漕运等因素对这一地区的影响。

在自由讨论环节中,广东财经大学华南商业史研究中心主任徐靖捷博士认为报告人可以重新调整篇章结构,将移民传说的文献演变体系与苏北的地域进程合二为一,从而使得前后两部分的分析更为充实。李晓龙副教授则提示报告人移民传说的文献演变脉络可能并非单线式的过程,需要进行更为深入的复线式思考。中山大学历史学系(珠海)吴滔教授指出,明代苏北地区具有突出的人群复杂性特征,要充分考虑民户、灶户、军户在不同情境中采用移民传说的切身诉求,真正将移民传说与国家历史勾连起来。

云南大学民族学与社会学学院硕士生李明珂报告的题目是《广西灵竹人群仪式实践与历史意识的历史人类学研究》。她从灵竹地区的仪式传统出发,考察当地的仪式实践,并分析其中反映的地方人群的时间概念与历史意识。中山大学历史学系(珠海)硕士生叶琳琳进行评议。她就研究区域的划定、文献综述的表达以及报告章节的布局安排等内容提出问题。比如,灵竹地区的范围是否明确?灵竹地区的信仰与仪式与其他地区相比有何异同?灵竹地方信仰空间的层级关系如何确定?

在自由讨论环节中,中山大学社会学与人类学学院杜树海教授提示报告人,关于道士或师公的相关研究已较为丰富,或可对仪式活动中仙娘等女性仪式专家所扮演的角色给予更多关注。中山大学历史学系温春来教授认为,报告人目前对灵竹地方人群时间观念的讨论仍有改进空间,建议结合线性时间、循环时间等概念深化对这一问题的分析。

11月20日上午,武汉大学历史学院博士生吴族勇带来题为《清代漕运制度的地方实践——以两湖地区为例》的报告。他的研究关注清代漕运制度在两湖地区的确立与实施过程,并讨论漕运制度对于运丁等人群及地方社会的影响。中山大学历史学系(珠海)博士生曹振禹进行评议。他认为该研究可以从制度史与区域史两种研究视角展开,但报告人尚未对这两种视角进行整合,若要与两湖地区社会经济史研究进行对话,研究综述部分则需要进行相关补充。评议人还对南粮问题的表述、运丁的漕船修建负担等细节提出修改建议。

在自由讨论环节中,中山大学历史学系(珠海)凌滟助理教授指出,南粮问题应置于明清财政体制内展开分析,而在探讨运丁应役时应注意其背后的帮贴人户。吴滔教授认为,研究清代漕运制度需要结合明代漕运体制进行思考。另外,他强调对运丁应役问题的讨论不能流于简单的家族目的论,应基于材料思考合股等多种合作形态的可能性。

厦门大学历史系硕士生郑梅婷报告的题目是《清末沅江县的湖田围垦与社会变迁——以〈保安湖田志〉为中心》。她以《保安湖田志》为核心材料,探究清末沅江县湖田围垦过程中产生的湖区生态环境的变迁、新淤洲的确权、堤垸的修筑及其相关制度与组织的形成、清政府对湖田的赋税征收政策等问题。中山大学历史学系硕士生李育桐进行评议。她认为,报告各章节之间的时间线索可以进一步明晰,报告中单列一节讨论“学田堤费由谁来出”问题的用意、核心材料的使用与论述方式如何有别于前人研究等也应交代清楚。

在自由讨论环节中,凌滟助理教授就湖田研究讨论模式的套路固定化进行反思。此外,她提醒报告人关注湖田开垦背后的人群利益问题,以及国家政治背景对于湖田开垦的影响。中山大学历史学系博士生胡剑波关注报告中讨论的湖田确权问题。他建议报告人在论述湖田产权的确立时,注意官府权力与民间力量两方面的介入。

最后,本期研讨班进入圆桌讨论环节。六位报告人依次发言,分享本人的参会体验与学习收获,感谢与会师生切中肯綮的修改建议,并就部分建议与评议人再次进行交流。

吴滔教授认为本期研讨班选择中山大学珠海校区作为主会场,对于中山大学历史学系(珠海)的学系建设与学生培养均有积极作用。黄国信教授对与会师生的积极参与表示感谢,并期待下一期研讨班继续涌现更多精彩纷呈的报告与有的放矢的讨论。

自2001年以来,中山大学历史人类学研究生研讨班已成功举办38期,旨在为人文社会学科研究生提供相互交流的平台,鼓励多学科整合的研究取向。本期研讨班的成功举办,有助于国内外高校的历史学、人类学等相关学科的硕博士研究生进一步的学习与研究,也为跨学科的交流与互动作出贡献。

文案:晏智健

图片:顾耘竹、梁阡蘅、刘怡奕

排版:袁悦

初审:张萍

复审:吴滔