何文平 | 清末民初珠江三角洲地区的堂口

清末民初珠江三角洲地区的堂口

文/何文平

中山大学历史学系何文平教授

关键词 :清末民初;堂口;盗匪;会党;社会秩序

一、堂口林立

在近代的文献中,堂口也是用以描述珠江三角洲地区盗匪情形的重要词语。民国时期反映华南社会生活的文学作品《虾球传》,提到珠江三角洲地区匪患时说,“珠江沿岸,向来堂口众多,土匪如毛”。谢立全在其革命回忆录中提到,抗战时期在敌、伪、顽的盘踞下,珠江三角洲出现了无数烟馆、赌场、妓院和大大小小的“堂口”,“各种各样无奇不有的剥削方式——收‘行水’‘禾票’、‘护耕费’以至各据一方滥发钞票等等都出现了”。也有一个材料说,抗战时期,南(海)番(禺)顺(德)游击区内拥有著名的160个堂口的土匪。

▲民国时期珠江三角洲地图

沙田区是堂口主要分布区域。沙田区的堂口,有的势力还很大。光绪末年,著名盗匪林瓜四设立“泗利堂”,出没香山县一带沙田区,肆行焚劫,成为当时一大匪患。广东水师提督李准调集水陆各营,历时五个月余,进剿十余次,打死捕获盗匪一千余名,才将其扑灭。清末有御史甚至声称,广东堂匪,“大者结党至万余人,少亦数千”。此说虽存在夸大其词的成分,有危言耸听之嫌,但也反映出当时社会对盗匪的忧虑。沙田区农耕发达,佃户分散其中,且港汊纷多,大小水道密布,有藏身及逃匿的地形地貌,但其地理环境并不适合大规模盗匪群体的生存,打单勒收行水的行为方式,也不需要集结大规模的人手。一直到民国时期,沙田区内仍然盗匪堂口林立。1920年代,仅在中山县第九区沙田活动的堂匪就有汉明堂、新汉明堂、出胜堂、盛丰堂、保安堂、护农堂、广龙堂、旧龙辉堂、彩龙堂、汉龙堂、就胜堂11股之多。

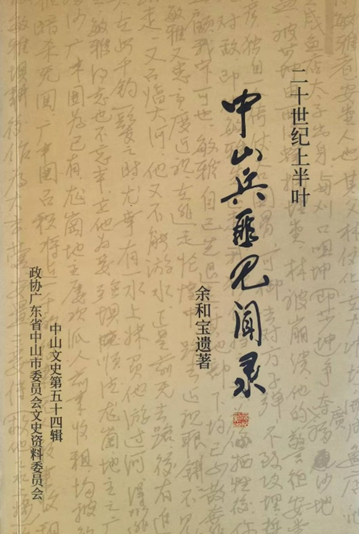

▲余和宝《二十世纪上半叶中山兵匪见闻录》书影

清末民初三角洲地区交通主要依赖密布的河道水网,盗匪往往设卡,向过往船只勒收保护费,沿岸盗匪出没,重要交通要道的两岸也是堂口林立。据报纸说,1925年前后,沿大小北江一带勒收行水的匪党堂号,“不下数十处”。从东莞县石龙至惠州之间150里的水道上就有盗匪勒收关卡数十处之多。1926年前后,新会县“江门以内,自七堡至烂大船卡间,不及十里许,即有大股盗匪设立堂口,勒收行水,沿途堂口,计有三十余处之多,每堂贼匪,多则数百,少则百余”,弄得轮渡不敢开行。

毫无疑问,盗匪堂口的规模大小不均。1917年广东当局出于招抚绿林的需要,曾派人调查各地盗匪堂口及规模,指出当时清远、花县、从化三县,共有义合、和济等堂号12起,人数约1,600余人;香山、顺德、台山、开平、鹤山新会各地共有红日、侠义等堂号20余起,人数约3,000余名;增城、龙门、东莞、番禺等地,共有义胜、得胜等堂号8起,人数约1,000余名。12个县范围内共有40余堂口的数量肯定不符合实际,但平均每堂人数在100至150之间,则大致反映了清末民初珠江三角洲地区盗匪堂口的一般规模。

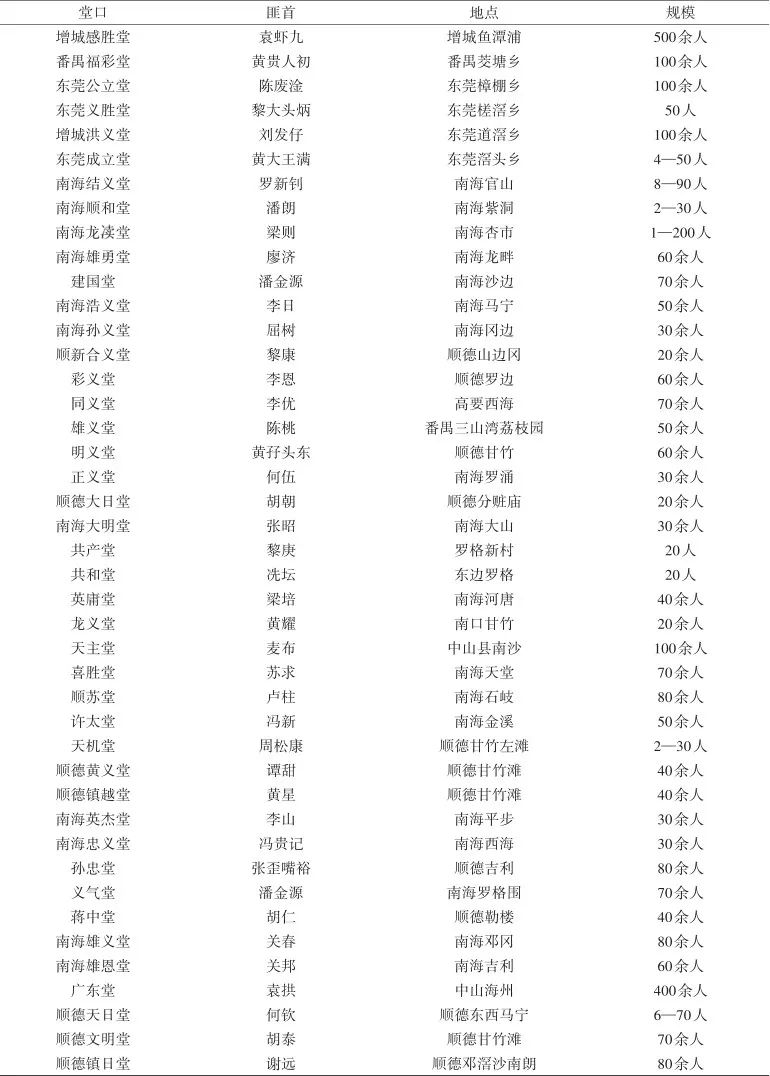

1926年国民革命军总司令部曾将对各地匪帮的调查情况发给各地军政长官,以便分头进剿。其中披露了近50余个堂口的情况,大多数是在几十人的规模,少数堂口超过100人,最多的有500余人,见表1。

表1 1926年前后珠江三角洲地区主要堂口规模

资源来源:《各属匪帮人数之调查》,《广州民国日报》1926年9月10日,第6张。

打单勒收“行水”是广东盗匪的常见行为方式。珠江三角洲地区的盗匪经常以堂口的名义,公开打单勒收“行水”。当时报纸上有很多此类消息,也能明确指出相关盗匪的堂口名称,如:1910年4月,往来沙涌省城的公益渡,接到“会邑西义堂著匪谭义,又顺邑凤义堂著匪胡启打单来函二封,要勒收行水三百两”。1912年11月,香山潭州一带沙田,千数百顷,当晚稻开割之时,“忽被新正堂、东粤堂、彩龙堂各匪打单,每亩勒收行水一元,始准收割”。1914年11月,沙湾局董反映,“各佃户迭接各沙匪打单函信,用红日堂名目,每亩勒收行水银一元”。1915年11月,三水鲁村自治团向报社反映,该处来往三江轮渡之驳艇,行驶到南海白石庙头附近,“忽有匪徒数人,持南海广义堂名片,到该驳艇声称,每月须缴行水银120元,方准经过,否则以驳壳对待等语”。

1926年6月4日《广州民国日报》刊登了“盐步至省河之勒收行水机关”的调查,将沿途的11个盗匪堂口公然刊列报头,不仅指出具体地点,而且指明盗匪首领姓名,内容如下:“(一)东义堂,在黎基海口,匪首何永,西浦人,每月勒收行水三十元;(二)西胜堂,在大塘角,匪首曾棠,每月勒收行水二十元;(三)联胜堂,在大塘角,匪首梁寿,每月勒收行水二十元;(四)瑞义堂,在东滘,匪首范永,每月勒收行水二十五元;(五)福义堂,在东滘,匪首郭苏,每月勒收行水三十元;(六)东胜堂,在东滘,匪首黎佐,每月勒收行水二十元;(七)无堂名,在东滘,匪首郭芒果标,每月勒收行水二十元;(八)英义堂,在东滘,匪首黎朱葵,每月勒收行水三十元;(九)万义堂,在葵洲蓬,匪首原闰球,每月勒收行水三十元;(十)结合堂,在葵蓬洲,匪首钟义堂,每月勒收行水三十元;(十一)信义堂,在凤村头,匪首梁贤,每月勒收行水一百元。”

▲民国报纸关于盗匪活动的报道

二、会党色彩及其变化

珠江三角洲地区的盗匪堂口何时出现,难以考证。嘉庆七年(1802)广东天地会大起义,从有关供词及地方官员的各类奏报来看,尚未发现其有“堂”的组织或明确的堂名。1831年两广总督李鸿宾给朝廷的奏折中指出,香山县沿海一带,已出现“棍徒混刻木戳堂名,盖用纸单”,向耕户打单勒索之事。咸丰初年爆发的红兵起义中,“洪顺堂”“大洪堂”“永洪堂”“合顺堂”“西义堂”“全胜堂”等之类的堂名频繁出现。由此也许可以推论,珠江三角洲地区出现带有秘密社会性质的堂口,很有可能就在清嘉道年间。

1899年前后南海西樵一带活动的以区新为首的盗匪堂口叫“英义堂”;1903年前后在新会一带活动的有“联胜堂”“安义堂”“龙义堂”“我已堂”“隆义堂”“悦义堂”,在香山一带活动的有“标义堂”“联义堂”“龙虎堂”等;1905年前后珠江三角洲一带活动的有“龙凤堂”“标义堂”“泗利堂”“同风堂”“新义堂”等;1910年前后新会又出现了“西义堂”“凤义堂”等;清末在香山还出现了“霹雳堂”“五龙堂”,顺德出现了“龙顺堂”等。

20世纪20年代,新会一带出现了“新香英豪堂”“新文明堂”“兴义堂”“五合堂”;番禺县内出现了“福彩堂”“子衡堂”“孙中堂”等;南海出现了“龙虎堂”“东义堂”“西胜堂”“东胜堂”“联胜堂”“瑞义堂”“福义堂”“英义堂”“万义堂”“信义堂”“结合堂”“钟义堂”“广东自由军总部”;东莞一带则有“红日堂”“洪义堂”“广东堂”“红白堂”“新红白堂”“公立堂”“伦义堂”;增城有袁华熙的“感胜堂”;中山一带有“汉明堂”“新汉明堂”“出胜堂”“盛丰堂”“保安堂”“广龙堂”“旧龙辉堂”“彩龙堂”“汉龙堂”“护农堂”“就胜堂”“猛虎堂”“广东堂”;顺德也有“东义堂”在活动。

我三堂召集同侣,广结团体,四海之内,无任欢迎。各界商务,一律大小,均皆顺遂,永接财源广进,一路福星,万道祥光矣!开设我上路广东,中路共和,下路忠义,会衔共成三堂,特悬长红一度,如有各界大小船只,与及铺户居宅之人,到我堂领给保护照,四方大吉,到处无碍,方保无虞。既无我三堂发给之护照,恐妨水陆有滞。我堂兄弟大多,如无我三堂证章,一经查出,决不姑宽。各界诸君,请祈注意,特字布闻。广东堂、共和堂、忠义堂(下署三堂图记及匪首姓名)。

事实上,清末民初珠江三角洲地区盗匪与广东三合会、三点会组织确实有着密切关系。清末官方指出:“有结会而不为匪,未有为匪而不结会者,是为会即匪之媒。”晚清以后,三合会等拜会结盟形式为盗匪所广泛使用,形成了几乎无盗不会的局面。绿林中人物也坦诚,天地会系统的三合会在广东早已根深蒂固,不少绿林好汉为了劫盗活动的需要,也都参加了这个组织,以便保持彼此间的联系。1907年前后,在顺德县羊额、伦教、容奇、桂洲等乡,贼匪“分布匪党,联络三合会,到处引人入会,危词恫吓”,四出劫掳,拦途截抢,弄得水陆不通。民初也有人直言:“三点会者,盗贼之母也,凡欲作盗,必先入会,既已入会,便思作歹。”一些盗匪首领还公开要求匪徒入伙同时入会。1925年12月,开平匪首胡南在乡召集恩平、开平、新会三县股匪开会,被推举为三邑盗贼首领,“所有匪类,俱听其指挥提调”。胡南“以后起之喽罗,多未有入三点会者,复提倡设台立誓”。显然,胡南意在借助三点会的形式统一匪众,固结群体,并确立自己的地位,以实现对匪帮的控制。

清末民初是广东会党发展的一个重要时期。辛亥革命期间革命党人依靠会党力量发动反清起义,刺激了传统秘密会党,尤其是三合会(三点会)在广东的活跃与发展,“一省之中,勾结日广,几于无处蔑有,而以惠、潮、高、廉各属为最多。近来附省之顺德、东莞、新会等县,亦蔓延遍地”。会党有功于革命,革命运动的蓬勃发展,也为广东会党发展提供了良好机遇与有利环境。光复后,“三合三点等会,到处皆然,久屈得申,其势莫遏”。会党势力在各地迅速膨胀起来。如在佛山,“反正后,三合会党,气焰日张,所有分立支社,及各堂名目,综计不下四十余处”;新会县邓汉荣、邓彪等“以三点会首领,藉同党之拥戴,居然并亲军政矣”;在鹤山县,“三合会匪,诱迫贫富入会,复勾引外匪,连劫多家”;东莞县“会匪滋扰,贻害地方”;在台山广海,“自反正后,各处拜会,挟仇掳劫,时有所闻”,等等。这些可能也是革命党人所始料不及的。尽管革命党人的军政府不得不严禁三合会,禁令虽然发出,而“各属地方仍有人以三合等会为名,及纷纷设立私会者”。不少地方会党猖獗如故,严禁会党的告示接连公布之后,顺德县甘竹滩仍有数千人拜会,宰牛洒酒,并“烧二百斤大炮一响”,场面盛大。很快,出于反袁讨龙斗争的需要,革命党人再一次寻求会党绿林力量的支持。实际上,会党势力在民国初年的广东一直处于放任发展的境况,这是民初广东盗匪问题严重化的一个重要背景,也为带有帮会色彩的盗匪堂口公然大行其道,创造了有利的环境。

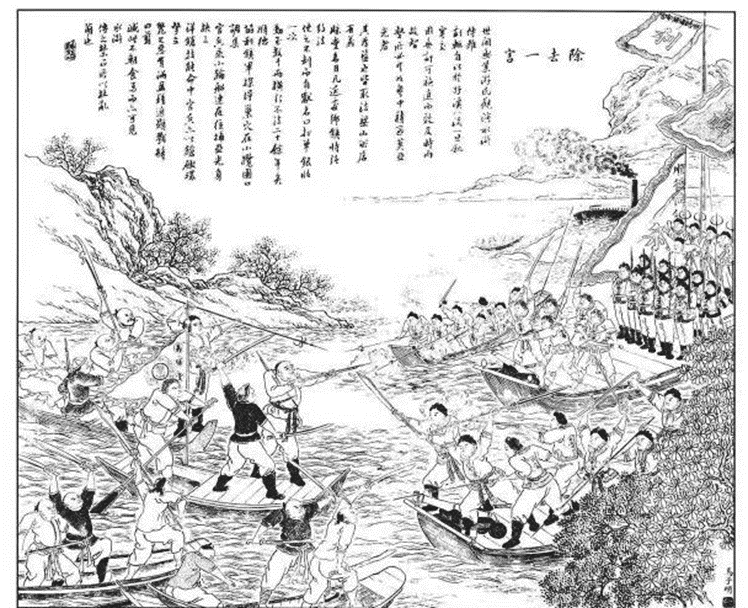

▲《点石斋画报》关于珠三角堂口活动描画

盗匪堂口也借鉴了会党兄弟结盟拜会的做法。民国初年在省城附近猖獗一时的驳壳会匪,“开台拜会,动辄数百人,酒席百数十桌”。一直到1920年代,歃血结盟的仪式还在广东盗匪团伙中广泛存在。曾设法深入匪帮内部生活的美国记者阿列霍·利乌斯详细地记述了其加入“正义英雄堂”时“歃血结盟”的过程。从其描述来看,匪帮的结盟仪式与天地会的仪式基本相似。堂口在对外宣称自己成员时,基本公开使用“兄弟”一词。上文所举例的打单函中,使用了“我堂兄弟”之说法,此类词语,在当时盗匪的打单函与告示中十分普遍。堂内也常以兄弟相称。1917年前后香山县匪首张有年、张荣、麦耀等9人组织“胜利堂”,约定以“同党兄弟如天大,保护清河数万年”为暗号。1922年,新会盗匪陈律等以英豪堂名义向当地扇寮打单,以“我本堂兄弟”名义索取财物,其图章刻字也体现出强烈的江湖结拜气息,据报纸称:

近日黄家楼三贤祠一带扇寮,均接到该匪打单函件,该函略云:现我本堂兄弟酌议贵号,定取伙食港币银三百大元,金庄洋烟三两,限三天内交足,否则以花蓝唛火柴对待等语,下盖有陈律、李礼、李全图章,又盖有新香英豪堂印章一个,此印章两边刻有“英雄会草泽,豪杰结花亭”等字云。

民国初年,珠江三角洲地区盗匪堂口也出现了一些新变化。有用新名词命名堂口的。1927年南海县著匪歪嘴裕(张裕)伙同另一著匪黄宽,在南海县良沙砖窑地方设立堂口,以“广东自由军总部”和“轰天鱼雷局”名义,勒收过往船只行水,如有船只不遵纳,则以水雷轰炸,枪炮夹击,弄得一般船只望而却步,不敢来往。其堂号带有深厚军队色彩。一些时尚的名词也会出现在堂口名称里,如“统一堂”“文明堂”“共产堂”“建国堂”“共和堂”等。抗战期间,中山沦陷区绿林盗匪在地下共产党员梁伯雄的发动下,联合成立一个叫“民利公司”的堂口,通过维持地方治安,收取保护费。其堂口名称的来历,据说由梁所取:“至于堂口的名字,大家公推伯雄先生来取。梁伯雄讲:‘大家组织起来,不要抢劫百姓,而是要保护治安,为民谋利,简称叫做民利公司好了’。大家听了一致赞成,于是‘民利公司’就算成立了。”堂号带有强烈的商业味道。这些新名词中,帮会的影子基本消失。

以地名命名的堂口较多地出现,也似乎更受盗匪的“青睐”。“广东堂”是在民初报纸上经常见到的一个堂口,如果不是消息来源或记忆错误的话,“广东堂”在不同时期不同地点都出现过,民初顺德马宁乡麦报、桂州乡王敬宽、南沙乡梁某等为代表组织了“广东堂”,人数有1,000多人;也有人说,1918年起,占据海州的袁巩和占据新会荷塘的容沃垣结成“广东堂”,势力影响达新会、中山、顺德三县,人数达600多人,被认为是当时五县盗匪结合起来的最大堂口:还有消息说,1928年期间东莞著匪刘发如联合了道滘东西两方面的土匪,组成“广东堂“,匪众有千余人,势力扩展到东莞各地。“广东堂”实际上成了盗匪堂口联合的一个代名词,是否可以说明,随着盗匪势力的发展,堂口的联合,传统会党特质的资源已经不适应盗匪组织发展的结构性需求。当时还出现类似的“大广东堂”“东粤堂”“大中国广东堂”“奉天堂”等堂号。

▲西江上的盗匪

值得注意的是,堂口的组织方式,出现军队化倾向。据亲历者讲述,1920年代著名盗匪袁拱在中山与顺德交界的海洲设立“广东堂”,“其内部布置,皆与军部无异”,匪帮设有书记、顾问、科长之类的“职务”;分工也细,如有专门探查信息,物色劫掠对象的侦查课。所谓的侦查人员,“或衣西装长衫,或类似苦力”,“专事侦查回报,以便劫掳”;匪窟设于一乡村祠堂内,“该祠堂门口,有手持长枪者六人,状类一司令部式者”;匪首袁拱出入时,“有手机关枪四挺随后,各匪若在途中遇见,均举手示敬”;每天有几十人坚持操练等等。1927年,当局派军队前往东莞剿匪,发现著名匪首陈梗所在的巢穴,也“俨如军队一般”。有的堂口还有自己的旗帜。1924年东莞公立堂匪首刘伦、刘苏,因晚造收行水顺利,摆宴庆贺,邀请东莞、增城一带的盗匪前往匪巢道滘乡参加,当时,“乡外河边,坚立红日堂及公立堂之黑底、白月两旗,随风招展,时附近陈军及河面来往军舰,皆莫敢正视”。谢立全回忆中也提到,当时珠江三角洲土匪堂口都有自己的旗帜:“走了一段路,前面横着一条宽阔的大江,大大小小的船只穿梭般来来去去,船上都插上各式各样奇形怪状的旗子,有红的,有黄的,有绿的,也有白的;还有方形的、三角形的以及镶着犬齿边的。旗上都分别标上一个大方块字,如‘廖’、‘何’、‘周’、‘马’……等等,活像戏台上跑龙套的幡帜。”同行者告诉他,“每一面旗子都代表着一个有势力的‘大天二’”。堂口的军队化与民初兵匪之间的频繁流动有着密切关系。

三、“纠合”而成地方势力

清末民初珠江三角洲地区盗匪以设立堂口的形式纠结力量,堂口某种意义上就是匪股的组织机构。1925年,位于广州城内西堤的名发旅馆,接到盗匪打单函,要求“借米晏西纸一千元,见字一星期交妥”,函署“粤东英义堂”,并有“南邑陈烈三、张杰、李鉴、张高、冯的友、陈胜,鹤邑禄洞南坊李荣(即黄仔黄昌)、越塘冯新(即马骝王),南番顺鹤会邑雷公全、会邑蔡祺、谭鸿,鹤邑禄洞李全”等盗匪姓名。由此函可见,不同地区的盗匪可以组成一个堂口。

在“两粤广义堂”影响下,珠江三角洲的其他“绿林”也纷纷联合起来。南海县莲塘乡陈庚、南沙乡李细苏、大湾乡李伯义、奇石乡陈滔、张槎乡陈近、沙头乡崔权、低田乡梁开、大富乡谭金、顺德县沙滘乡陈林、陈贤等股盗匪联合成的“广龙堂”;顺德县大都乡梁林、岳步乡的何和、勒流乡的麦慎、黄麻涌乡的吴骚成、番禺县石壁乡的李庆等股匪组成的“天顺堂”;顺德县甘竹滩余基仔,龙冈乡的刘荫、张权、南海县九江乡的陈某等股盗匪力量合伙而形成的“伏虎堂”;东莞县道滘乡张裕、顺德县水藤乡刘灶、南海县吉利乡关傍、关年等股盗匪联结而成“龙胜堂”,以及顺德的“广东堂”等,都是这种背景下的产物,所结合盗匪的人数都在1000人左右。匪股联合的直接后果就是盗匪队伍规模扩大,人数增多,这无疑是盗匪力量增强的一条捷径。同时又可以在一定范围内消除匪股之间的攘夺,增强盗匪的生存能力。

盗匪通常以堂口作为标识,宣示自身势力的存在。清末民初珠江三角洲地区盗匪活动具有鲜明的“经营性”特点,盗匪恃仗武力控制某一区域(沙田或河道),打单收行水,征收所谓的保护费,实际上是他们强加于地方社会的另一种“经营管理”法则。“行水”即所谓的“保护费”或“买路钱”。清朝末年,张之洞在给朝廷的奏折中提及,广东盗匪“大率以香港、澳门为老巢,各有头目分立堂名,遣人四出打单,凡乡镇富商,僻静砖窑、沙田业户皆为打单之所及,按时收取巨资,名曰‘行水’”。“行水”的最主要特征就是“按时收取”,寓有征收之意。盗匪收取“行水”,一般以承担“保护”义务为幌子,而设立的堂口,某种意义上就是承担这种义务的主体。因而盗匪为征收行水,一般都会设立堂口。有报纸说,1912年顺德县盗匪在境内沙田区勒收行水,“皆搭一巨厂,书名某某堂横额,农民供纳行水,络绎不绝”。1917年7月,顺德甘竹里海一带,聚匪数百,“各分立飞龙堂、进步堂名目,专向来往轮渡打单勒索”。1927年南海澳边乡著匪潘金源被紫洞著匪罗布打死,势力大受损失,其党羽为了继续勒收来往船只行水,“从新设立堂口二处,高树联圣二字旗帜”。所以,也有观点认为,珠江三角洲一带盗匪的所作所为“与其说是无法无天的强征,倒不如说是有组织有武装的‘社会主义’”。

▲民国初年由绿林队伍改编而成的民军

清末民初广东盗匪还包烟包赌,并将之视为“产业”。清末就有“粤省赌风向有番摊、牛馆等名目,大抵番摊系大盗所为”的说法。有的盗匪“以盗泉所得,合资共营赌业,为所欲为”。而那些在当地乡村生活的绿林盗匪,包烟包赌亦是其维持生存的重要收入来源之一。如著名盗匪吴三镜在九江一带,大开烟赌,“花会、白鸽票、牛牌杂赌,遍地皆是,每日得规二千余元”。著匪吴佳纠集100余人在佛山附近大沥、大范等地开设烟赌;陈钵在石湾附近包赌;高根一伙在平洲墟大开烟赌,都是公开的事实。弄得当地乌烟瘴气,民众苦不堪言。由于盗匪拥有一定的武力,以暴力做后盾,烟赌等“地下行业”在盗匪的经营或包庇下公然存在,地方百姓无可奈何。1914年南海三山一带,匪类丛集,“公然在墟前开设番摊十余处,该乡父老无法制止,只得任其所为”。从化著匪黄尧也是分布党羽,坐收各墟赌规。在清远,“字花赌厂林立,无地不然,皆著匪所开设”,赌博公然盛行。清末民初广东的盗匪也参与走私等非法经济活动。1926年,中山县著匪袁拱在前山一带走私,被罢工纠察队及官方缉私卫商队截获,袁竟派遣匪徒600余人,火船4艘,“配足武装”,前往前山围攻纠察队部及缉私卫商队,“以遂其包运私货之阴谋”。此类经营性的商业活动,需要一个相对固定、稳定,甚至信誉可靠的机构承担,清末民初珠江三角洲地区盗匪堂口很大程度上充当了此类角色。

▲珠三角地区乡村的碉楼

1925年8月省河猪捐维兴公司分局被匪投函“打单”,其信函内容如下:

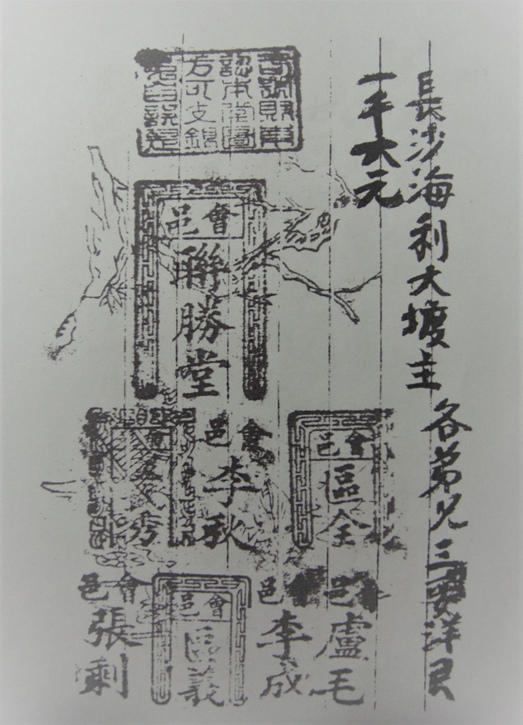

从上述“打单”函可见,盗匪以堂口署名,甚至不隐讳匪首的名字。有的“打单”函上面文字并不多,但堂口的印戳却很醒目,同时还盖上了多个盗匪首领的图章。

▲盗匪打单函上的堂号

为了确保自己的“经营”利益,广东盗匪也注重堂口的“信誉”。民国初年“两粤广义堂”订立的10项“守则”中就明确规定了对“信誉”的维护,其中提到:

本堂及各地之堂口如收到各商人交来之保护费后,必须各负保护安全之责,如果商人货物受损失时,必要负如数赔偿之责任,以坚商人富家对本堂之信任

当然,这些所谓的“守则”,更多的是珠江三角洲盗匪在龙济光严厉清剿政策强大压力下的一种生存策略选择,却也体现了堂口浓厚的“经营”色彩。

经营性活动不同于一般意义上的掠夺,具有特定的区域与对象,尽管堂口林立,珠江三角洲的盗匪都有自己的“地盘”,活动地域具有一定固定性,时效也有长期性,流寇式劫掠的匪股较为少见。在清末广东社会舆论中就有“贼徒勒索田禾行水,分别瘠肥,如取租税”,“匪徒设立堂名,打单勒收行水,俨同设厂抽厘”等说法。广东盗匪的可靠收入来源于其对一定区域的长期“经营”,即使盗匪的身份发生了变化,这种“经营”利益与手段也不会轻易被放弃。民国初年,不少绿林盗匪人物参与了革命运动,摇身变为民军,其昔日以勒收行水“经营”地方的方式,却仍然以“例捐”等名义继续存在。如 1912年8月的《民生日报》报道说:

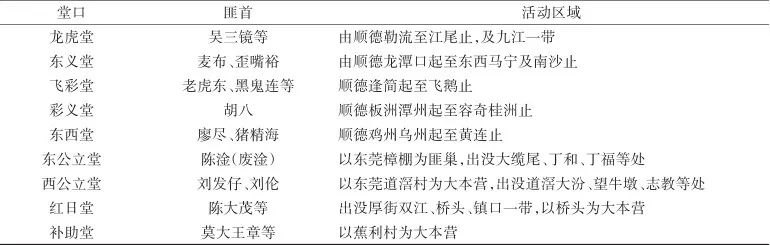

1926年公安局谍捕班对珠江三角洲地区主要堂口的调查显示,盗匪堂口基本都有相对固定的活动区域,见表2

表2 1926年珠江三角洲主要盗匪堂口的范围(举例)

资源来源:《各属土匪堂口之最近调查》,《广州民国日报》1926年11月2日,第7张。

有时,为了争夺地盘,匪股之间也会爆发冲突,甚至展开大规模战斗。1926年东莞补助堂匪股与西公立堂匪首刘发仔,“互争地盘行水,曾一度大战,攻入道滘占据”。1926年4月间,新会荷塘土匪胡佳与李新也因分歧,发生激烈战斗,“炮声隆隆不绝”。但总体上,清末民初珠江三角洲地区盗匪之间的大兼并却不多见。

结 语

广东是近代中国对外开放最早地区之一,与港澳、南洋联系紧密,国外新鲜事物传入较早,人们观念也较开放。珠江三角洲又是近代中国商业最发达地区之一,社会生活中的“商业”氛围较浓,这里的盗匪比其他内地的盗匪见过更多“世面”,观念也有差别,其行径也就带有更多“商业”色彩。这可能是广东盗匪堂口富有“经营”色彩的一个主要原因。而且,广东在近代乃富饶之区,尤其是珠江三角洲一带,工商业发展较快,肥沃沙田区的农耕成熟发达,丝厂林立,满载物品的贸易船只穿梭其间。这些都为广东盗匪提供了相对稳定的财富来源,依赖这些财富,广东盗匪完全可以生存下去,无疑给其长期性的“经营”行为创造了条件。这也许是清末民初珠江三角洲地区盗匪堂口林立现象突出,堂口可以成为地方势力,有别于国内其他区域的一个重要背景。从清末民初珠江三角洲地区的盗匪堂口,可以看到近代商业化与军阀政治对基层社会的影响,近代珠江三角洲地区的社会动乱有着相对特殊和复杂的地域性背景,这个背景既有会党匪化的影响,也需要从盗匪组织化的角度予以重新的审视和理解。

载《中山大学学报(社会科学版)》2022年第6期

责任编辑:赵洪艳