历史人类学新视野学术讲坛成功举行

李袁 撰稿

2023年9月23-24日,历史人类学新视野学术讲坛在中山大学永芳堂举办。本次讲坛由中山大学历史人类学研究中心、香港中文大学-中山大学历史人类学研究中心主办,来自中山大学、浙江大学、厦门大学的八位学者,就各自研究领域进行了八场主题演讲,并就相关问题进行了深入的交流讨论。

9月23日上午,讲坛正式开幕,由中山大学社会学与人类学学院杜树海教授主持。杜老师指出,今年是中山大学历史人类学中心成立22周年,回顾这二十多年的研究历程,无数前辈学者在珠三角、西南等领域已取得了丰硕的研究成果。随着研究深入,历史人类学的主题不断深入、领域不断扩展,这次讲坛是一次回顾,更是展望。

开幕式后,中山大学社会学与人类学学院张应强教授作主题演讲,题为《历史叙述与生活世界:个体·家庭·村寨·社会》。张老师以黔东南苗族侗族自治州文斗寨姜登泮的人生经历切入,依次讲述了姜登泮及其舅父朱洪章在清末民初从事的一系列活动、文斗上下寨“三老家”与“三大房”之间的关系、文斗寨与临近村寨如加池寨、平鳌寨的身份、等级、婚姻关系等。张老师称,这些故事虽然看起来“琐碎”,但与清中叶以降清水江流域木材种植、开发的大历史联系起来,便生动反映了地域社会的变迁。他强调,环境会影响人的活动,而人的活动又塑造着环境,这些个人际遇、家庭兴衰,都成为我们叙述历史的依据。

接下来,浙江大学历史系杜正贞教授带来了题为《习俗·经济·法律:东南山区历史上的产权问题》的演讲。杜老师指出,从作为“生计资源”的山到作为“产业”的山有一个历史发展过程,这其中最重要的就是对山林权利的宣示、划分与认定。因时代、地域不同,其方式也有差异,如利用故事、刻石,制造山名、土名,订立“约”或“俗”和诉诸诉讼等。国家权力的介入对山场的确权实践影响重大,表现在国家对山林川泽“与众共之”的象征性权力宣示,以及通过户籍和地籍介入确权,政区之界与私人产权之界的关系等方面。她最后强调,我们要梳理各地区、各种资源的产权结构、确权机制的历史发展过程,在区域史视野下,关注产权的历史与区域社会经济的整体历史进程之间的关系。

9月23日下午的讲座由中山大学历史学系(珠海)凌滟助理教授主持。第一位主讲人是厦门大学历史与文化遗产学院院长张侃教授,他的题目为《宋元以来浙南滨海地区的人群、制度与社会》。张老师结合多年来的田野考察与民间文献,以宋元明变迁为着眼点,从个案入手分析了不同历史时期的滨海地区人群、制度与社会的多元互动关系。第一个案例聚焦有关宋元时期温州城南诸葛家族的若干传世文献与出土文献,论述处于唐宋变革期的滨海势豪与海上贸易秩序的关系,以及他们利用王朝体制介入海运、水军的历史过程;第二个案例利用了族谱、碑刻、文集与方志等多元资料,围绕明代永嘉盐场总催制度运行与“灶籍”官宦士绅生成的关系,揭示了张璁等为首的嘉靖议礼世家对地域政治文化的影响,以及滨海人群在“正统化”进程中的复杂面貌;第三个案例是从逃离“王朝”制度为议题,从海洋针路、航海图等史料分析闽浙交界的南麂岛上“亦商亦盗”的海洋群体的生存形态,以及王朝管控的困境等问题。最后他认为,滨海流动性充分体现了中国历史上海洋与陆地、国家与社会的套嵌关系。滨海人群不能被定义为单一群体,他们是在潮起潮落的进程中不断地叠加和摆动。虽然王朝国家体系始终在发挥着作用,但制度实践在不同时期的差异甚大。滨海人群游走在化内与化外之间,制度的工具性作用更为显著,在分层整合的同时,也不断地形成群体分化。因此,对滨海地域的历史变迁进行分析与论述,可以与边地边疆、长城内外、内陆山地等相关研究进行对照,从而更为深入理解历史上的“人”的存在,充分揭示地域社会的能动性介入“多元一体”的实践机制。

中山大学中山大学历史学系温春来教授的讲座,题为《西南中国的国家整合与身份建构》。温老师从自己的博士论文入手,回顾了二十多年来的研究心路,他强调问题意识在史学研究中至关重要,现代史学不是“重现”过去,而是带着问题意识“重构”过去。为此,他怀着解答“西南地区如何整合进大一统王朝秩序”这一问题的抱负,研究了黔西北彝族自身的制度传统及其如何与中央王朝的制度互动,揭示了水西、乌撒这两大君长国,如何由“异域”成为“羁縻”,进而成为王朝统治下“新疆”乃至“旧疆”的过程,以及在此过程中彝族人群所展现出的主体性,进而提炼出“从异域到旧疆”“内部竞争引到王朝扩张”“族群认同与政治认同的统一与分歧”“新秩序中的旧传统”等概念,以阐释南方非汉人群融入大一统王朝国家的历史。晚清民国以降,中国逐渐从一个王朝国家转型为现代民族国家,西南非汉人群如何因应这一宏大过程?为了回答这一问题,温老师研究了民国时期,西南的非汉人群精英,怎样试图突破“五族共和”的政治框架,积极向社会各界宣传并向中央政府请愿,要求政府明文承认西南有“夷族”并给予相应的政治权力。他们的这些努力,与历史上的“西南国家传统”相关,并影响到了新中国建立后的彝族识别。西方学者所认为的彝族是”新中国政府建构的人群范畴”的观点,其实是对历史的无知。通过上述研究历程,温老师强调现代历史学者不但要有考辨、揭示历史事实的实证研究能力,而且还要有大的问题关怀与理论建构的自觉意识。

9月24日上午的两场讲座,由北京师范大学史学研究中心叶锦花教授主持。中山大学历史学系谢晓辉副教授的《制造边缘性:对西南历史书写的一点思考》,围绕湘西地区的三个故事展开讨论。首先她透过永顺土司城中心位置上的彭氏宗祠同时被当地人认为是土王祠这一事实出发,勾勒出当地悠久的“土王”传统及其变奏,由此呈现在土司制度下西南地区“自相君长”的具体实践。然后通过对比改土归流、开发苗疆后清政府在土司区和苗区建立起厅县后,在基层组织、赋役制度、法律与礼仪、边墙与屯政诸方面的制度设计,发现在这些新辟州县并未实施所谓的“一体化”统治。最后,从“地方风俗”“苗俗”出发,探究清代这种差异化的州县治理背后的历史动因与机制,以及为何湘西苗区在史籍中一直在“苗乱”的深层逻辑。透过这三个故事,不仅尝试勾勒出湘西整合入大一统中国及其保持为边缘的历史过程与机理,更试图透过重视西南的主体性来强调历史发展动力的多元,强调对汉文典籍充分重视的同时必须充分意识到其也是一把“双刃剑”,不能忘记文字、文献记载本身也是大一统建构的重要手段。边缘不一定就是被中心排斥边缘化的结果,有时边缘也自有妙处。历史上中心也不一定单一、恒久,西南之所以成为西南也是一个历史过程和书写,这是一个多声部共奏复杂过程的结果,去探究那些被有意无意隐去与忽略的声部也是学者的一种使命。

中山大学历史学系任建敏副教授的演讲,题目为《塑造“瑶僮”:明代广西东北部的政治与社会》。任老师首先从学界对明朝与清朝的国家性质出发,引出了古代中国的国家与民族关系的话题,并以“僮”作为讨论中心,任老师首先简单介绍了学界有关壮族来源的三种观点,在此基础上提出了自己的看法:元明之际,桂东边山地区产生了一个名为“僮”的族类标签,被定义为从桂西溪洞招募到桂东边山耕种“御瑶”的人群,至于招募“僮人”者,则被称为招主。在明初广西里甲流失的背景下,官府依靠招主控制体系维持边山秩序的稳定。随着“僮人”的壮大,省地州县被不断“蚕食”,官府不得不招募狼兵、设置兵堡,实现以狼制“僮”的目标。隆庆古田大征后,广西在解决相关动乱时形成了以流官州县为外壳,建立起里甲、卫所、小型土司相混合的管理架构的古田善后模式。随着这一模式的推广,大量瑶僮成为受里排或兵堡控制下的甲首户,其族类标签反而不再被强调。任老师认为,通过明代“僮”的历史考察,可以看到既有三种壮族来源的解释各有缺陷。与西方民族国家的话语不同,中国王朝统治下的各种族类标签,可能是由国家定义并主导的,在这种情况下,我们必须对制度安排、社会整合等有更深入的认识。

9月24日下午的讲座由中山大学历史学系(珠海)副教授李晓龙主持。第一场为《普通人的历史观念和实践——来自缅甸的田野经验与反思》,由中山大学人类学系段颖教授主讲。段老师首先从人类学的基本问题意识(社会构成、地方/本土文化图式、整体观与关系思维)、人类学与历史学的关系,以及人类学如何理解历史谈起,接着以他在缅甸的田野经历与观察为例,先后分析了不同时间观下的历史与现实,个人传记与大事件之关系,云南会馆馆史中对缅甸“国师”尹蓉的书写与想象,缅甸国内不同族群对远征军、军政统治等的不对称理解与认识,并由此拓展至区域视野与历史过程中的中缅族群互动、商贸往来、“边界”与跨境生态等。段老师指出,每个世界都有其制作历史的模式和思考历史的方法(worlding history),对于身处其中的普通人而言,事件的意义不在于客观,而在于呈现历史的特殊文化图式,于此,历史,作为非人之行动者,无时无刻不在引发行动,勾连现实,重塑历史。

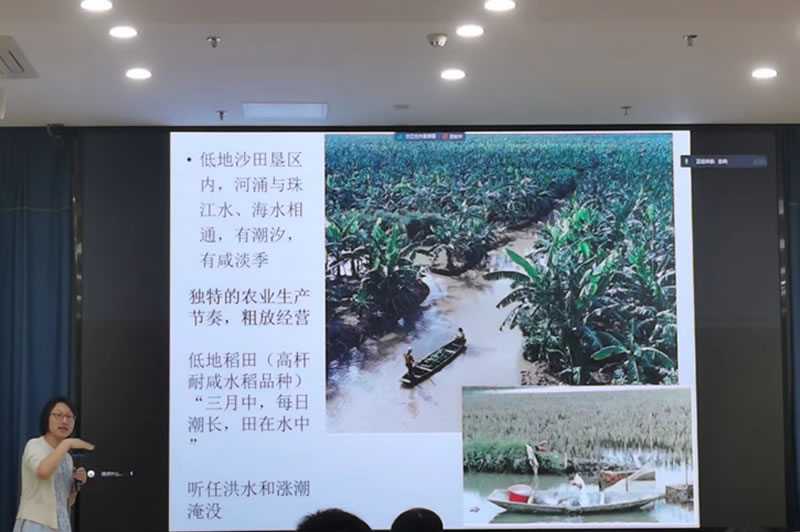

本次讲坛的最后一场讲座是中山大学历史学系教授杨培娜的《历史人类学视野下的海洋生计与文化调适》。杨老师以各色海洋人群的日常生计为基本出发点,围绕环境、技术与制度之间的关系,在陆海互动中探析明清海洋社会秩序形成的内在机理。杨老师从闽粤滨海卫所入手,首先梳理明代卫所制度的一系列重要调整,作为理解卫所成为地方“户籍”和民众身份认同核心的制度机制,然后以两个案例阐明作为王朝统治象征的沿海卫所深深嵌入到地方社会网络之中,在16世纪海上贸易热潮中成为朝贡与私贡的连结点,卫所城池也成为周边诸色人户或军卫内部人员的聚合器,军营逐渐转变为堡垒式居民聚落,成为地方市场、文化的中心。海洋生计是一套多元混合的系统,杨老师接着以珠江口禾虫埠利权划分规则的形成过程为例,展示如何突破既有研究视角,在滨海地域长期水陆环境变迁中,理解海洋资源分配秩序的复杂性及其演化过程。她强调濒海资源的形成与获取高度依赖自然环境及生物自身习性和节律,二者深刻影响了民间管业习惯和政府典制;明清政府关于濒海社会和海洋资源管理意识逐渐从陆地思维逐渐向各类水域(海洋)延伸细化,在禾虫埠的例子中将疍民和水埠结合管理,以应对海洋人群高度流动性带来的挑战。总之,滨海生计富有多样性,只有循着问题意识,将制度变动与社会转型结合起来,我们才能对其演变有更深刻的认识。

为期两天的讲座引发了与会学者和听讲同学们的热烈讨论。大家就国家制度的地域差异、女性在地域社会中的作用、材料的搜集与分析等各抒己见、互换看法。特别是有关“帝国”和“王朝国家”的概念界定,学者们对传统王朝统治技术、话语叙事和书写等,围绕各自领域激烈交锋,为我们更深入地理解这一问题提供了不少新思路。