纪要 |【中大学缘】寻羌访疍——华夏边缘的田野经验

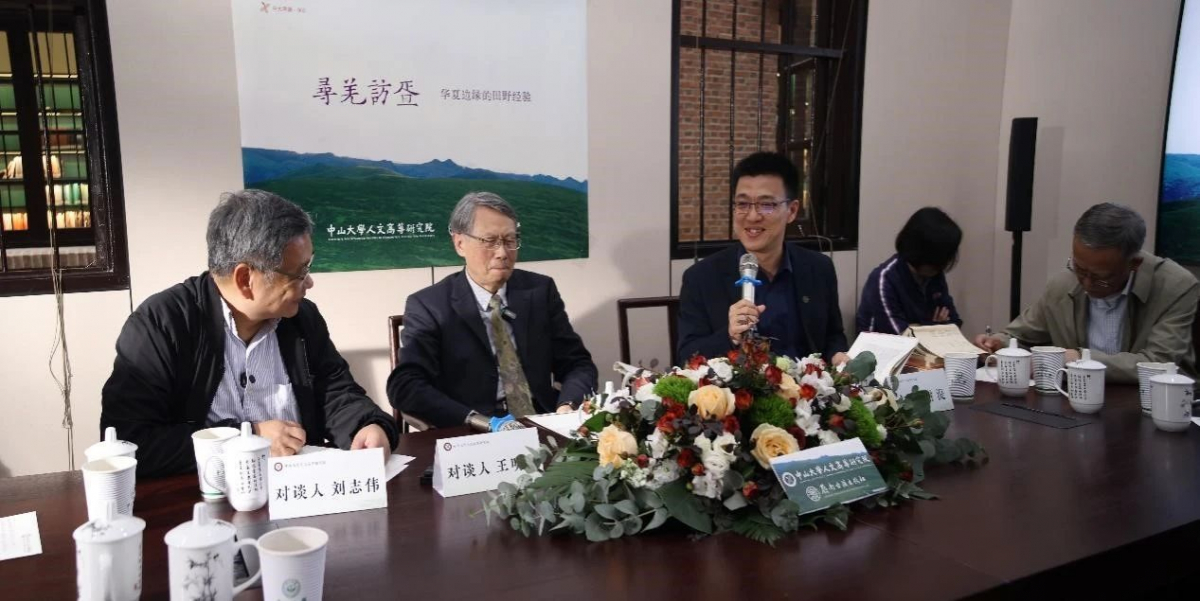

在中山大学即将迎来百年华诞之际,为了厚植中大的学术传统,回顾前人的学术足迹,发扬跨学科的研究旨趣,2024年3月14日,中山大学人文高等研究院和广东岭南古籍出版社联袂主办“中大学缘”活动第二期,北京大学历史学系王明珂教授和中山大学历史学系刘志伟教授以“寻羌访疍——华夏边缘的田野经验”为主题展开对谈。

中山大学副校长、人文高等研究院院长谢湜教授主持活动并指出,此次对谈具有历史性的联结意义,王明珂教授是历史语言研究所前所长,刘志伟教授是中大历史学系前主任,而追至1928年史语所成立时,就是由中山大学历史学系首任系主任傅斯年先生创办并担任第一任所长。2019年,在刘志伟教授和王明珂教授的推动下,中山大学历史人类学研究中心主办了“第九届两岸历史文化研习营”,参与的师生一同来到柏园门口合影留念。彼时柏园尚未修复,在多方的共同推动下,今天的柏园终于重新回归其学术的起点。两位教授重聚柏园,在史语所旧址“寻羌访疍”,是为了追忆和铭记一段历史,在历史中寻找为人为学的智慧。

民族建构与人类资源共享体系

在随后的对谈中,王明珂教授巧妙地以英雄祖先创建的两个寨子为喻,生动阐释了中大历史系与历史语言研究所之间紧密而独特的关系。由于史语所积淀的丰富资料,王教授对近现代前辈学人的学术活动产生了浓厚兴趣。令人惊讶的是,史语所的成立过程极为迅速,从游说、规划到最终成立,仅仅用了半年时间,而这段时期正值北伐尚未完成的动荡岁月。在那个战火纷飞、社会动荡的年代,人们何以对学术怀有如此深切的关怀与热情?

王明珂教授沿着芮逸夫、凌纯声等前辈的足迹,走访了湘西、川南等地,不断思考着我们这个民族究竟是从一个怎样的时代中走来。曾经,芮逸夫、凌纯声等人在一次田野调查时,得不到地方人士的理解,认为他们用影像记录的打花鼓、杀牛等习俗是本地的陋习。反映了当地人对自身文化缺乏自信。在田野调查之余,芮逸夫等前辈学人还受邀在各地发表演讲,深入阐释中华民族的构成、民族的真谛与意义。

前辈学人的学术活动与王教授的羌族研究之间形成了持续而深入的对话。王教授不断反思自己的研究目的和方法,他在寻找什么样的羌族?他希望羌族呈现出怎样的面貌?他如何建构、解构或重新书写羌族历史?通过这些研究,他又期望能够对现实社会产生怎样的影响?

王明珂教授分享了一个田野故事。在一次正式访谈结束后,几位羌族老人谈起了过去村寨间频繁打斗、充满恐惧的生活。其中一位老人以自嘲的口吻说道:“对,那是因为以前我们没知识,不晓得我们是同一个民族。” 这句话深深触动了王教授,使他意识到自己的羌族研究并非对羌族文化的解构,而是要通过羌族文化来重新审视和反思我们自身的文化根源。我们可以将羌族的弟兄祖先历史视为一种特定生态环境下人类社会凝聚自身的方式。这种想象同样见诸华夏早期的历史,它展现了人类社会中既合作又区分、既竞争又共生的复杂生态。

听了王明珂教授的分享,刘志伟教授感慨良多。史语所在柏园虽然只驻留短短一年,但这一年里却取得了诸多具有开创性的成就,更重要的是,史语所创立的传统历经百年仍然生生不息,传承至今。刘志伟教授指出,中山大学语言历史研究所自成立以来,疍民研究便一直占据重要地位。当他投身于80年代珠三角乡村社会研究时,自然而然地继承了这一研究传统,使得疍民问题始终贯穿于他的学术探索之中。“寻羌访疍”不仅是对羌和疍的深入认识,更是一个探寻人类与历史基本原理的宝贵入口和切点。

刘志伟教授进而分享了他在“访疍”过程中的经验。他指出,疍民研究与王明珂教授的羌人研究形成了鲜明的对比。疍民缺乏明确的祖先记忆,也没有兄弟之情,这种状况与当地的生态环境紧密相连。疍人不知道祖先,亦没有兄弟。珠江口海湾的生态环境使得疍民四处漂泊,高流动性塑造了他们独特的历史心性。刘志伟教授辩证地指出,我在珠江三角洲疍民群体中做疍民调查,关注的是与之形成鲜明对比的汉人。在珠江三角洲地区,汉人社会形成自己的身份认同的过程,也确立起英雄祖先传说和兄弟祖先传说,这些要素通过姓氏、族谱等文化形式得以表达。刘志伟教授认为,不同的生态环境,如海洋或陆地,如何塑造出不同的历史心性,是华南研究与王明珂教授研究之间可以进行深入对话的领域。

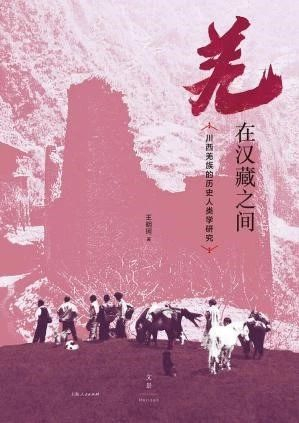

谢湜教授在此基础上进一步延伸了话题。他提到王明珂教授在《羌在汉藏之间——川西羌族的历史人类学研究》一书中,并未大量引用西方历史人类学的概念及理论,也没有追随西方学者在南太平洋或东非提出的热门话题。相反,王明珂教授强调在中国的田野实践中,我们应该具备特殊的学术与现实关怀,这些关怀是西方历史人类学的概念、问题与理论取向所无法涵盖的。谢湜教授询问王明珂教授,书中提到的当前中华民族多元一体的格局是东亚历史上合理且进步的“人类资源共享体系”,是否可以被视为他为中国历史人类学提出的一种理论取向。

王明珂教授解释道,如果将东亚大陆划分为两个部分,西半部是少数富裕的小国,内陆中部则是长期战乱冲突的地区,而东部则是实现了多元一体的中国。他将广大东亚大陆生态体系中相互依存的人群,整合在一个资源共享的国家与国族之内,以沿海地区的经济富庶来弥补内陆地区的资源匮乏。王明珂教授指出,从人类生态的大体系来看,东部的这种格局是优于西部的。然而,要使这一大理念更加完善,我们还需要进行大量细致的研究工作。

燃烧的木杆、流动的认同

谈及人类生态体系,谢湜教授引用了王明珂教授在《华夏边缘——历史记忆与族群认同》一书中的深入阐述。王明珂教授指出,人类生态是指“一人群所居环境、所行经济生业及其社会结群这三方面共构的生物社会体系”。他进一步强调,要真正理解边疆的概念,必须从边缘的角度去观察,深入到边缘时代、边缘人群和边缘文本中,去探寻边疆人民的认同感和时代的变迁。

当谢湜教授问及王明珂教授关于燃烧木杆比喻的深意时,王明珂教授解释道,这一比喻实际上是在回应何炳棣和罗友枝关于汉化问题的讨论。在已燃和未燃的交界处,真正值得关注的是正在燃烧的部分,这代表着不同人群之间的互动。这种互动在边缘地带的变化中尤为显著,通过微观人群的互动和个体行为的选择,我们能够洞察历史的演变过程。王明珂教授还分享了他对华夏边缘的研究心得。他指出,“羌”并非某一人群的自称,而是商代时期商人对西边异族的称呼。随着更多人群被纳入华夏范围,羌的概念逐渐向西推移,成为华夏的西部边缘。

刘志伟教授对王明珂教授的观点表示赞同。他认为,传统的民族概念往往固定、分类并带有清晰的定义和界限,但在实际的田野研究中,人们对自身和他人的认知却是一个流动和开放的过程。以“疍”为例,它同样不是自称,而是由周边人群赋予的标签。居住在村落里面的人常常会将“外面”的人群指称为疍,这种认知在不断向外推移,最终那些生活在水上的最外围人群被普遍认定为疍。

刘志伟教授强调,历史研究者应在特定的历史过程和环境中去认识这些现象,正如燃烧状态的木杆所喻示的,木杆本身只是实体,而燃烧的状态才是我们田野研究要抓住的关键所在。

与会嘉宾谢晓辉副教授尤其关注华夏边缘的推移和攀附现象,并请教王明珂教授攀附现象为何时而出现,时而并不明显,华夏边缘维系的机制何在。王明珂教授回应道,他在羌族的田野调查中观察到一种“一截骂一截”的现象,即每个村子都自认为是汉人,而更深处的寨子则被视为蛮子。王明珂教授进一步解释说,这种认同方式就像生物学上的拟态,人们选择装扮成更为安全的身份以自我保护。而到了20世纪80年代,由于成为少数民族带来的利益远超潜在风险,该地区又出现了“一截攀一截”的现象,羌族认同在短时间内显著增强。王明珂教授强调,唯有深入微观过程,观察民族的建构过程,我们才能更全面地理解一个时代的情境,并对生活其中的人们有更深切的同情和理解。

与会嘉宾张应强教授则分享了他在西南地区清水江流域的研究。清水江将西南地区与整个中国甚至世界连接了起来,生活在其中的不同族群共同参与了过去三四百年的区域开发,杉木源源流出,白银不断流入。无论是苗人、侗人还是汉人,在共同的经济生活中,他们都没有过分强调自己的中心身份,而是共同创造了丰富多彩的地方性文化。

与会嘉宾段颖教授指出,一个人群对自身的认知受到两个世界的双重影响:一是他们生活的自在世界,二是他们被卷入的政治经济结构的世界。在自我认知的流动变化中,我们可以看到这两个世界是如何相互勾连、相互影响的。他强调,我们在研究时不仅要从内部深入探讨其演变生成的机制,更要从外部视角审视“他者中的华人”,特别是在华人成为少数族群时,其自我认同是如何重新定位的。未来,历史人类学的研究或许可以进一步探讨如何叠加地方、国家、区域之间的关系,以及如何理解不同圈层之间的人群流动,这将是我们研究的新方向。

文献、田野与时代

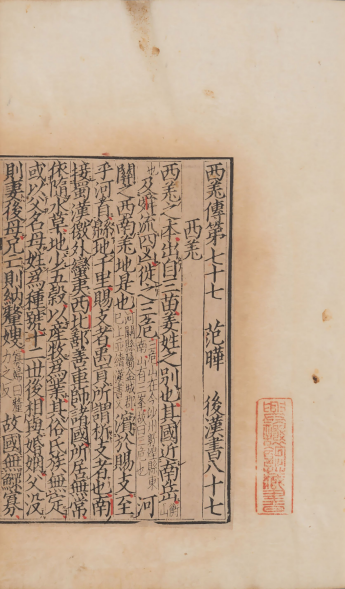

在对谈后的讨论中,杨培娜教授谈到,尽管人的生活选择难以捉摸,思维习惯充满不确定性,但人们又不得不试图进行分类以明确认识。这种分类的需求引出了文本的问题,比如《后汉书·西羌传》这一重要文本,它在特定历史时期为我们提供了关于羌的关键概念,帮助我们区分自我与他者。然而,这种分类在提供便利的同时,也造成了对概念的固化。杨培娜教授指出,羌的不断外推过程,实际上是一个固化的文本概念被重新诠释和运用的过程,而研究这一过程需要超越文本,看到文本之外的真实与丰富。历史学的研究不应局限于文献,更应看到文献的局限,发掘文献之外的世界。

谢湜教授进而谈到,不仅历史文本会影响田野调查,学者通过田野调查形成的著作也会反过来影响田野本身。他以一位人类学家研究香港道教仪式的例子为证,他的著作甚至成为道士的指南。

王明珂教授分享了自己在台湾卑南族进行口述史研究时的经历,他感叹于人们在解释自己过去时的权力转移现象。从女性到男性,从普通村民到村领导,最后到专家学者,这种权力的转移揭示了人们在某种程度上放弃了对自己历史的解释权。他强调,这种边缘地位往往源于人们不断将解释自己的权利让渡给他人。

刘志伟教授进而延伸,当我们谈文本时,我们几乎假定了书写或印刷形式的文本,然而从IT时代到智能AI时代,文本的形式发生了深刻变化,这对历史学者提出了新的要求。以族谱研究为例,现代网络编纂的族谱虽然能迅速扩大亲属网络,但这些线索往往脱离了现实的人际关系,为历史研究带来了新的课题。

谢湜教授谈到,在田野中我们面对的是一个全息的文本,是一个要把整个人类生态系统都纳入文本视野的一个大文献的概念,但事实上,大量的传统文献依然构成重要的研究空间。他指出,即使在当今时代,传统的考证方法仍然能够发现文献中的细微线索,为我们深入田野提供宝贵线索。古籍的深度阅读依然是IT和AI时代历史学的重要基本功。

与会嘉宾岭南古籍出版社常务副总编辑柏峰老师分享了出版社成立的过程与宗旨,指出广东作为中外文化交流的交汇地,仍有大量档案文献等待挖掘,同时也有许多文献流失海外,亟待利用。岭南古籍出版社致力于通过基础工作,为文献研究提供便利。

与会嘉宾李丹婕副教授则谈到了历史研究方法的多样性。她认为,除了田野调查外,还有一种陈寅恪式的沉思方法,即在文本中做田野,仿佛置身于历史现场。她赞赏王明珂教授虽然持续关注“羌”的研究,但其关怀却远超这一范畴,始终关注着时代文明的问题。

最后,王明珂教授结合自己的研究经历,探讨了现代社会中“村寨”的隐喻意义。他指出,在现代社会,无论是极端宗教、极端国族主义还是校园暴力,我们都生活在一个个“村寨”之中。网络扩大了我们的想象,我们既身处于面对面的认同之中,又受到互联网带来的想象认同的影响。他呼吁我们深入思考,面对这样一个复杂多变的世界,我们该如何理解和应对。

从午后柔和的日光,到傍晚轻抚的细雨,此次对谈在轻松的氛围中展开,最终触及大历史的深沉关怀,缓缓走向尾声。谢湜教授在总结时深情地提到,无论是探讨中心与边缘的交织,还是思考历史记忆与文化再创造的交融,我们都是在和平稳定的环境中开展田野调查的。这种难得的安宁与祥和,是我们应当倍加珍惜的田野。

谢湜教授特别提及了《羌在汉藏之间》2008年版追记中的感人文字。彼时发生了汶川大地震,王明珂教授在追记中写道:

“我的绵薄之力,无法阻止惨剧的发生和延续。对我而言,如此熟悉的地方、亲近的民众,遭到自然灾害如此摧残而我竟无能为力,是最让我为‘学术’与‘学者’感到可悲的。……十几年前我初入羌族地区时,一回与羌族朋友们在汶川聚饮,酒酣耳热之际,我突发豪语:‘我要让全世界都知道羌族!’换来羌族朋友们热切回应:‘大家为羌族干杯!’这几天,这样的声音时时在耳边响起。”

谢湜教授深有感触,今天讨论的这些看似轻松的概念和表达,背后却是一位人文学者无数次地深入田野、与民众亲密交流的结果。他的田野经验并非空中楼阁,而是建立在与最普通民众的生活交流之上。历史人类学,首先意味着要去过日子,这不仅是指深入田野进行考察,更是指人文学者自身要经过岁月的洗礼和时间的沉淀。我们应当怀抱一颗人文之心,常在田野,去感受那最真实、最深沉的人文情怀。