郭静云 郭立新 | 两河流域安祖神鹰在帝国时期的演变暨鹰狮翼兽形象的形成

【内容摘要】两河流域自阿卡德帝国至新亚述帝国时代不断有新族群进入并掌握统治权。政治变化带来宗教体系的变化,造成苏美尔文明中的母狮头鹰安祖神信仰没落。安祖的形象发生变化,从天上飞的狮头鹰转化为包含有鹰翅鹰爪特征的鹰狮翼兽,其信仰内涵也向负面发展,变为造成大洪水或偷走生命册,因此需要由神或英雄加以克服、控制、射杀或驾驭的异兽。在这种信仰转变的时代背景下,古老的神禽兽被视为需要克服的伪信仰。

【关 键 词】安祖 西亚 上古信仰 老鹰崇拜 狮子崇拜 人格神

一、古苏美尔崇拜安祖信仰的要点

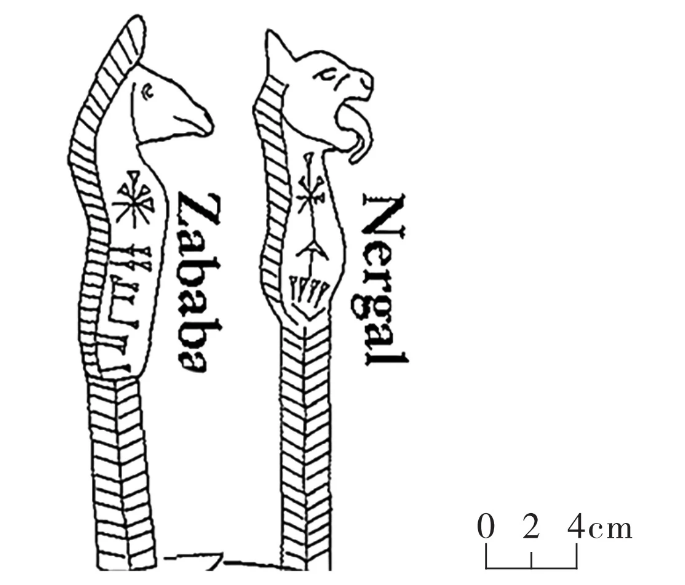

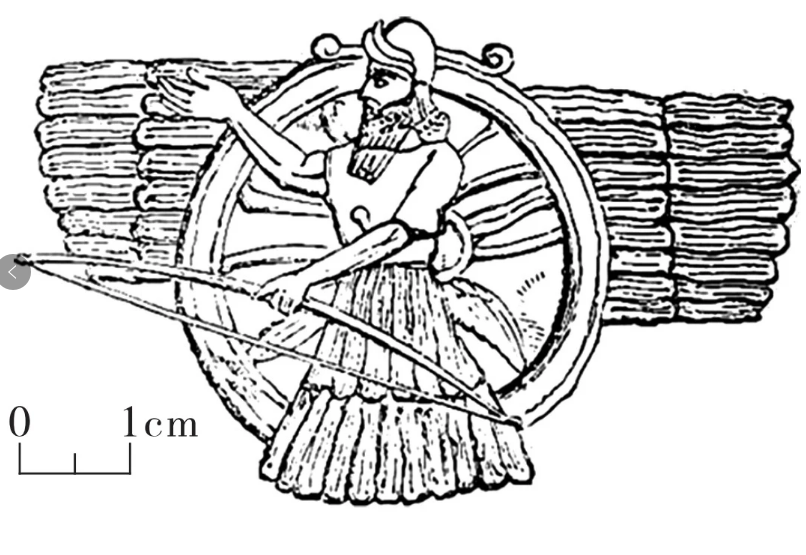

翼兽是原本没有翅膀的动物,在基本保留其主要特征的同时,另加上一双翅膀。翼兽源于西亚并东传至中国,是探讨上古时代东西交流的重要主题。在其源头两河流域,翼兽最重要的造型是翼狮,而翼狮又脱胎于老鹰与狮子两种崇拜对象的合体造型。在两河流域国家起源及早期苏美尔文明中,狮子被视为大势力的象征。其中雄狮代表需要国王和英雄去克服的敌对势力,是灭亡神奈尔伽尔的象征。而对于老鹰,苏美尔文明称之为“安祖”,其名字的意思即“名为‘祖’的老鹰”,故可意译为“鹰祖”(图1)[1]。

图 1 ˉ 出土于马里(Mari)珍宝中的黄金青金石制安祖神像,乌尔国王麦斯 - 安涅帕达所有,现藏于叙利亚大马士革国家博物馆

在古苏美尔早期王朝时代(Early Sumerian Dynasty,约公元前2900—公元前2334/公元前2311)神权与军权双重统治制度下,出现了两种神兽代表:一种以神天牛为代表,总是被用于象征恩西祭司的神权制度;另一种则以老鹰为代表,象征掌握军权的王,即卢伽尔的势力,并将老鹰认同为自己的神秘源头以及象征王权的神禽。在神话层面,传说中第一个卢伽尔就是从神鹰获得可继承的王位的,所以,老鹰是苏美尔卢伽尔的图腾对象,且由于这种军权首先是从基什卢伽尔开始的,其后苏美尔各邦国若能统一联盟内诸城邦,这种政体的军事首领都被称为“基什之卢伽尔”。相应地,老鹰也就变为整个苏美尔的神禽,被崇拜为授权王位的至高神。

在苏美尔人的信仰中,安祖既被视为授权并保佑王位的至高神和王室图腾神祖,也是天与人之间的联络者和帮助人的灵魂通天的生命神兽,还是天界尼努尔塔神的拟禽兽化身。尼努尔塔神既是管理和养育万物雨水的吉祥农神,亦是克制仇敌的战胜之神。至上天神安祖老鹰后来逐渐发展出一种蕴含某些狮子特征的形象,其中主要表现为母狮头的老鹰造型。此造型旨在用母狮头表达狮和鹰双重势力的超越性,强调其非一般老鹰,而是万物和禽兽中的天鹰大王和至上神兽。

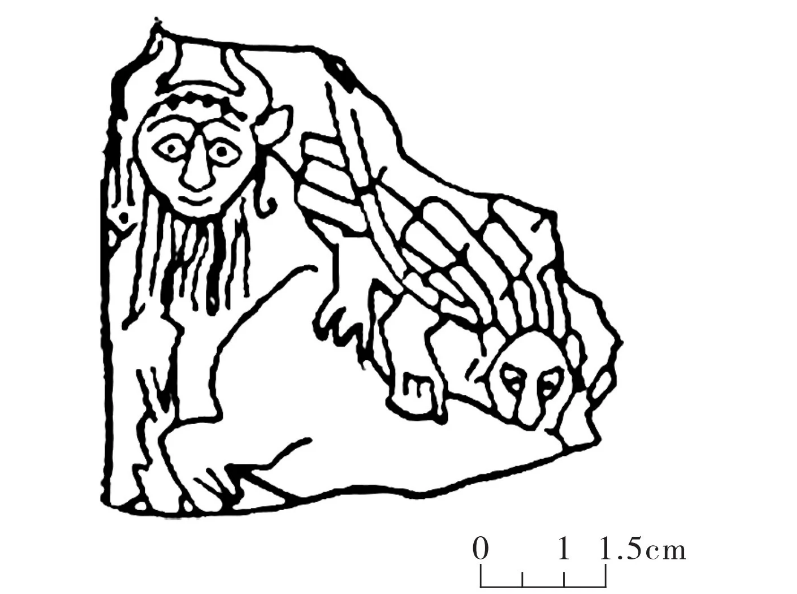

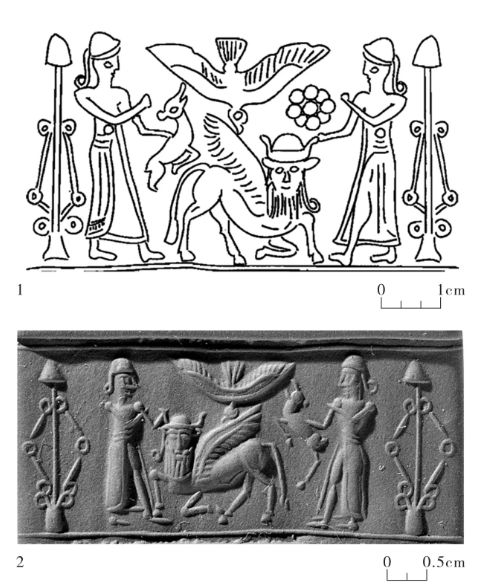

安祖的典型构图,一是母狮头鹰高立并以强大的鹰爪抓住一对公狮或一对公牛母牛、羱羊或山羊、鹿等,其中抓公狮的造型是在表达其有能力克制奈尔伽尔的毁灭力量,将狮子的凶猛性进行管制,将其转化为保护国家的吉祥力量(图2)[2];另一种构图是造型安祖噬咬其他兽,其中最常见的是牛或者人面牛(图3)[3],这是在表达人类灵魂经过被安祖咬噬而通达于天。其中第一种构图到了阿卡德时代(约公元前2334—公元前2192或公元前2316—公元前2137)就已经罕见,第二种构图在后来传播到中亚述、米坦尼、波斯地区(图4[4]、图5[5])。

图 2 ˉ 拉格什王恩铁美那(Entemena,约公元前 2420—公元前 2400 年前后在位)时期祭祀恩西(ensi)杜督(Dudu)的奉献石雕,现藏于法国巴黎卢浮宫(编号 AO 2354)

图 3 ˉ 拉格什神庙出土的家具和用具上的珍珠母嵌镶装饰片,拉格什第一王朝(公元前 26—公元前 24 世纪),造型鹰形安祖神咬人面牛身的拉玛尔神牛,现藏于法国巴黎卢浮宫(编号 AO206)

图 4 ˉ 米坦尼滚筒印章(公元前 1500—公元前 1350),老鹰咬拉玛苏,造型人手握住人面天牛拉玛苏,而老鹰咬其翼,以表达人类灵魂升天,现藏于美国纽约大都会艺术博物馆(两件同编号 1987.96.8)

图 5 ˉ 波斯苏萨大流士一世时期的象牙梳子,一边造型鸷鸟咬翼牛的翅膀,而另一边抓住人面翼狮的翅膀

母狮头鹰虽然有翼,但其表达的内涵仍然是对神禽老鹰的崇拜,并非后世所传翼兽。不过,随着时代演化,母狮头鹰这种合体神兽的形象与内涵均发生重大变化,并最终孕育了翼狮的造型。下文试对这一演化过程进行复原与申论,以求抛砖引玉。

二、以母狮头鹰为至高神的跌落及其形象演变

(一)阿卡德帝国之后崇拜安祖的痕迹

东闪族阿卡德人征服苏美尔和建立阿卡德帝国(约公元前2334—公元前2192或公元前2316—公元前2137)后,并没有带来新的精神文化和信仰体系,同时其作为外来者,对苏美尔文明的理解和认识也没有那么深入。他们虽然会模仿苏美尔人尊敬尼普尔神权的做法,也继续举行神母庙的祭礼,但对很多信仰的内在意义及其形象细节的理解却显得表面而肤浅。同时,由于阿卡德占领者屠杀苏美尔人,毁灭苏美尔的农田,苏美尔本土文化精神没落。在阿卡德帝国时期,苏美尔农神和战胜神尼努尔塔的重要性明显下降;拉格什的整体信仰体系被外来民族的新统治者忽略,原本被视为至高神的天鹰崇拜也跌落衰微。

当然,安祖形象并没有被立刻否定而完全中断传承。推翻阿卡德帝国后,在号称苏美尔文艺复兴时代的拉格什第二王朝(约公元前2260—公元前2050)和乌尔第三王朝(公元前2112—公元前2004),安祖天鹰形象也重新兴起。如吉尔苏东北宫殿出土的古地亚王(Gudea,约公元前2144—公元前2124年或公元前2120—公元前2110年在位)残石碑,造型神车的上部,车上乘坐两位佩戴牛角的神,在神车的天盖上,安祖张开翅膀,爪抓双狮而立(图6)[6]。这种构图明显是传承了苏美尔早期王朝时代的信仰和形象结构。

图 6 ˉ 吉尔苏东北宫殿出土的残石碑,拉格什第二王朝古地亚王(Gudea,约公元前 2144—公元前 2124 年或公元前 2120—公元前 2110 年在位),现藏于法国巴黎卢浮宫(编号 AO4583)

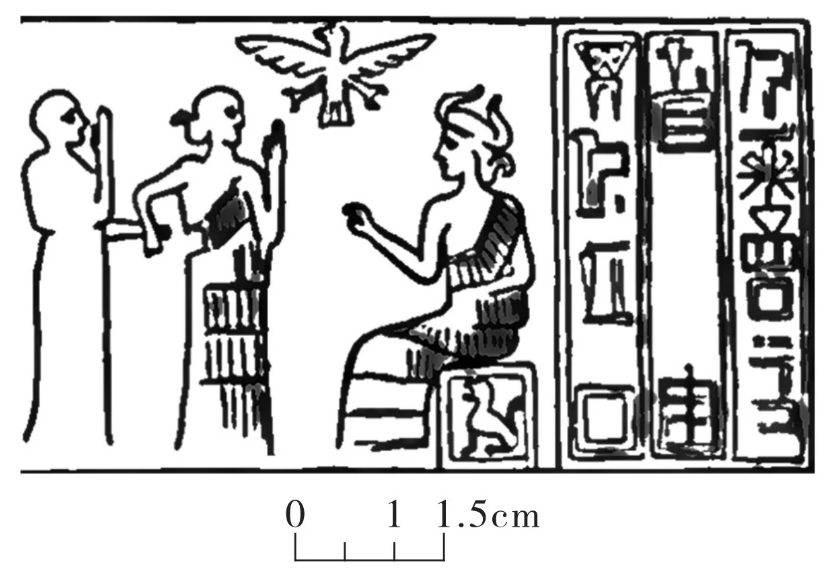

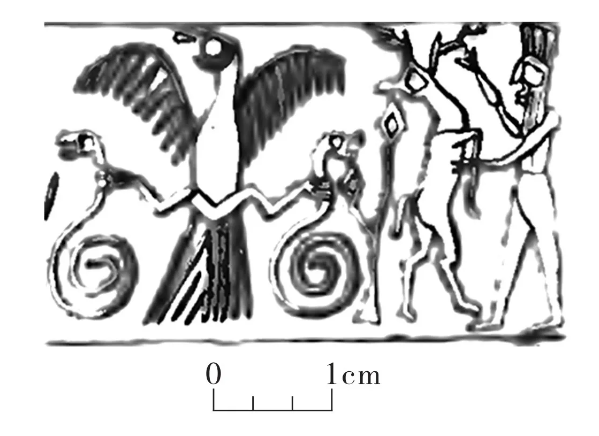

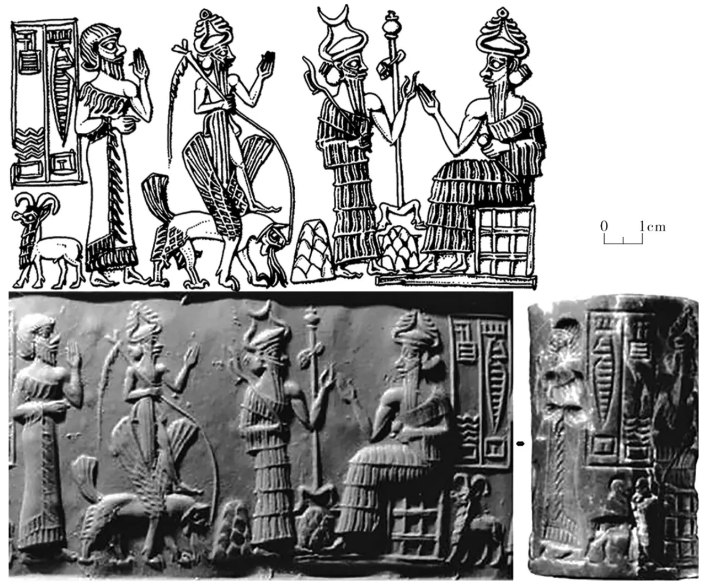

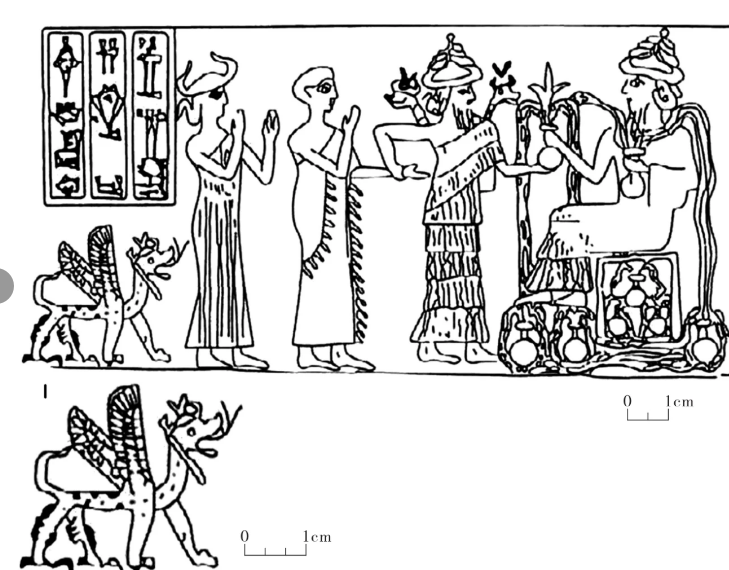

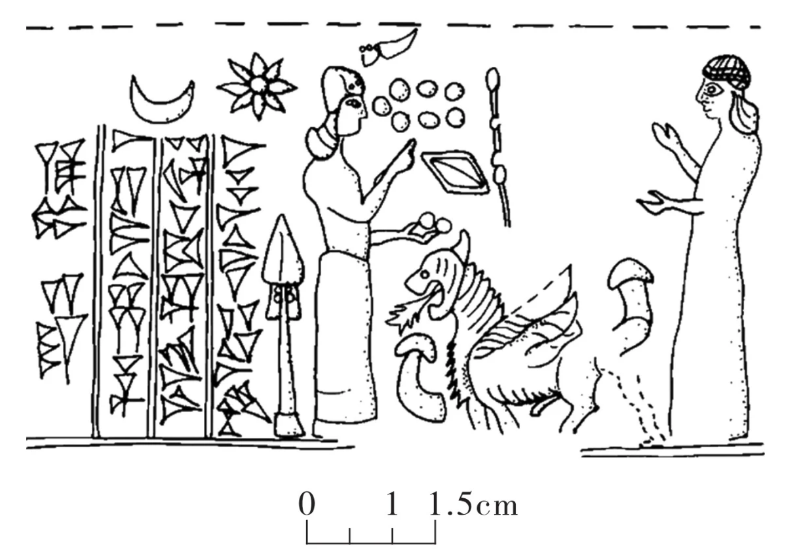

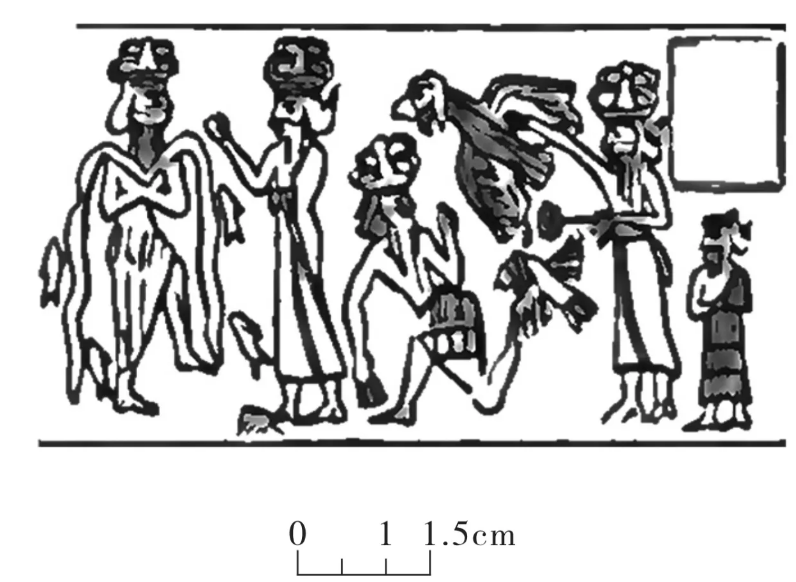

在拉格什第二王朝以及乌尔第三王朝的滚筒印章上也可以看到安祖形象。安祖主要出现在同一种构图上,即造型为某一位神牵手一位祭司或统治者,将其介绍给崇高神或代表崇高神的国王。在此场景的中高处则塑造安祖像,表达保佑或象征崇高授权的意思。如出土在拉格什吉尔苏的滚筒印章,造型是将统治者或祭司介绍给拉格什和基什的神母巴乌,而上中处有象征着神权与军权合为一体的安祖形象。虽然在这种构图上,有些安祖造型没有狮头,但这无疑仍然是同一个崇拜对象(图7~图9)[7]。另一件出自乌尔的滚筒印章,雕刻佩戴牛角的神母把一位祭司,即该印章的主人,介绍给乌尔王舒尔吉(Šulgi,约公元前2094—公元前2047年在位),而在中高处也塑造安祖,用于象征王的权力(图10)[8]。

图 7 ˉ 拉格什吉尔苏第二王朝(公元前2250—公元前 2000)滚筒印章,现藏于美国纽约大都会艺术博物馆

图 8 ˉ 拉格什吉尔苏第二王朝(公元前2250—公元前 2000)滚筒印章,现藏于法国巴黎卢浮宫(编号 15419)

图 10 ˉ 乌尔第三王朝(公元前 2112—公元前 2004)滚筒印章上的安祖像用于象征王的权力

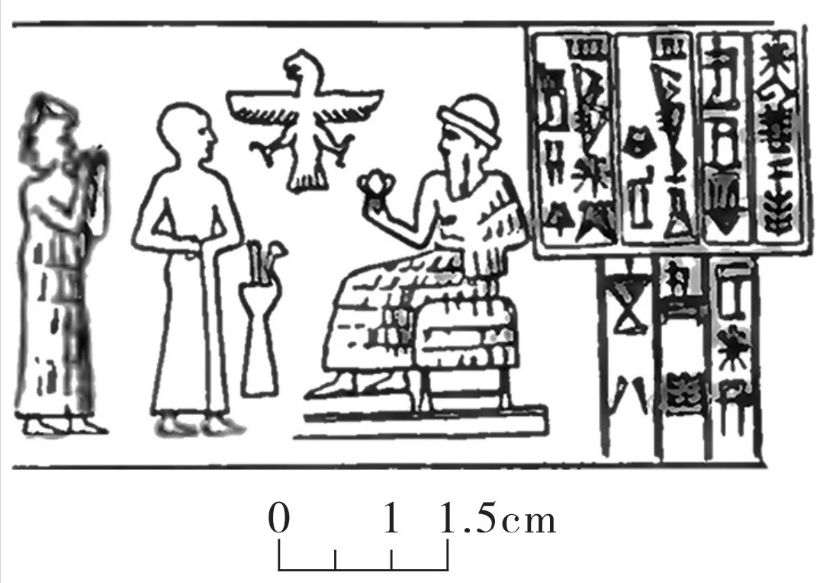

这种将人介绍给神或王的印章造型非常多,但是在中高处雕刻安祖的例子却偏少,最常见的情况是雕刻半月,这是乌尔地位极高的保护神南纳(Nanna,或用阿卡德语称为辛Sin)的象征;或雕刻星星,这是苏美尔五星日月中的七位至高神之一;或者雕刻太阳,这是苏美尔北部西帕尔城邦(Zimbir)和苏美尔南部拉尔萨城邦(Larsa)的乌图(Utu,阿卡德语称为“沙玛什”);或雕刻日和月、月和星、日和星,或五星之二位(或以上)大神的天象。[9]经过对同一构图印章的对照,可理解安祖在此处其实是用作尼努尔塔大神的象征。在乌尔第三王朝的另一个印章上(图11)[10],雕刻佩戴牛角的神母将祭司介绍给统治者,中上处刻有月牙和五星之一的复合图案,而统治者背后另有安祖用于象征其权力。

图 11 ˉ 乌尔第三王朝(公元前 2112—公元前 2004)滚筒印章,现藏于法国巴黎卢浮宫(编号 AO2374)

总之,在阿卡德帝国崩溃后,安祖形象还可以见于苏美尔文物上,说明在这个时候,古老传统并没有完全断绝,可是其数量和等级已明显下降。母狮头鹰安祖抓双兽的构图也在延续,不过在此构图上,更多出现的是没有狮头的老鹰(图12、图13)[11]。

图 12 ˉ 滚筒印章上的安祖像,乌尔第三王朝作品,现藏于法国巴黎卢浮宫(编号 AO2130,局部)

图 13 ˉ 滚筒印章上的安祖,苏美尔早期王朝东部的作品,造型为神鹰抓双蛇,现藏于伦敦大英博物馆(编号 BM129473)

拉格什第二王朝和乌尔第三王朝之后,在伊辛(Isin)第一王朝(公元前2017—公元前1794)以及亚摩利人占领的背景下,基本上不再见到安祖这一至高天鹰形象,此后该形象的传承可分为两种趋势:第一,在新兴神谱内,安祖形象的位置、其信仰意义和形象皆发生转变;第二,新兴族群从外观吸收一些神鹰形象,而创造自己的形象意义。

(二)安祖形象的变化

显然,不仅是北来族群的影响使苏美尔文化的传承不完整,曾经组成苏美尔文明的诸城邦国家的文化本身就相当多元,在各邦国王朝兴盛时,会突出不同的保护神。这些都使得两河流域的宗教体系相当零碎,观点不严谨而不够系统,有一些崇拜对象短暂升起,甚至苏美尔的七个至高大神都曾经被新统治者的崇拜对象取代过。其中就包括拉格什第二王朝经历的宗教改革,当时并没有别的神兴起。

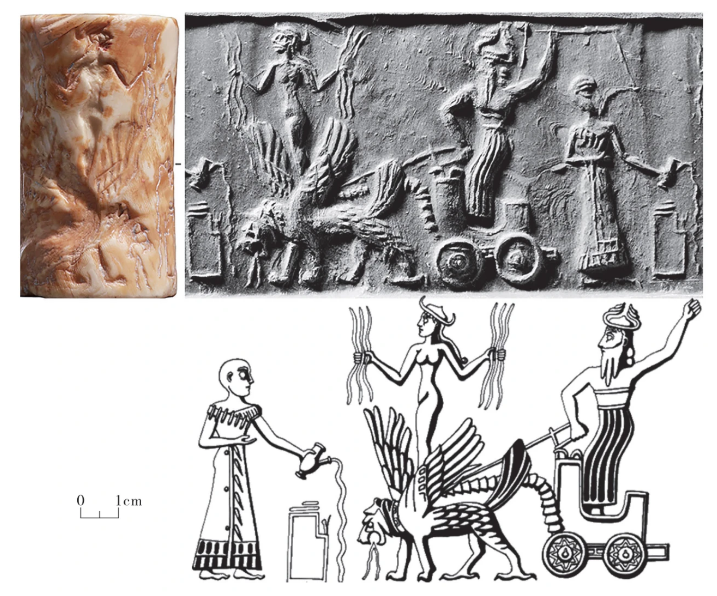

在阿卡德时代的滚筒印章上出现了新的狮鹰合体构图。摩根图书馆与博物馆收藏了一件著名的阿卡德时代印章(图14)[12],造型为牛头神(学界一般称为“暴风雨神”)站在翼兽拉着的四轮车上,扬起鞭子。女神站在吐气的翼兽上,手举闪电光束。翼兽前腿和头部是狮子,后腿则是鹰爪,尾巴为老鹰的尾羽,翅膀也是鹰翼。[13]“暴风雨神”(安伊木杜古德)其实是安祖的另一个名称,狮鹰结构也是我们可以理解的。

图 14 ˉ 阿卡德时代的滚筒印章,造型为伊南娜 / 伊丝塔和尼努尔塔神驾安祖所拉轮车,现藏于美国纽约摩根图书馆与博物馆(编号 Morgan Seal 220)

这种翼兽其实是安祖的新表现和新形象,其不再是狮头鹰,而是半身为鹰的狮子;不再是飞天的鸷鸟,而是地上走的四肢猛兽,且被人格神管理、约束和驾驭,被当成拉车的异兽。也就是说,原本以鹰为主、狮为辅的合体造型,变成以狮为主、鹰为辅的合体造型,并且人格神已全面推翻了神兽原本拥有的崇高权力。在两河流域的信仰结构中,有两个雷神:吉祥的尼努尔塔和凶猛的奈尔伽尔。如果是塑造前者,则站在鹰狮身上的女神应该是伊丝塔的化身。如果是塑造奈尔伽尔,那么上面的女神应该就是其配偶,即冥界女主宰埃列什基伽勒(Ereš-ki-gal),这是伊南娜/伊丝塔在地下世界的化身和另一面。

威廉·海斯·沃德(William Hayes Ward,1835—1916)提出,在颂诗中描述奈尔伽尔是吐毒的龙,因此该印章是在塑造驾驭奈尔伽尔的暴风雨神车。[14]我们不知道苏美尔人和阿卡德人是如何设想此构图的。暴风雨神是安祖,但从阿卡德时代以来,原本被崇拜的大神安祖,逐渐变成需要由人格神加以管理或克制的怪物。因此,其形象很可能部分地与奈尔伽尔相结合。所以,沃德所言有一定道理。

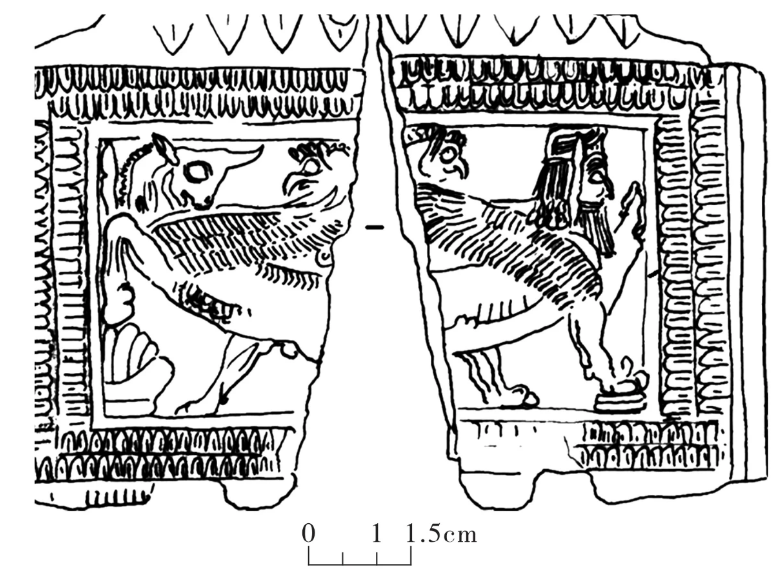

一件拉格什第二王朝古地亚王印章造型(图15)[15],其图像为一牛角女神站在翼狮背上,这应该是在雕刻古拉—巴乌医疗神,她也是拉格什的神母。她脚下的翼狮代表何种神?除了翅膀之外,该图案的鸷鸟特征已很少。拉格什第一王朝亦出现塑造奈尔伽尔为翼狮者(图16)[16],所以,该印章的翼狮很有可能也是在象征奈尔伽尔。

图 15 ˉ 拉格什古地亚滚筒印章

图 16 ˉ 拉格什神庙的珍珠母饰,拉格什第一王朝(公元前 26—公元前 24 世纪),上行刻狮头鹰安祖,下行刻带翼母狮,现藏于法国巴黎卢浮宫(编号 AO328c)

不过,总体而言,在公元前第三千纪晚期,大部分半鹰半狮造型的神义,应该溯源至安祖—尼努尔塔神,只是将母狮头神鹰加以狮子化,成为四肢鹰或半鹰半狮的奇怪禽兽。如乌尔第三王朝舒尔吉王的印章,其造型为三叉神旗立于山顶,一只狮头鹰身神兽身体竖立。其后爪(腿)踏于山顶,翅膀后倾,前爪(腿)抓握旗杆。神旗的另一边,有一位人格神也手握旗杆(图17)[17]。此图案中握旗杆者应该就是狮头鹰安祖和尼努尔塔神,安祖身后另有祭司在祈祷。在苏美尔地区,安祖神自上古以来就是尼努尔塔的神兽,此图案中的安祖形象也与其早期母狮头鹰造型如出一辙。

图 17 ˉ 乌尔第三王朝舒尔吉王( Šulgi,约公元前 2094—公元前 2047 年在位)的滚筒印章,造型为安祖和尼努尔塔抓住神旗而对立

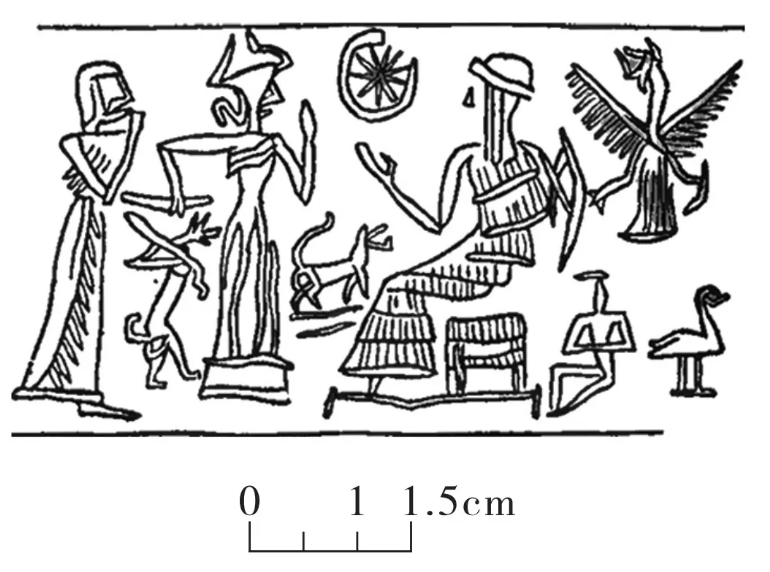

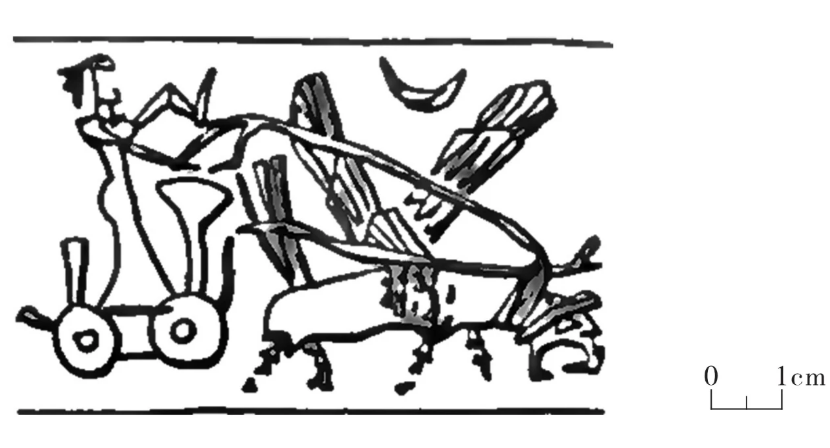

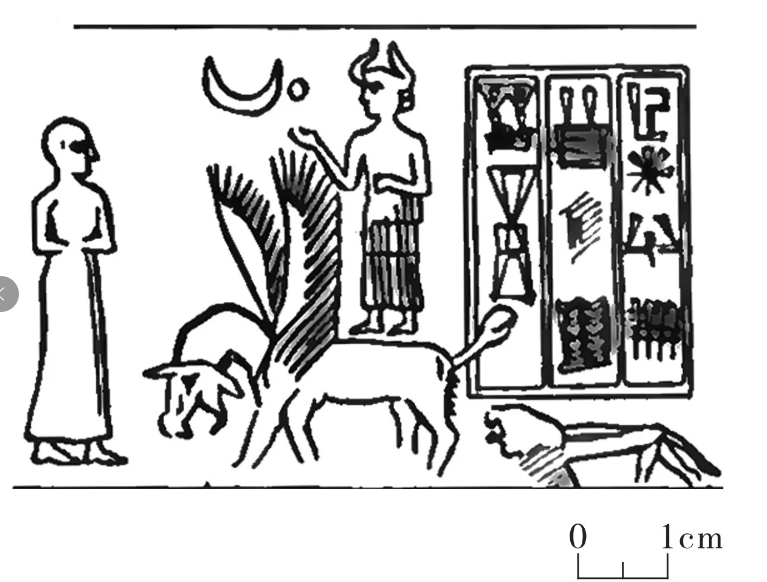

另一件印章造型尼努尔塔农神站在地上行走的鹰狮背上,跟南纳/辛月神一起前来拜访其父亲恩利尔(图18)[18]。这种行走的鹰狮应该就是安祖在新时代的新形象和新表现。

图 18 ˉ 乌尔第三王朝舒尔吉王时期的滚筒印章,安祖为鹰狮合体造型,尼努尔塔农神站在安祖背上,和南纳 / 辛月神一起拜访其父恩利尔神

一件滚筒印章上,两个神并列,各自站在吐气的鹰狮背上,旁边另有一个人保卫(图19)[19]。而在另一件同一主题的印章上,鹰狮更像是长有四肢的大型老鹰(图20)[20]。所以这显然是安祖在阿卡德时代的变形,不是飞于最高处,而是让人格神站在其背上,并管理它。一件柏林博物馆收藏的滚筒印章,造型为女神立于四轮车上,驾驭半鹰半狮的异兽(图21)[21],此造型的意义应该与前几件相同。

图 19 ˉ 阿卡德时代(约公元前 2334—公元前 2192 或公元前 2316—公元前 2137)的滚筒印章,造型为两个神在安祖的背上管理天气,现藏于法国巴黎卢浮宫(编号 AO2363)

图 20 ˉ 阿卡德时代的滚筒印章,造型为两个神在安祖的背上管理天气,现藏于美国纽约大都会艺术博物馆(编号 X.304.30)

图 21 ˉ 拉格什第二王朝的滚筒印章,造型为女神在夜间乘驾由半鹰半狮怪兽所拉的神车,现藏于德国柏林博物馆(编号VA242)

总体而言,这些兼有鹰狮特征的构图,显然是安祖在阿卡德时代的变形。只不过,此时安祖已不像苏美尔文明那样被造型为飞于最高处,而是让人格神立于其背上并管理它,或受后者驱驰。

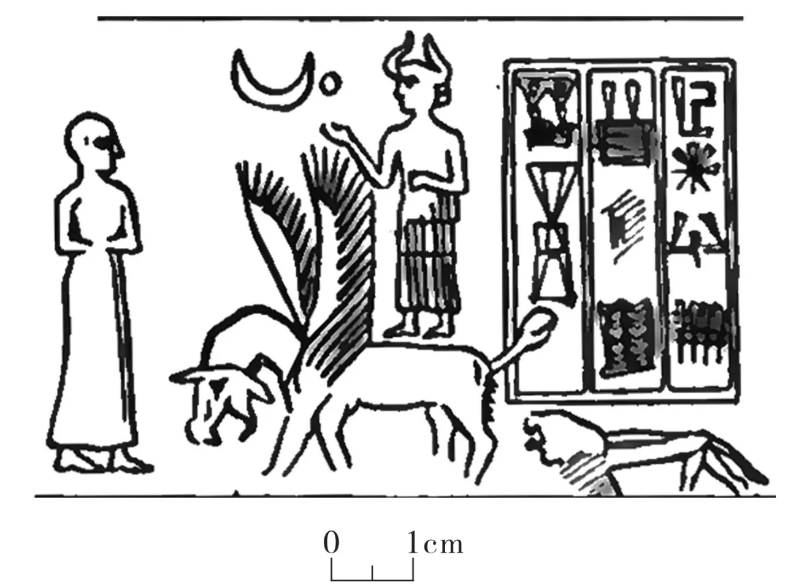

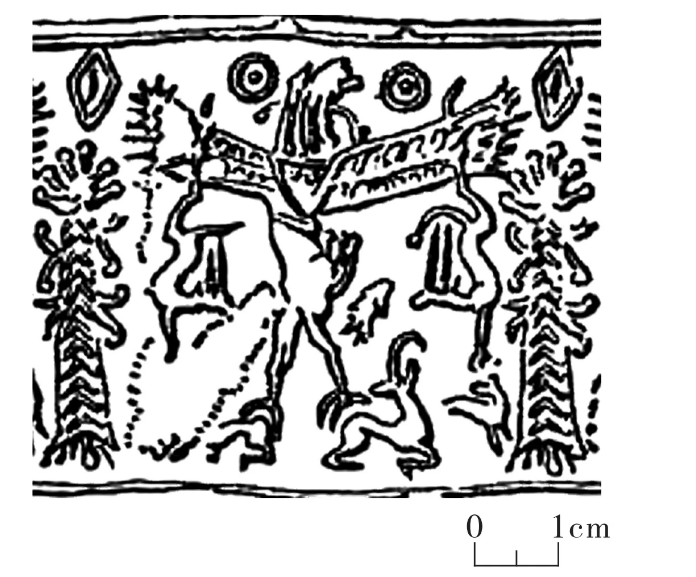

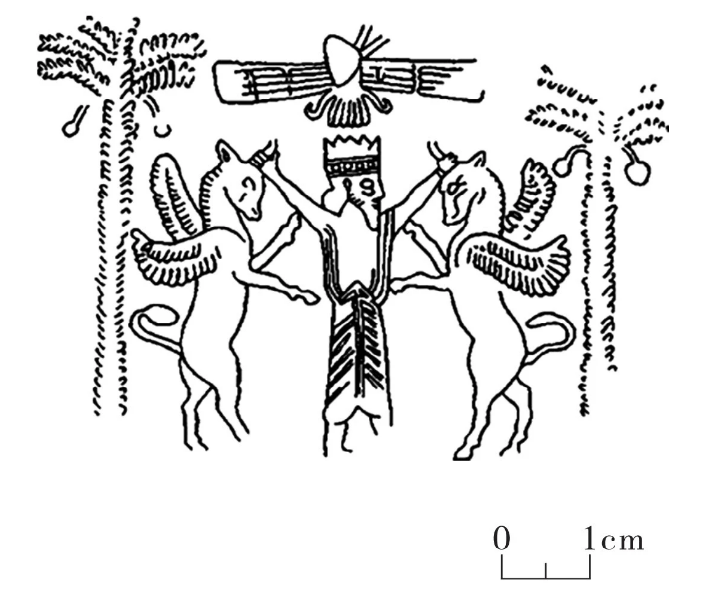

公元前13世纪,中埃兰王国翁塔希·纳皮里沙在苏萨附近所建杜尔·恩塔什(Dur Untash)金字形神塔出土的文物造型中,安祖身体长得像狮一般。它的长鸟腿站在双羊背上,而在它左右各有日象图案,构图的两边为棕榈树(图22)[22]。此种构图后来在波斯帝国文化中有传承,其中的大神人格化为大王,而老鹰在其头上保佑他(图23)[23]。

图 22 ˉ 拉格什第二王朝古地亚王的文物, 杜尔· 恩塔什(Dur Untash)金字形神塔出土的公元前13 世纪的滚筒印章,现藏于法国巴黎卢浮宫(编号 SB5022)

图 23 ˉ 波斯大流士一世时期印章,出土于苏萨宫殿,造型为英雄或王抓住双翼牛,王头上为光明神阿胡拉·马兹达,两边为棕榈树,现藏于法国巴黎卢浮宫(编号 SB13078)

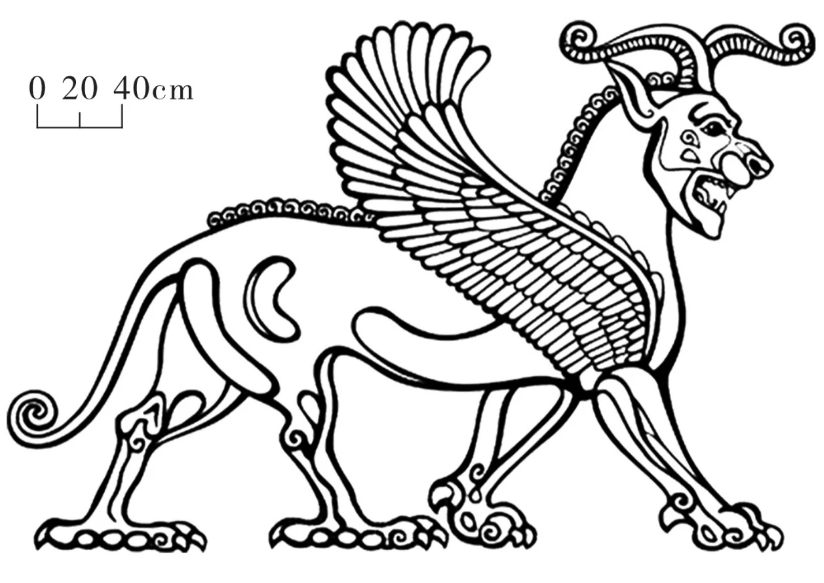

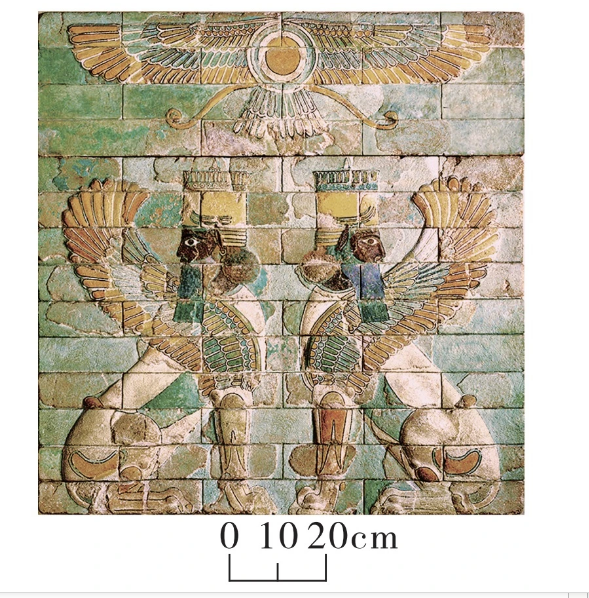

据上可见,到上古帝国起源时期(即从阿卡德帝国起),崇拜老鹰的天神信仰开始没落,相关的古老崇拜对象转变了形貌,地位亦下降。此时安祖形象从母狮头鹰逐渐发展为半狮半鹰的形象,其中老鹰的成分呈现不同程度的弱化,而狮子的成分则被加强,进而有发展出翼狮形象的趋向。后来到了波斯帝国,我们才重新看到鹰狮这种神兽造型(图24[24]、图25[25])。这或许是因为底格里斯河以东的拉格什文化与札格罗斯山脉东南侧的埃兰文化之间有着长久而内在的关系,影响到独特的鹰狮形象在波斯的传承;母狮头鹰安祖形象或许原本就是基于拉格什和埃兰之间的来往而创造出来的。

图 24 ˉ 波斯阿契美尼德帝国(Achaemenid Empire,公元前 550—公元前 330)的印章,造型为英雄大帝斗人面翼牛和鹰狮,现藏于伦敦大英博物馆(BM89152)

图 25 ˉ 波斯阿契美尼德大流士一世(Dārayavahuš,公元前 522—公元前 486 年在位)时期苏萨宫殿建筑,靠屋顶的釉陶砖壁饰神兽,身体、前腿和头部像狮子,但头上有双角,而后腿像鸟爪,现藏于法国巴黎卢浮宫(编号 SB-3301)

三、拉格什第二王朝取代安祖的宁吉什济达神

从公元前第三千纪晚期以来,母狮头鹰的造型基本上不再见到,包括拉格什第二王朝,虽然有恢复安祖—尼努尔塔至上神,却同时选择用另一种神权来代表。拉格什王古地亚选择或创造了一个新的神,并将其固定为拉格什王权的保护神,名为宁吉什济达(Nin-giš-zid-da),意为纯洁树之主。根据神谱,宁吉什济达是尼纳祖(Ninazu)的儿子。后者原本是苏美尔东北部埃什南纳邦国的保护神,或许是古地亚需要加强底格里斯河东岸及与靠山边的势力的结合,所以指定此保护神。尼纳祖神在苏美尔神谱里原本是边缘小神,并且是负面的地下神奈尔伽尔神的伙伴。可是,在埃什南纳的信仰中,尼纳祖作为地下神不仅是保护祖先,同时也表现为肥沃土地的农神,还是神医,且跟奈尔伽尔一起保护国家领土。

尼纳祖神的神兽是蛇,或许跟埃兰拜蛇的信仰有关联。埃兰自建立阿万王朝以来,其文化对苏美尔的影响一直很深,影响范围并不仅限于苏美尔东南部邦国,而是遍及整个苏美尔。根据乌尔第三王朝文献记载,在阿万王朝的末代王库蒂克-因舒辛纳克(Puzur-Inshushinak,公元前2250或公元前2220—公元前2190年在位)时期,埃兰的领土经常涵盖埃什南纳、阿克沙科甚至阿卡德邦国。

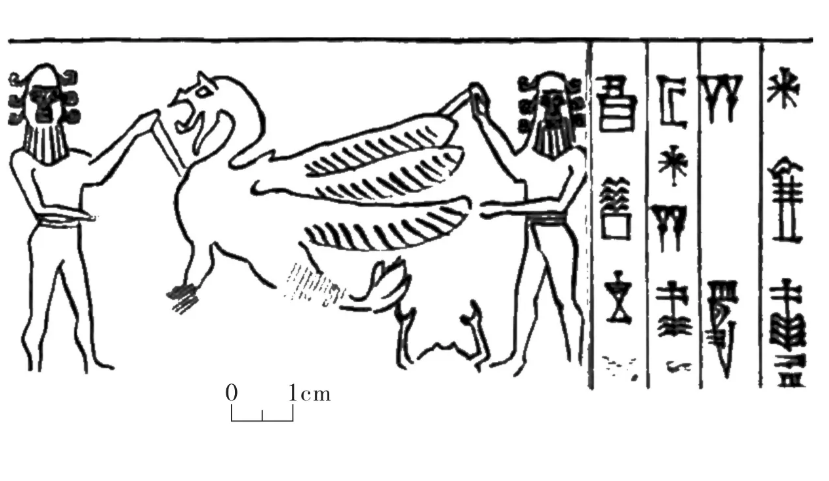

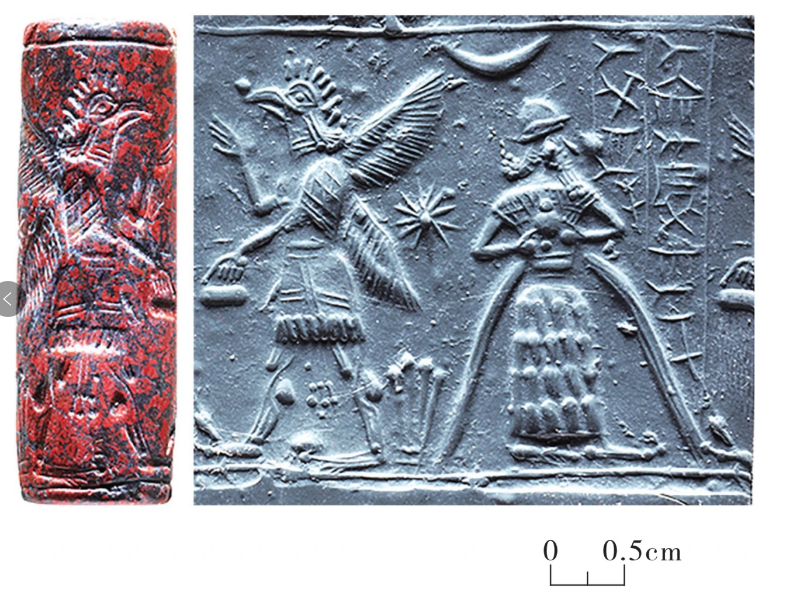

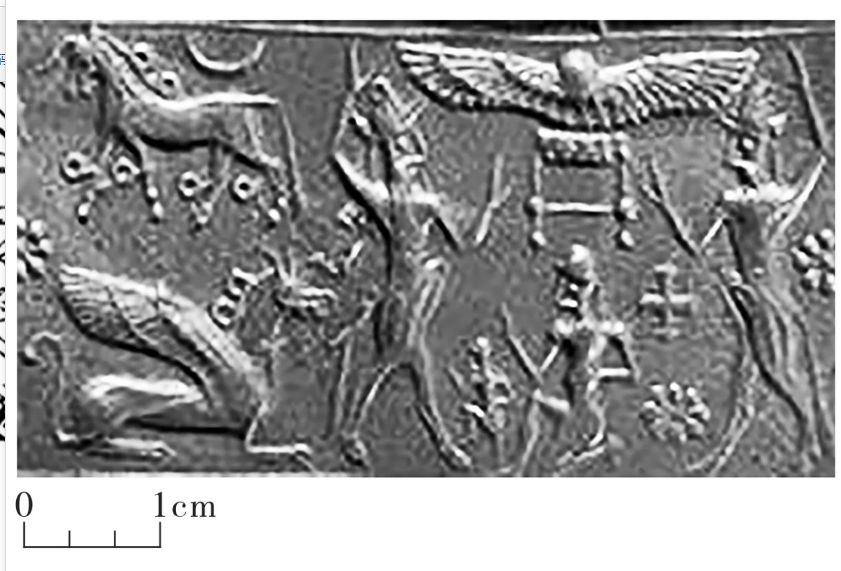

所以埃兰与拉格什之间关系密切,此乃毋庸置疑。如一件大约为公元前24—公元前22世纪埃兰的滚筒印章(图26)[26]上,雕刻尼纳祖神坐在鸟与蛇之间。其双肩上各有一条蛇,头上有牛头;在尼纳祖神之上,有神鹰和蛇,神鹰应该与安祖有关系。直至中埃兰王国,蛇和狮鹰的形象关系,依然可见于埃兰的文物上。如苏萨出土的滚筒印章(图27)[27],其造型为一对有着四肢的神鹰和一只牛头蛇身的神兽。

图 26 ˉ 公元前 24—公元前 22 世纪的埃兰滚筒印章,造型为尼纳祖(Ninazu)蛇神与安祖鹰神,现为伊朗德黑兰穆罕默德 - 阿里·福鲁吉(Mohammad Ali Foroughi, 1877—1942)收藏

图 27 ˉ 公元前 15—公元前 12 世纪苏萨出土的滚筒印章,现藏于法国巴黎卢浮宫(编号 SB6242)

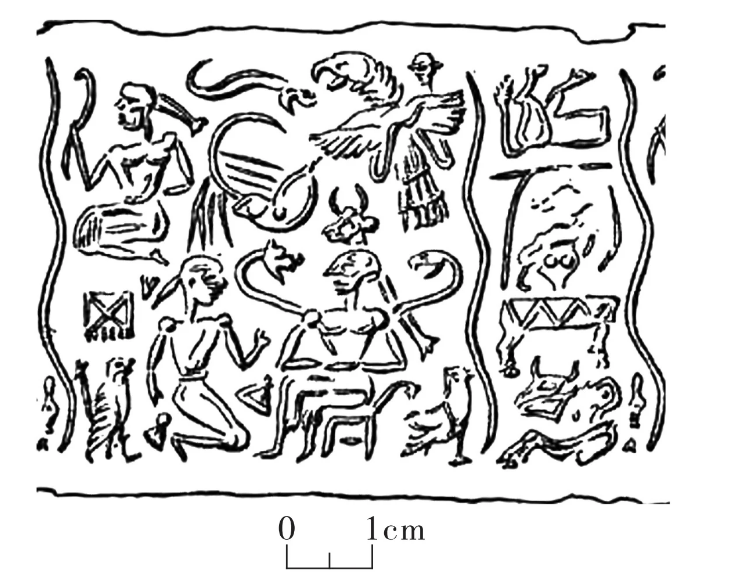

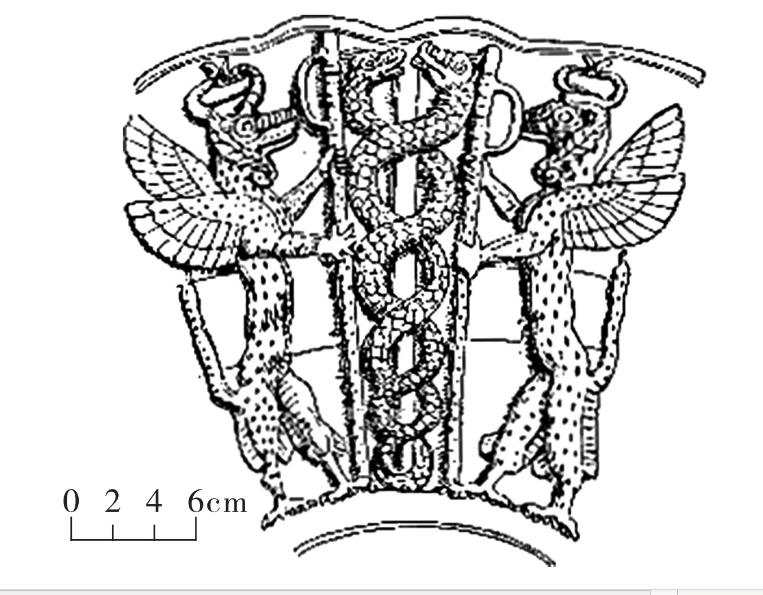

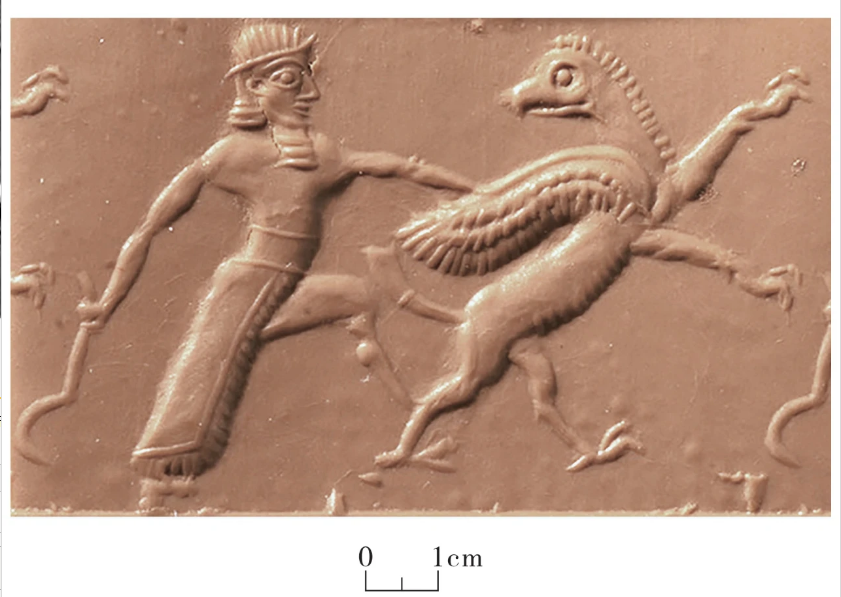

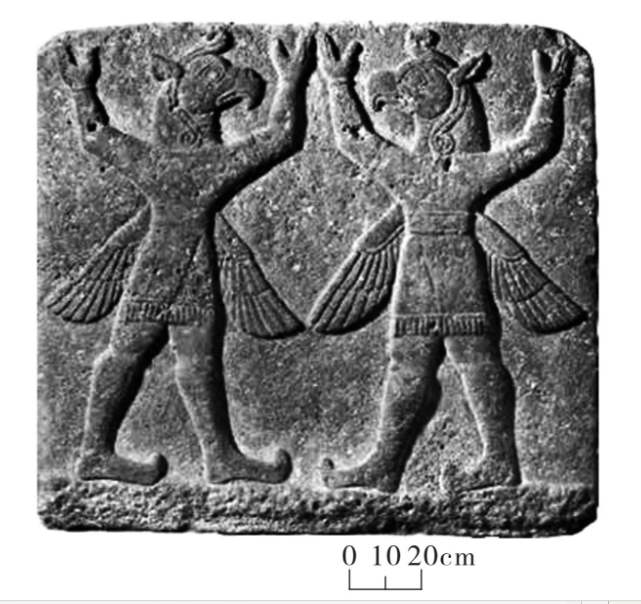

古地亚的铭文记录表明,宁吉什济达首先是被崇拜为日神,形容太阳从地下升天,他保护生命神树,保卫其父亲的地下世界,不让魔鬼下去,同时做天界的门神。此外,他也传承了其父亲作为神医的神能。尼纳祖的形象是肩膀上有两条蛇的人。在拉格什第二王朝之后,宁吉什济达神也有同样造型的人格神,二者的形象难以区分。但是古地亚时代,二者的形象并不相同,宁吉什济达没有作人形,其有合体神兽的表现,蕴含鹰、狮、蛇三种动物的形象。吉尔苏神庙出土的蜡石质祭用杯(图28[28],这种器物常用在埃兰),更加可以说明其文化脉络与埃兰有关系。其上有两个鹰狮结合的动物直立,兽头,头上有两条小蛇;肩部有一对鹰翼;下肢为鸷鸟爪,上肢为狮爪且从两边抓住门框;门内有两条大蛇相交,象征尼纳祖的地下界;石杯的流口恰被安排于两蛇合口之处,就好像祭酒是从两条蛇口流出来的。[29]这种造型明显是将安祖形象与尼纳祖的形象结合起来。

图 28 ˉ 拉格什第二王朝(约公元前2260—公元前 2050)古地亚王蜡石质祭用杯,吉尔苏神庙出土,造型为宁吉什济达,现藏于法国巴黎卢浮宫(编号 AO190)

古代时,由安祖负责人与天之间的联络,也负责祖先升天。但是到了拉格什第二王朝时代,祖先直接升天的信仰可能已经没落,反而是将地下界视为死者的世界。这样一来,就影响到形象的演变,新的形象需要表达通天神与通地神相互结合。或许正因为如此,安祖天鹰与地下蛇神合为一体了。宁吉什济达作为太阳神,也结合了飞翔于天空的日鹰,以及落地并从地下出来的日蛇,形成蛇、鹰、狮的复合造型。管理太阳生死周期的蛇鹰狮,也承担着对死亡世界的责任,把守下地狱和升天堂的门户(图29)[30]。前文有提及,埃兰的安祖造型中,其左右有双日象。这或许能够表明,在埃兰信仰中,狮鹰另也用作日神。经过互补影响,狮鹰或蛇鹰狮都有拜日的信仰意义。

图 29 ˉ 拉格什第二王朝古地亚王文物,造型为宁吉什济达在管理地下界之门

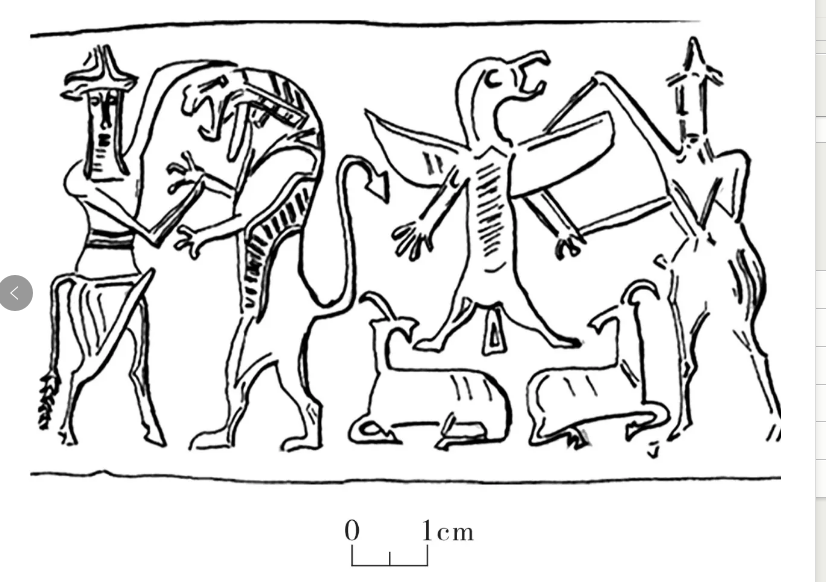

吉尔苏神庙底部的雕刻纹(图30)[31],造型为宁吉尔苏—尼努尔塔农神坐在神台上。头上有双蛇的尼纳祖神牵手古地亚王,将其介绍给宁吉尔苏—尼努尔塔农神。古地亚后面是巴乌神母和宁吉什济达神兽;宁吉什济达的身体细如蛇,双鹰翼,后腿为鹰脚,前面是狮腿和狮头,嘴巴张开,伸出蛇舌。

图 30 ˉ 拉格什第二王朝古地亚神庙底部雕刻,现藏于法国巴黎卢浮宫(编号 AO3541)

不过,宁吉什济达的神兽形象,在两河流域文化的发展脉络中的影响相当有限。这是因为以下几种原因。

其一,这只是古地亚文人统治者创造的折中形象,而不是从整体文化内在逻辑中衍生的。

其二,当时来自札格罗斯山脉的库提族群,占领了苏美尔阿卡德(约公元前2230—公元前2109)。库提人虽然没有毁灭拉格什,但却阻止了拉格什文化在两河流域的发展。接着,埃兰的西马什王朝(Simashki dynasty,约公元前2100—公元前1928/公元前1850),也影响到两河流域东南地区呈现出非苏美尔-阿卡德文化主流的样貌。

其三,在乌尔第三王朝建立时,由于其没有合并拉格什,所以也有意地回避了拉格什的文化形象。跟他们的仇敌库提人一样,乌尔第三王朝也阻止拉格什文艺复兴活动对整个苏美尔的影响。

其四,当时两河流域愈来愈少用神兽形象,虽然没有完全放弃,但总体来说,人格化的诸神形象已经成为主流,包括古巴比伦王国国王汉谟拉比(Hammurabi,约公元前1792—公元前1750年在位)将尼纳祖法定为必须崇拜的医神,其造型为肩膀上有双蛇的人,但对其子宁吉什济达的崇拜却没有因此而升起。

大约从阿卡德帝国及乌尔第三王朝时代以来,与宁吉什济达蛇鹰狮出现的同时,又兴起了几种鹰狮形的神像,用来象征吉祥神和凶恶神。并且鹰狮形崇拜对象的兴盛,还是离不开源自拉格什的崇拜神,即安祖、尼努尔塔和奈尔伽尔神谱。

四、鹰狮神谱的流传与形象之扩散

(一)尼努尔塔和奈尔伽尔双胞胎翼狮

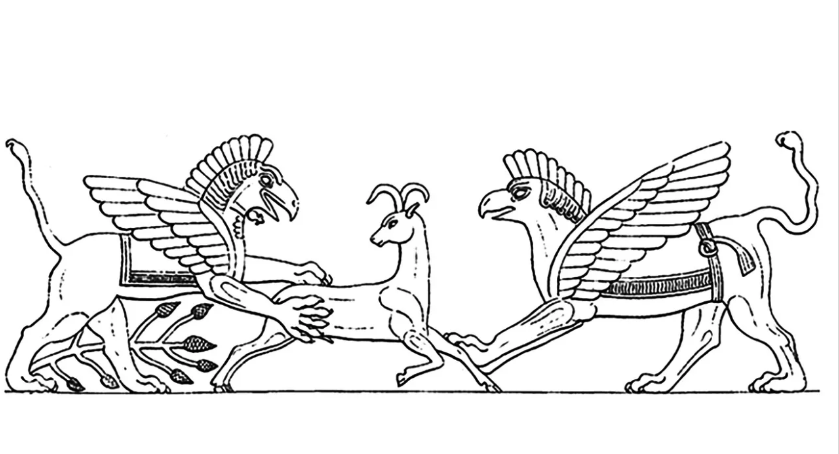

总体而言,两河流域的翼狮形象,都溯源于苏美尔西南部底格里斯河下游与札格罗斯山脉之间,以拉格什为势力和文化中心。拉格什保护神宁吉尔苏等同于整个苏美尔的尼努尔塔,后者为全苏美尔宗教中心尼普尔的至高神恩利尔的亲子,也是雷电神,养育万物的雨神、农神和战胜之神。尼努尔塔的神禽兽化身是天鹰之间最强势的母狮头鹰安祖。尼努尔塔在地底下的影子是其双胞胎兄弟奈尔伽尔,这是飓风暴雨神、灭亡和灾祸及疫疠之神、屠杀和战败之神。宁吉尔苏、尼努尔塔、奈尔伽尔、安祖,都以鹰狮形象作为其神兽化身,从其意义的本源来说,天鹰表达其吉祥的一面,而狮子表达其凶猛的一面。可是,到了阿卡德、巴比伦、亚述等帝国时代,由于族群混杂,形象与信条之细节区分不严谨,造型的意思有时候不甚明确,三者都表现或化身为翼狮。

中巴比伦帝国及加喜特王朝时期的分界石,在造型诸神之化身神兽时,都将尼努尔塔神和奈尔伽尔神化身为翼狮。如美里·什帕克加喜特王(Meli Shipak,约公元前1186—公元前1172年在位)时代的分界石上(图31)[32],只因奈尔伽尔特有的标志物双狮头的三叉璋,才帮助分清两个双胞胎翼狮神兽,左边是奈尔伽尔,右边是尼努尔塔。另外,还有奈尔伽尔的狮头张开嘴巴,伸出蛇舌而吐毒的构图(图32右)[33]。新亚述帝国时代,西南幼发拉底河西岸城邦统治者奈尔伽尔—尔勒什(Nergal-ēreš,公元前803—公元前775年在位)宫殿所出宦官滚筒印章的造型(图33)[34],左边有大神站立,相关的象征物指出这是尼努尔塔、马尔杜克或阿达德,右边是印章的主人即宦官伊什麦—伊路(Išme-ilu),之间有带翼公狮伸舌吐毒,其背后应该有神站立,但此处残缺;该处翼狮应该就是奈尔伽尔化身的神兽。[35]

图 31 ˉ 中巴比伦帝国加喜特人(K assi t e)帝王美里·什帕克(M e l i Shipak,约公元前 1186—公元前 1172 年在位)时代的库杜鲁(kudurru)分界石,出土自伊朗苏萨墓园,现藏于法国巴黎卢浮宫(编号 SB22)

图 32 ˉ 中巴比伦帝国加喜特人帝王那兹·玛鲁塔什(Nazi-Maruttash,约公元前 1324—公元前 1297 年在位)皇帝陵出土的库杜鲁(kudurru)分界石局部线图,出土自伊朗苏萨墓园,现藏于法国巴黎卢浮宫(编号 SB21)

图 33 ˉ 新亚述帝国西南部幼发拉底河西岸城邦统治者奈尔伽尔 - 尔勒什(Nergal-ēreš,公元前 803—公元前 775 年在位)宫殿宦官伊什麦 - 伊路(Išme-ilu)的滚筒印章

但是奈尔伽尔伸舌吐毒的造型,与前文谈及的安祖吐气的造型(图14、图18~图20),原则上有一处不同:奈尔伽尔的形象,除了鹰翼之外,应该再没有老鹰的其他特征,其四肢都是狮爪,尾巴也是狮尾;而尼努尔塔神化身的翼狮,其与安祖的翼狮(或谓“鹰狮”)形象一致,除了鹰翼外,其尾巴还常见鹰尾,后腿多见鹰爪(图14、图18~图21、图30、图34等)[36]。

图 34 ˉ 中巴比伦加喜特时代分界石上的尼努尔塔翼狮造型

在不少造型中,这三种对象分不清楚。如前述古地亚王印章,造型为古地亚和古拉—巴乌神母神医,后者站在翼狮背上,铭文下还有一只狮子(图35)[37]。古拉—巴乌是宁吉尔苏—尼努尔塔的配偶,其脚下的翼狮既可象征尼努尔塔,亦能象征安祖,也不能排除用来象征奈尔伽尔,还可用来象征前文所述的古地亚保护神宁吉什济达。时代越晚,这种分不清楚的情况越发多见,尤其是在同时塑造安祖和尼努尔塔时,后者的翼狮因没有鹰爪,容易被误认为是奈尔伽尔的翼狮(图36~图38)[38]。

图 35 ˉ 拉格什古地亚王时期的滚筒印章,造型为古拉—巴乌母神站在奈尔伽尔翼兽背上

图 36 ˉ 马尔杜克 - 尼努尔塔神在翼狮神兽上,射出三叉戟杀鹰狮安祖,时代约为公元前 1000 年,现藏于美国纽约摩根图书馆与博物馆(编号Morgan Seal 689)

图 37 ˉ 马尔杜克 - 尼努尔塔神在翼狮神兽上,射出三叉戟杀鹰狮安祖,时代约为公元前 1000 年,为威廉·海斯·沃德先生收藏

图 38 ˉ 新亚述滚筒印章(公元前800—公元前 750),现藏于伦敦大英博物馆(编号 119426)

在古代苏美尔,安祖与其主神尼努尔塔经常造型在一起,安祖天鹰被直接当作象征尼努尔塔神的神禽化身。但到了巴比伦、亚述时代,二者若在一起,则一定是在表达尼努尔塔与安祖打斗。前文显明,从公元前第三千纪晚期以来,以母狮头鹰为至高神的造型基本上不再见到,但安祖神并没有完全被忘记,只是此时其已从至高神的位置,跌落到需要被克服的怪物。在这样的背景下,兴起了“克服安祖鹰狮”的新主题。

(二)新主题的兴起:克服安祖鹰狮

在邦国互斗背景下,诸神互斗主题也成为常见的主题,尤其是在每一个新的王朝兴起时,其神庙以神的实力故事强调某一个神的重要性及其位置。在苏美尔时代,尚且只是苏美尔神谱里诸神的陟降。但若是外来统治者,如果其有自己的保护神,则会将之确定为至高神;如阿卡德的保护神阿达德(Adad)雷神,巴比伦的保护神马尔杜克,亚述的保护神柏尔(Bel)或称为贝鲁(Belu),或巴尔(Baal)等。

新来的族群基本上放弃崇拜安祖天鹰的原因,不仅是因为对这套信仰不够知悉,更重要的原因是新神的兴盛,尤其是人格神的兴盛。在这种背景下,包括神禽兽在内的老神,皆被视为需要克服或贬抑的伪信仰。循着这种逻辑,苏美尔第一代主神恩利尔,经常被描述为凶恶暴力的老神,派大洪水要毁灭一切。至高神安祖天鹰则被描述为,其跟恩利尔在一起,用其尖爪撕开天空而造成世界大洪水,因此诸神和英雄需要控制安祖。虽然这类故事到了古巴比伦时代(公元前1894—公元前1595)才被记录而流行;不过此前在阿卡德时代,安祖造型已开始有变化,从高空飞翔的天鹰变形为被人格神踩在脚下的鹰狮。

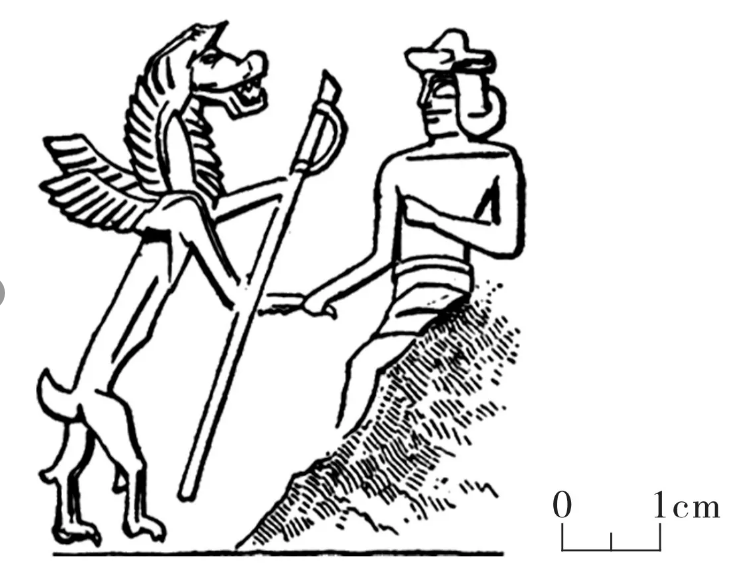

阿卡德时代还出现另一种构图:一个头戴牛角的人格神(可能是尼努尔塔),派两个狮头鹰安祖咬住另一个戴牛角的人格神。虽然没有留下表达此类神话故事的记录,但这种造型也同样表现了安祖所表达的神权及位置在下降(图39)[39]。

图 39 ˉ 阿卡德时代的滚筒印章,现藏于美国纽约摩根图书馆与博物馆(编号Morgan Seal 201)

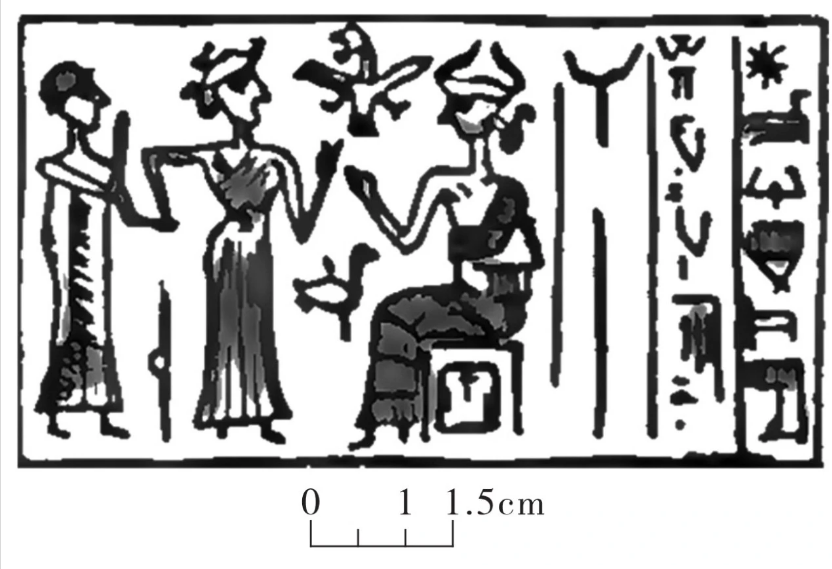

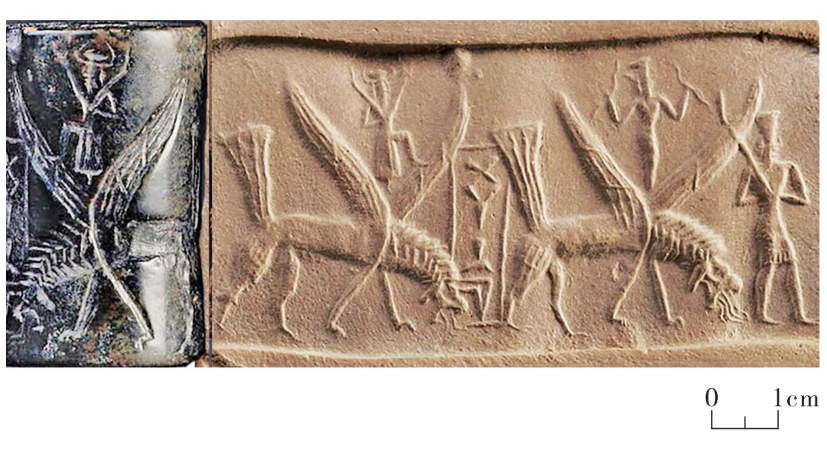

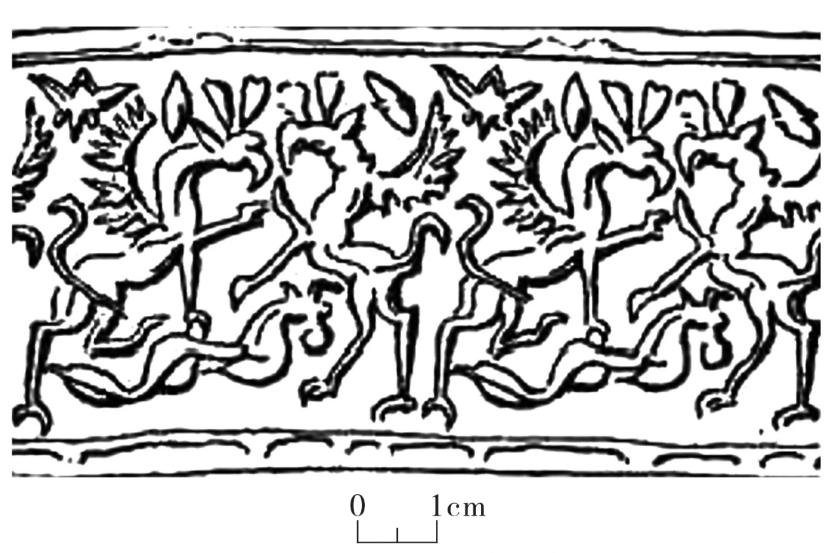

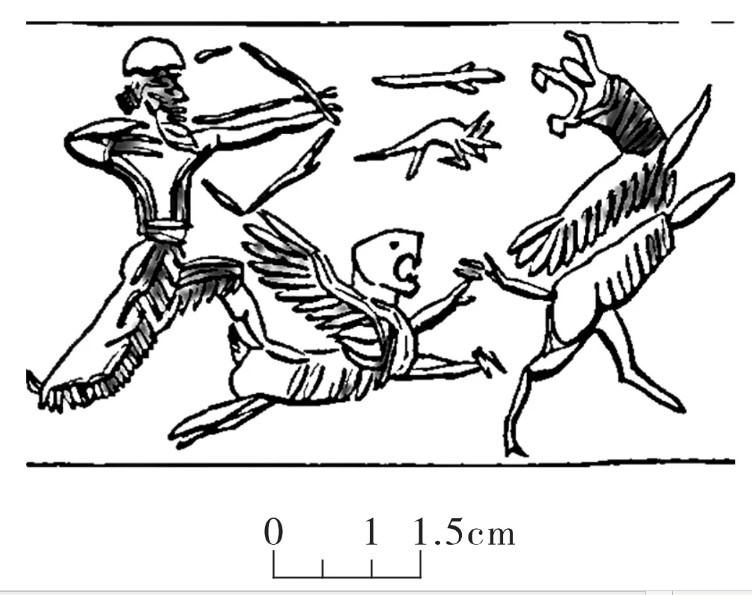

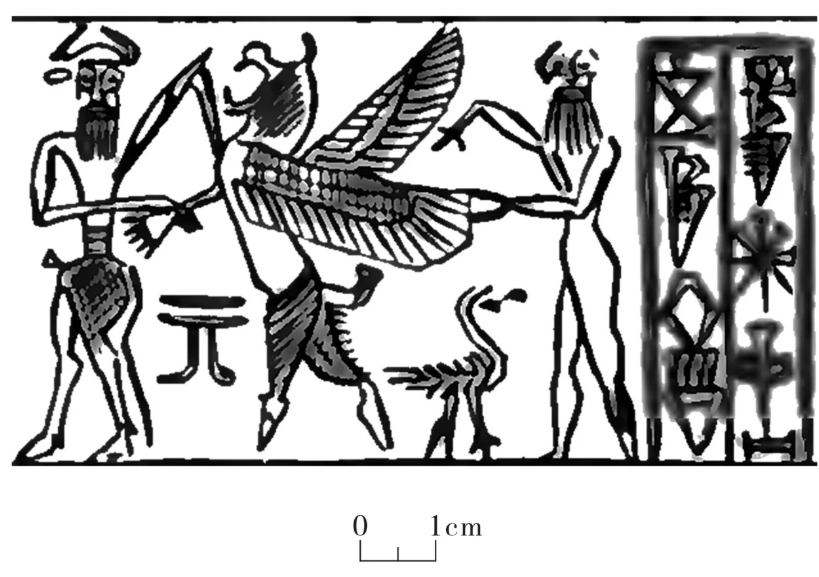

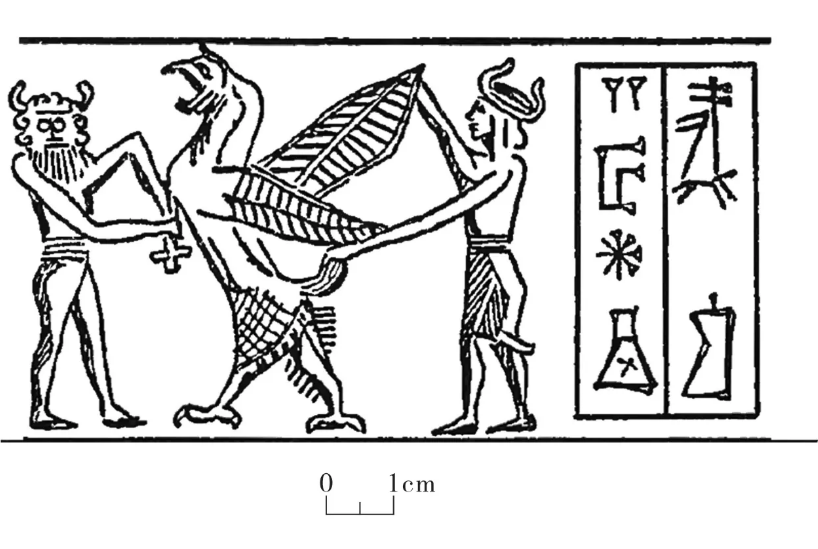

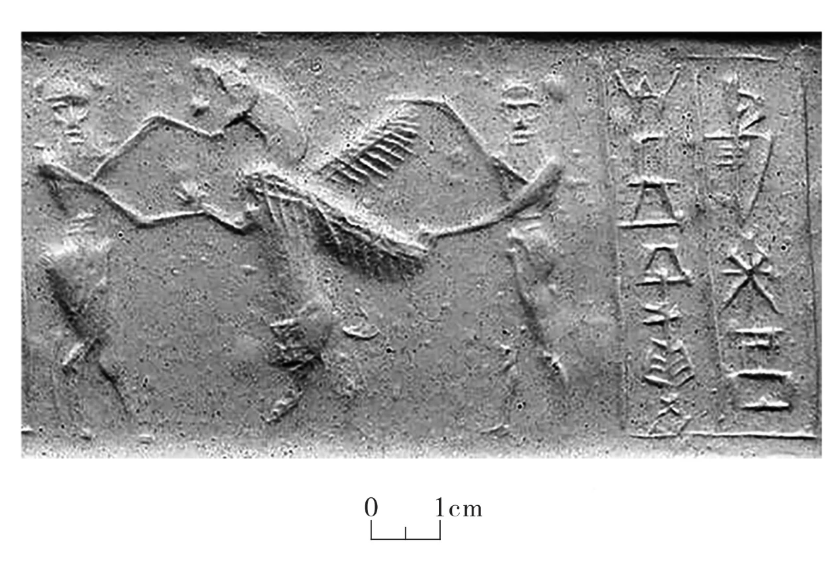

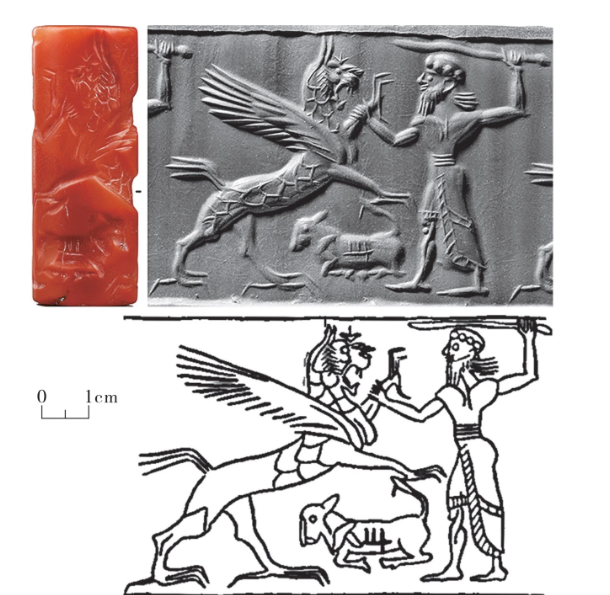

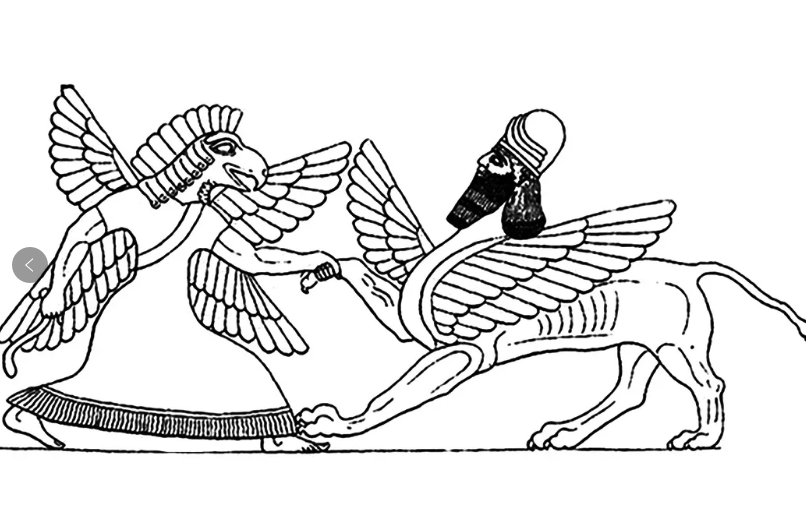

在巴比伦、亚述文献中,将安祖描述为负面对象,表现它盗窃生命册,所以需要被克制。如乌尔第三王朝舒尔吉王的印章(图40)[40],造型为两位英雄抓住怪鸟。这种构图就像吉尔伽美什和其搭档恩奇都(En-kidu)抓住神兽或怪物。所以,这种造型或许是在表达阿卡德时代人们心目中的吉尔伽美什到世外世界,在两界边疆碰到安祖而克服它的故事。不过,这种造型的怪鸟没有明确的特征可用于确定其神名,所以总体意思不甚清楚。虽然舒尔吉王是苏美尔的乌尔人,但也不能排除当时文化存在外来混合的形象,也许会塑造出不明怪物,或背后的神话故事没有传下来。不过舒尔吉的小子舒辛(Shu-Sin,公元前2037—公元前2028年在位)时代的几个滚筒印章(图41、图42)[41],明显是在刻画英雄吉尔伽美什和半人半牛的恩奇都,在克服半鹰半狮的安祖。同样的造型也有出自拉格什吉尔苏神庙者(图43、图44)[42],说明当时整个苏美尔都流行这类构图。

图 40 ˉ 乌尔第三王朝舒尔吉王的滚筒印章

图 41 ˉ 乌尔第三王朝舒辛的滚筒印章

图 43 ˉ 拉格什吉尔苏神庙出土的拉格什第二王朝时期滚筒印章,现藏于法国巴黎卢浮宫(编号 15447)

图 44 ˉ 吉尔苏神庙出土的拉格什第二王朝时期滚筒印章,现藏于法国巴黎卢浮宫

除了苏美尔之外,这些构图的造型也出土于两河流域上游的亚述(Aššur)。在古亚述时代(公元前21—公元前19世纪)的印章上出现了两个牛人斗神狮和神鹰的造型(图45)[43]。在这里,鹰狮应该是安祖神、尼努尔塔/宁吉尔苏神和札巴巴的神兽化身,而狮子则是奈尔伽尔的化身神兽。从苏美尔原本的意义来说,老鹰是吉祥的崇拜对象,狮子是凶猛的对象,狮头鹰安祖代表着克服仇敌的吉祥势力。可是,到了公元前第三千纪晚期,代表吉祥势力的狮头鹰加强了代表凶猛势力的狮子的因素,使其不仅在形象上,同时也在信仰意义方面出现了将安祖和奈尔伽尔相结合的情况,因此狮形神兽和鹰形神禽都被视为需要克服的怪物,人格神和英雄才是管理天地一切的大神或力量。

图 45 ˉ 古亚述时代(公元前 21—公元前 19 世纪)滚筒印章,现藏于伦敦大英博物馆(编号 BM2012,6003.8)

(三)尼努尔塔神或马尔杜克神征服了掌握着生命册的安祖

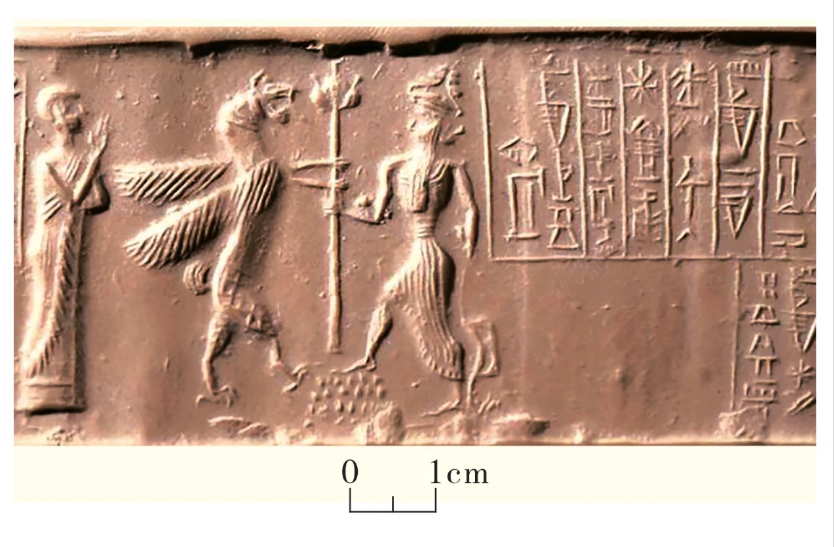

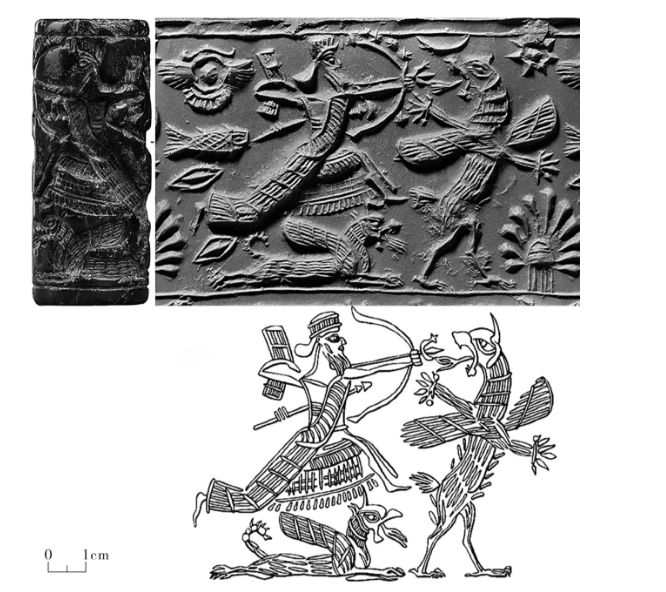

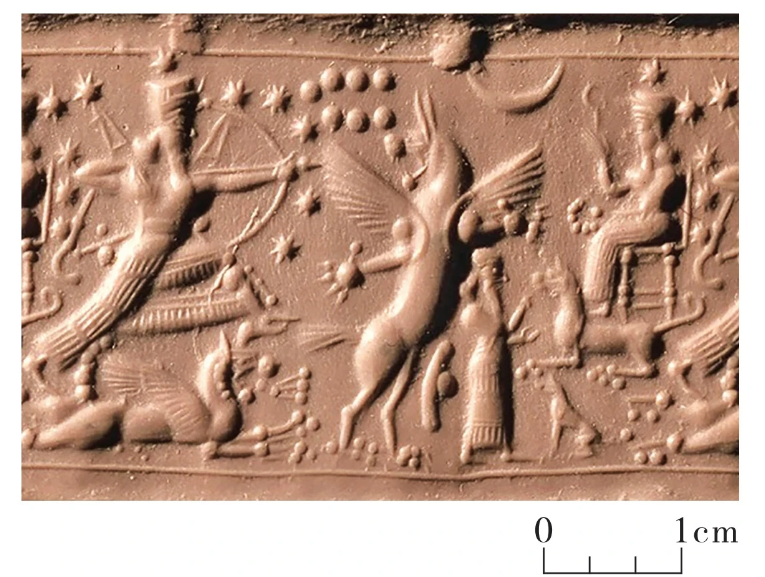

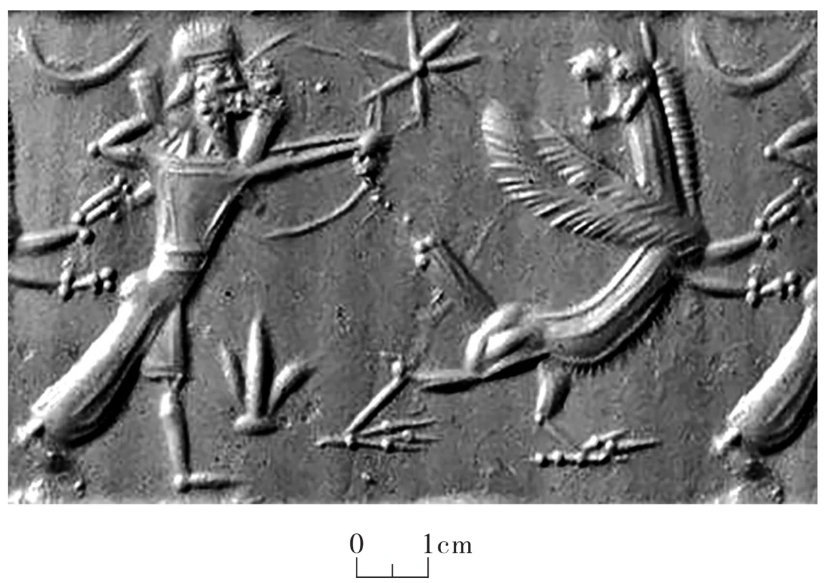

从公元前第二千纪古巴比伦帝国以来,文献中流行尼努尔塔出来克服安祖故事,同时也有巴比伦至上神马尔杜克克服安祖的神话。这种主题的典型图案形成比较晚,新亚述(约公元前911—公元前609)和新巴比伦(约公元前626年—公元前539)时代特别流行。公元前12—公元前11世纪的印章(图46)[44],刻画了人格化的尼努尔塔神,左手持棒子,右手抓住半鹰半狮形怪物,四肢都是鸷鸟爪,鹰翼鸟尾,狮头双耳尖立,其身下用小牛标志神界。另一件构图相近的滚筒印章(图47)[45],则是尼努尔塔手持斧子勇斗安祖,安祖的四肢皆为鹰爪,头为怪鹰状,上下皆用星星以标志天界。

图 46 ˉ 巴比伦 - 伊辛第二王朝(公元前 1156—公元前 1026)的滚筒印章,尼努尔塔斗安祖,现藏于美国纽约摩根图书馆与博物馆(编号 Morgan Seal 607)

图 47 ˉ 中新亚述,约公元前 10 世纪,现藏于巴黎法国国家图书馆

还有一种构图,是尼努尔塔农神用镰刀杀安祖,或尼努尔塔—马尔杜克用马尔杜克的象征物三叉戟射杀安祖。安祖造型都是四个鹰爪和鹰翼,头部或作狮头或作鹰头(图48、图49[46])。尼努尔塔在亚述帝国主要被崇拜为战胜神,亚述王阿淑尔纳西尔帕二世(Aššur-nâṣir-apli Ⅱ,公元前883—公元前859年在位)时期,在亚述首都尼姆鲁德(Nimrud)尼努尔塔神庙的石座上刻有翼人斗翼狮,这也是尼努尔塔斗安祖的造型(图50)[47]。

图48 ˉ 巴比伦出土的公元前9—公元前8世纪滚筒印章,现藏于美国纽约大都会艺术博物馆(编号 41.160.318)

图 49 ˉ 巴比伦出土的公元前 9—公元前 8 世纪滚筒印章,现藏于德国柏林博物馆(编号 VA13364)

图 50 ˉ 亚述王阿淑尔纳西尔帕二世(Aššur—nâsir—apli,公元前 883—公元前 859 年在位)建筑尼努尔塔神庙石座雕刻

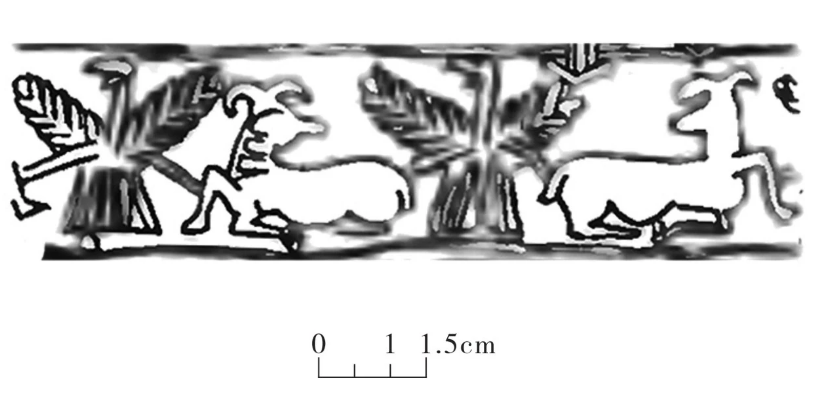

尼姆鲁德宫殿及神庙的石雕和壁画上有很多羽人和翼兽,其中就包括各种鹰狮构图,如双鹰狮猎羊(图51)[48]、尼努尔塔或英雄克服鹰狮等。在同样的构图上,也常见人面鹰狮。[49]这种造型既有从古苏美尔留下来的影响,又与古埃及—腓尼基的元素合在一起,从而创造了很多鹰狮合体对象,或表现为吉祥神兽,或表现为凶猛怪物。总体而言,亚述帝国族群复杂,其信仰及形象皆折中混合,外观显得比内涵重要。

图 51 ˉ 新亚述尼尼微壁画石雕

此外,新亚述的宫廷艺术家经常刻画战神尼努尔塔立于翼狮身上,射三叉戟杀安祖。安祖明显有鸟尾和鸟爪,而尼努尔塔所骑翼狮则与奈尔伽尔翼狮分不清楚(图36~图38)。

五、外形演化与内涵转新

(一)西亚新族群从外观传衍神鹰形象

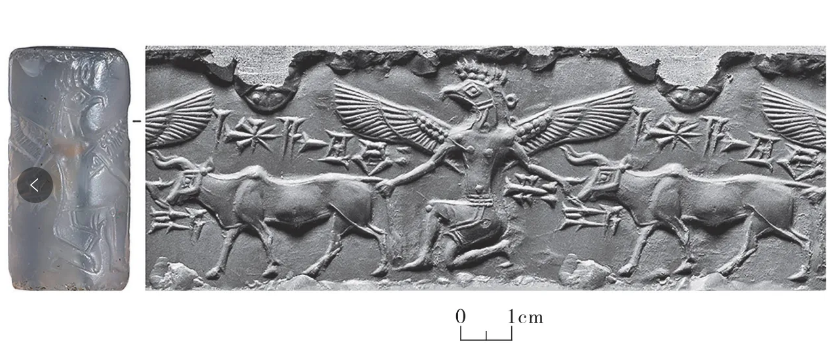

如前所述,在后苏美尔时代,除了偶尔可见狮头鹰这种怪异禽兽造型,还有受其影响的创新构图。中巴比伦加喜特王朝(Kassite dynasty,公元前1595—公元前1155)和赫梯诸国,都流行鹰头羽人形象。如在公元前14世纪滚筒印章上刻画鹰头羽人牵双牛的图案(图52)[50],或许是从安祖抓双兽的构图受到启发而创作的。但是,前者显然已没有古代天鹰造型的内涵和意义。两河流域是众多族群来往的历史舞台,新来族群从外观上接受本土的形象,又吸收和带来外地的形象,创造出折中和混合的图案。上述鹰头羽人造型只是此类诸多例子之一。鹰人形象继续流行于赫梯帝国以及之后的安纳托利亚(Anatolia)及高加索文化中(图53~图55)[51],但是这些形象与苏美尔的安祖已完全没有关系。

图 52 ˉ 中巴比伦加喜特王朝(Kassite dynasty,公元前 1595—公元前 1155)的滚筒印章,现藏于美国纽约摩根图书馆与博物馆(编号 Morgan Seal 595)

图 53 ˉ 中亚述时代公元前 12 世纪滚筒印章,造型为鹰头羽人与农神,现藏于美国纽约大都会艺术博物馆(编号 41.160.217)

图 54 ˉ 新亚述尼尼微壁画石雕

图 55 ˉ 赫梯卡尔凯美什(Carchemish,公元前 1050—公元前 850)石雕鸷鸟头神人像

古赫梯帝国(公元前1650—公元前1450)的圆形印章上雕刻狮头鹰(图56)[52],但是这已不是安祖神的造型。北方的新族群或许见到过古苏美尔的安祖造型而从外形模仿,甚至可以推测赫梯帝国的双头鹰权徽也来源于此,但在意义上,其与苏美尔的古老信仰无关。

图 56 ˉ 鸡血石刻制的圆印章,古赫梯帝国(公元前 1650—公元前1450),现藏于法国巴黎卢浮宫(编号 AO7272)

尽管如此,到了公元前第一千纪,亚述和波斯的神徽,都是老鹰鸷鸟与人形神的合体。其构图与拉格什第二王朝、乌尔第三王朝印章上的安祖神徽颇为相似(图7~图11),只是在老鹰的翅膀和尾羽之间增加了人格神(图57、图58)[53]。

图 57 ˉ 尼尼微亚述尔神徽

图 58 ˉ 公元前 15—公元前 13 世纪米坦尼印章,现藏于美国纽约大都会艺术博物馆(编号 1999.325.181)

我们不知道赫梯帝国、亚述帝国、波斯帝国的帝王神徽是如何形成的,但不妨假设这些年轻的族群,因为贸易、掠夺和占领两河流域的缘故,而受到古苏美尔老鹰授权神形象的影响,尤其是因为这些族群不仅占领两河流域诸国的领土,也篡改苏美尔、阿卡德、巴比伦的历史,将其重编为自己的神史。但在实际上,先是阿卡德帝国,后是古巴比伦帝国亚摩利人,只是选择性地吸收、放弃或改造苏美尔的信仰,其中部分崇拜对象被忘记,部分改变其神能,部分吉祥神变成需要被克制的恶鬼等。且由于两河流域的族群不断地更新,其信仰的内容和传承精神文化的深度,往往都不如古埃及那样一脉相承且较完整。

(二)古苏美尔和古埃及之形象交错

学者在讨论亚述文明中神兽造型之大型翅膀的来源时,曾提出过其源自古埃及的艺术母题。

古埃及将飞天顶的太阳刻画为张开双翼的日游隼,或者刻画为张开四翼的神圣粪金龟甲虫;另有作为上埃及保护神的张开翅膀的白兀鹫构图。这种形象的影响,顺着地中海的东岸北传到两河流域、安纳托利亚和高加索地区。当然,作为吸收者的北方新族群并没有分清楚这三种形象有何异同。

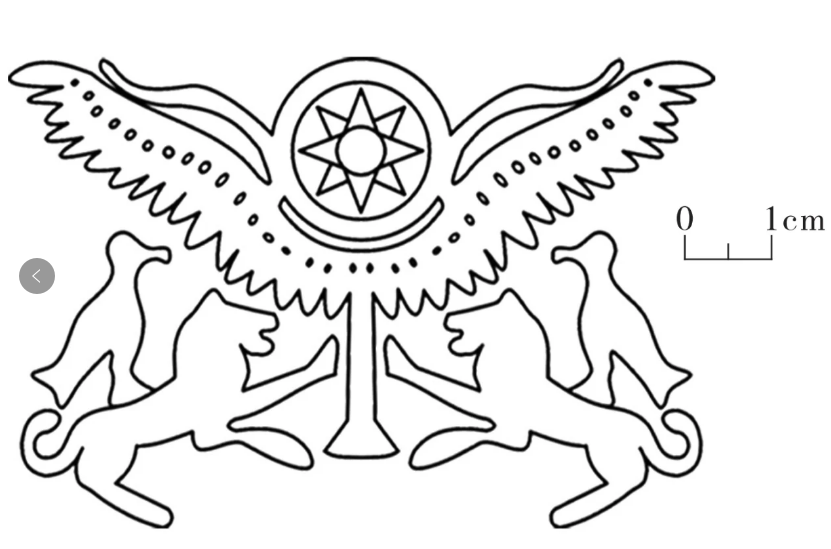

领土包括从两河中上游到高加索的米坦尼帝国,以及与古埃及长期战争的赫梯帝国,都吸收了羽化的太阳形象,将其简化而创造出帝国宗教的神徽。如米坦尼王萨乌什塔塔(Šauštatar,公元前1450─公元前1410年在位)印章上的神徽刻画了一对老鹰坐在一对狮子的背上,中间为羽化的生命树,其张开双翼,顶上有八角形图嵌于圆形日象内(图59)[54]。类似的羽化日像亦见于其他米坦尼文物上(图58),如造型在星星之间的两位牛蹄牛角的神人在向羽化神日祈祷,神人侧旁为两匹独角马,其左下角是坐着的独角翼马,右上角远景中是无翼的独角马在月牙下行走。

图 59 ˉ 米坦尼萨乌什塔塔王( Šauštatar,公元前 1450—公元前 1410)印章上的神徽,在羽化太阳的两侧下方有一对老鹰坐在一对狮子的背上

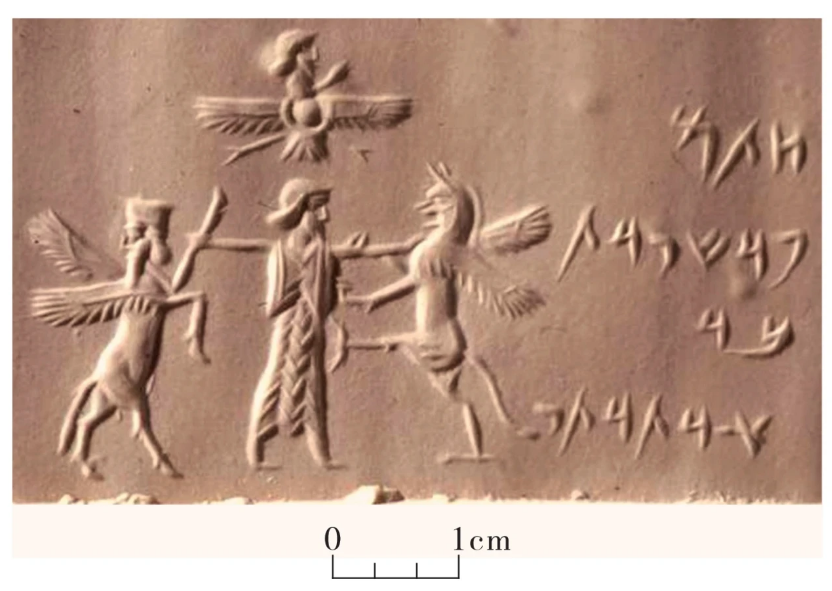

图 60 ˉ 叙利亚东部幼发拉底河的支流哈布尔河泰勒·谢赫·哈马德(Tell Sheikh Hamad)遗址出土,亚述萨尔贡王朝的车夫拉希米 -尹(Raḫimi-il)的滚筒印章

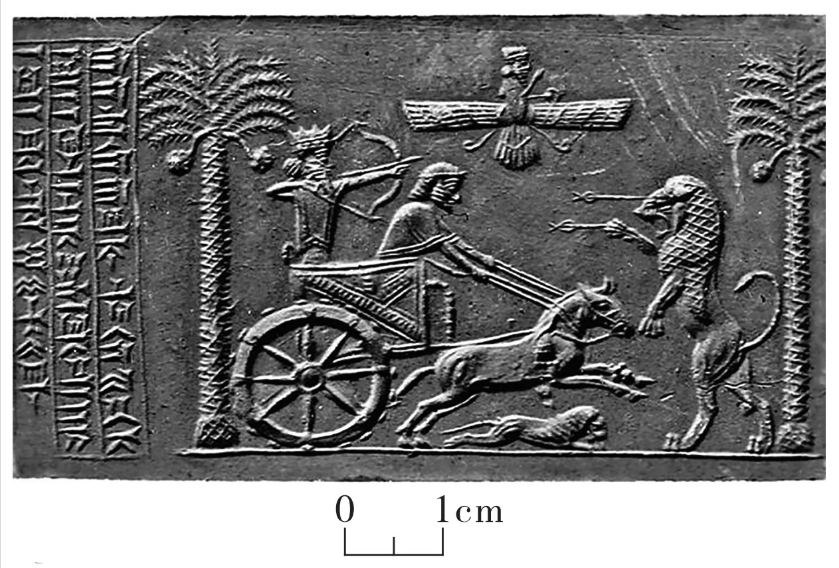

在西亚北非古文明中,鸷鸟形象的至高神有两种:古埃及的游隼荷鲁斯日神及苏美尔的老鹰安祖,二者的崇拜意义虽然不同,但却有一个共同点——都代表国王的权力。日鹰和羽化日象在亚述帝国演变成为亚述尔(Aššur)战神的形象。如其中一件的造型为张开翅膀的日鹰,而象征日象的日鹰身体变形为人格神武神亚述尔(图57)。到了波斯帝国,几乎同样的形象又成为光明神阿胡拉·马兹达(图23、图24、图61[56]、图62[57])。亚述尔和阿胡拉·马兹达的造型样式,既像古埃及一些荷鲁斯的造型,亦像安祖造型。不过,这些折中形象的内涵,却不同于苏美尔或古埃及。

图 61 ˉ 波斯帝国大流士一世的滚筒印章,造型为皇帝的战车撞杀小狮子,而王射杀大狮子,光明神阿胡拉·马兹达在上面飞翔

图 62 ˉ 波斯阿契美尼德大流士一世时期苏萨宫殿建筑,在宫殿中心的大门上刻画一对带翼的狮身王面像,坐在羽化日象阿胡拉·马兹达光明神的下面两边,现藏于法国巴黎卢浮宫(编号 SB3325)

西亚诸神之崇拜意义和外观形象,顺着族群流动一直在变,旧瓶装新酒和新瓶装旧酒,翼兽形象亦如此。学者假设强调翅膀源自太阳的象征相当合理。可是,时代越晚,信仰的含义越弱,塑造翼兽的工匠和艺术家们接受典型图案,但对其精确含义的兴趣不高。因此,翼兽的类型和构图都不甚严谨。

结语

在苏美尔信仰中,曾经有至高的天鹰神——安祖神,其造型为母狮头的老鹰,象征其有至上无双的势力。到了阿卡德上古帝国时代,新族群进入两河流域并掌握统治权。政治变化带来宗教体系的变化,并影响到安祖天鹰信仰的没落。虽然在公元前第三千纪晚期苏美尔文艺复兴时代还可以看到至高神安祖天鹰的造型,但其重要性明显下降,包括在崇拜安祖的古中心拉格什城邦,也有新神兴起。直至公元前第三千纪和第二千纪交界之际,狮头鹰崇拜对象基本上已不再能见到。

接下来的演化表现出两种趋向。

第一是至上老鹰这种对象后来又见于赫梯帝国、波斯帝国等文明,从外观造型看,或许与苏美尔的安祖神有关系,但其信仰意义已然不同。

第二,安祖的形象也发生变化,从鸷鸟转化为带鸷鸟特征的四肢鹰狮,其信仰的内涵也向负面发展。如神话记载,安祖鹰爪撕破天空而造成大洪水;或神话记载安祖偷走生命册,是以需要将其打败并将生命册抢回来。这时有以下几种构图来刻画安祖鹰狮:公元前第三千纪末,其造型为风雨神兽,由人格神尼努尔塔和神母管理它;同时也塑造两位英雄斗安祖。至公元前第二千纪和第一千纪,又塑造人格神射杀安祖鹰狮,其中包括人格神站在翼狮的背上,射杀安祖鹰狮。

人们放弃崇拜安祖天鹰为人与天之间联络者的原因,不仅是因为后人对这套信仰不够知悉,更重要的原因是人格神的兴盛。在这种信仰转变的时代背景下,古老的神禽兽被视为需要克服的伪信仰。因此,后期故事均表达安祖是从巴比伦的马尔杜克,或从阿卡德的阿达德,或从亚述的柏尔手里盗窃了生命册,因此诸神决定斗争并克服安祖。

很多原因影响苏美尔人原有的至高神鹰崇拜的没落,其中包括信仰的内在演化、众多新族群进来与同化、苏美尔城邦之间的政治斗争等。不过在诸多原因中,有一种共同的精神文化趋势,即对“古老”天神(如恩利尔)的崇拜,变得比对“第二代神”以及半神半人性质的英雄崇拜更为次要。英雄既升天亦下地狱,能斗神,且即使天神有命令,也能被英雄否定。如神话故事表达英雄违背至上神恩利尔的规定,伊丝塔神不能阻止英雄等。其中彻底地否定非人形的古老崇拜对象,尤其是天界神禽不再被视为是至高神能的表现,不再崇拜带猛兽特征的生命鸷鸟,将其形象改为带鸷鸟特征的四肢神兽鹰狮,且描绘英雄战胜它们。这种包含鹰翅,部分还包含鹰爪特征的鹰狮造型,实际上已可称之为翼狮,属于翼兽中最重要的一类。因这种观念之演变,虽然两河流域翼兽形象愈来愈多见,但都不具有超越人格神和英雄的能力。

除了狮头鹰安祖被变形为鹰狮之外,新兴的翼兽还包括拉格什古地亚的宁吉什济达神蛇狮鹰这种崇拜形象。这是古地亚文人统治者创造出来的折中组合的新形象。宁吉什济达神一方面象征太阳,夜间如蛇一般在地下,昼时如鹰一般飞于天空;另一方面,如蛇一般管理地下死亡界的地狱之门,又犹如鹰高飞而保佑人间;此外它亦如狮一般保护并征服一切敌对势力。这种专门创造出来的神却没有在两河流域传承,不过其也一样表现出这种共同的趋势:即将猛兽母狮头的鸷鸟老鹰转换成带翼的猛兽狮子,后者虽然有翅膀,但却不刻画其飞翔的状态。

此外,两河流域翼狮形象同时为尼努尔塔和奈尔伽尔双胞胎的化身,前者是吉祥正面之神,后者则是凶猛负面之神。不过,造型为正面的翼狮一般只是搭配人格神,如搭配人格化的尼努尔塔,而不是独立行事的主体;独立行事的翼狮或鹰狮,都用来象征需要克制的混乱。

人格神兴起还引起了神禽神兽的人格化,如在约公元前12世纪的中亚述的滚筒印章上,刻画农神流水,而旁边有鹰头羽人,周围以星星和月牙表现天界(图38)[58]。我们很难厘清农神是代表恩利尔、尼努尔塔还是恩基,不过,是他流出的天水养育了植物。而鹰头羽人,一方面应该是雷神安祖的变体,另一方面应该又包含了源自古埃及的影响,不过在亚述文化中获得了新的意义。亚述艺术常常将造型的羽人称为基路伯(Cherubim),其中包括鹰头基路伯,经常刻画一对基路伯立于生命树的两侧。可是这些鹰头羽人也出现在与古老安祖雷同的构图上,甚至还有制服鹰头羽人的构图。

总之,亚述与巴比伦艺术,一方面从古苏美尔传承,另一方面受古埃及—腓尼基神兽形象的影响,又吸收其他众多族群文化和风格的影响(包括胡里特、赫梯、伊朗、高加索的族群等),并根据集权帝国自身的美感来搭配,创造了一种折中混合的伟大形象,其中包含很多鹰和狮合体的形象,或表现为吉祥神兽,或表现为凶猛怪物。这些西亚上古帝国族群结构复杂,信仰及形象折中混合,并且外观显得比内涵更为重要。

注释:

[1]Joan Aruz and Ronald Wallenfels,Art of the first cities: The Third millennium B.C. from the Mediter-

ranean to the Indus(New York: The Metropolitan Museum of Art; New Haven & London: Yale University Press, 2003), pp.75—76, cat. No.35, fig.28.

[2]Ariane Thomas,La Mésopotamie au Louvre: de Sumer à Babylone(Paris: Somogy éditions d'art, Louvre éditions, 2016), p.113.

[3]Ariane Thomas (dir.), Snoeck Gand (ed.). L'histoire commence en Mésopotamie, cat. exp.(Paris: Musée du Louvre-Lens, 2016), p.134, No.131.

[4]Pittman, H., in collaboration with Aruz, J., Ancient Art in Miniature: Near Eastern Seals from the Collection of Martin and Sarah Cherkasky, p.68, No.60; V. Danrey, Winged Human-Headed Bulls of Nineveh: Genesis of an Iconographic Motif, p.137, fig.7.

[5]Rémy Boucharlat,Susa in Iranian and Oriental Architecture. Jean Perrot; John Curtis (Ed.),The Palace of Darius at Susa: The Great Royal Residence of Achaemenid Persia(London-New York: I.B.Tauris & Co Ltd, 2013), pp.409—433.

[6]André Parrot. Tello,vingt campagnes de fouilles (1877—1933)(Paris:Albin-Michel,1948), pp.177—179,pl.36e.

[7]William Hayes Ward,The seal cylinders of Western Asia, pp.80—85.

[8]Léon Heuzey and Le roi Dounghi a Tello,Revue Archéologique, Troisième Série, T.7 (janvier-juin 1886), pp.193—207; William Hayes Ward,The seal cylinders of Western Asia, pp.27—28.

[9]William Hayes Ward,The seal cylinders of Western Asia, pp.108—122.

[10]Ibid, p.112.

[11]Ibid, pp.30—35.

[12]Joan Aruz and Ronald Wallenfels,Art of the first cities: The Third millennium B.C. from the Mediterranean to the Indus, p.215, cat. No.142.

[13]Edith Porada,in collaboration with Briggs Buchanan, Corpus of Ancient Near Eastern seals in North American collections: The Collection of the Pierpont Morgan Library, p.28.

[14]William Hayes Ward,The seal cylinders of Western Asia, pp.48—49.

[15]Ibid, pp.48—51.

[16]André Parrot,Tello, vingt campagnes de fouilles (1877—1933).pp.113—115, pl.27.

[17]Dominique Collon,Catalogue of the Western Asiatic Seals in the British Museum: Cylinder Seals II: Akkadian, Post Akkadian, Ur III Periods(London: British Museum Press, 1982), No.471.

[18]Mesopotamian Gods & Kings: Mesopotamian Artifacts & Texts, Word Press, 2020, https://www.

mesopotamiangods.com/wp-content/uploads/2020/

08/semi-divine-king-Ninurta-Nannar-Enlil.jpg.

[19]William Hayes Ward,The seal cylinders of Western Asia, p.50.

[20]Prudence Oliver Harper,“The Senmurv. The Metropolitan Museum of Art Bulletin,”New Series, Vol.20, No.3 (Nov., 1961), pp.95-101, fig. 3.

[21]William Hayes Ward,The seal cylinders of Western Asia, pp.48-49.

[22]Edith Porada,R.H.Dyson and C.K.Wilkinson,The Art of Ancient Iran Pre-Islamic Cultures, p.50, fig.27.

[23]Pierre Briant,Susa and Elam in the Achaemenid Empire. Jean Perrot; John Curtis (Ed.),The Palace of Darius at Susa: The Great Royal Residence of Achaemenid Persia(London - New York: I.B.Tauris & Co Ltd, 2013), pp.3-25, pl.8.

[24]Erich Friedrich Schmidt,Persepolis II: Contents of the Treasury and Other Discoveries. Oriental Institute Publications 69(Chicago: University of Chicago Press, 1957), pl.3.

[25]No mi Daucé,“The ornamental bricks.”in The Palace of Darius at Susa: The Great Royal Residence of Achaemenid Persia, ed. Jean Perrot and John Curtis,(London - New York: I.B.Tauris & Co Ltd, 2013), pp.305—320.

[26]Edith Porada,R.H.Dyson and C.K.Wilkinson,The Art of Ancient Iran Pre-Islamic Cultures, pp.41-42, fig.16.

[27]Ibid, p.51, fig.30.

[28]Ernest de Sarzec,Découvertes en Chaldée, vol.I, pp.381—382, vol.II, pl.44, fig.4.

[29]William Hayes Ward,The seal cylinders of Western Asia, pp.128—130.

[30]Léon Heuzey and Le sceau de Goudéa,“Nouvelles recherches sur quelques symboles chaldéens,”Revue d'assyriologie et d'archéologie orientale (RA), Vol.5, No.4 (1902): 129—139.

[31]Joan Aruz and Ronald Wallenfels,Art of the first cities: The Third millennium B.C. from the Mediterranean to the Indus, p.423, fig.107.

[32]Ernest Babelon,Guide illustré au cabinet des médailles et antiques de la Bibliothèque nationale: Les antiques et les objets d'art, pp.244—246 (fig. 109).

[33]Susanne Paulus.“Die babylonischen Kudurru-Inschriften von der kassitischen bis zur frühneu-

babylonischen Zeit: Untersucht unter besonderer Berücksichtigung gesellschafts- und rechtshistorischer Fragestellung,”Alter Orient und Altes Testament, Bd. 51 (AOAT 51). (Münster: Ugarit-Verlag, 2014), NM 2; Jeremy A. Black,Anthony Green and Tessa Rickards (ill.),Gods Demons And Symbols Of Ancient Mesopotamia,An Illustrated Dictionary(London: The British Museum Press, 1992), p.16.

[34]Zoltán Niederreiter,“La sainte offrande de Nergal

-Ēreš à Aššur et Adad en 775.”Une interprétation de l'inscription votive de la masse d'armes ASS 10274 (VA 5929). Revue d'assyriologie et d'archéologie orientale,Vol. 103,(2009):91—110.

[35]Anja Fügert, Die neuassyrische und spätbaby-

lonische Glyptik aus Tall ŠeH Hamad(Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2015), Vol.2, pp.13, 206, kat. No 1.

[36]Black, J.A.,Green, A.,Rickards, T. (ill.),“Gods Demons And Symbols Of Ancient Mesopotamia,”in An Illustrated Dictionary, p.121.

[37]William Hayes Ward,The seal cylinders of Western Asia, pp.48—51.

[38]Edith Porada, in collaboration with Briggs Buchanan,Corpus of Ancient Near Eastern seals in North American collections: The Collection of the Pierpont Morgan Library, p.83; William Hayes Ward,The seal cylinders of Western Asia, pp.202—203; Donald J. Wiseman,Cylinder Seals of Western Asia(London: Batchworth Press, 1959), pl.75.

[39]Edith Porada, in collaboration with Briggs Buchanan,Corpus of Ancient Near Eastern seals in North American collections: The Collection of the Pierpont Morgan Library, p.25.

[40]William Hayes Ward,The seal cylinders of Western Asia, p.27.

[41]Ibid, p.71.

[42]André Parrot. Tello, Vingt campagnes de fouilles (1877—1933), pp.201—203, 265—260, 270—273, fig.43g, 52h., pl.XXX:23.

[43]https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_2012-6003-8.

[44]Edith Porada, in collaboration with Briggs Buchanan,Corpus of Ancient Near Eastern seals in North American collections: The Collection of the Pierpont Morgan Library, p.70.

[45]William Hayes Ward,The seal cylinders of Western Asia, pp.202—203.

[46]Prudence Oliver Harper,The Senmurv, p.98, fig.4.

[47]Austen Henry Layard (ed.),The Second Series of the Monuments of Nineveh: From drawings made on the spot(London: J.Murray, 1853), Pt.V.

[48]Austen Henry Layard (ed.),The Monuments of Nineveh: From drawings made on the spot(London:J.Murray,1853).

[49]Ibid.

[50]Edith Porada, in collaboration with Briggs Buchanan,Corpus of Ancient Near Eastern seals in North American collections: The Collection of the Pierpont Morgan Library, p.68.

[51]Ann R.Farkas,Thou Shalt Have No Other Gods Before Me,Exhibition catalogue(New York: The Jewish Museum,1964), No.19; Austen Henry Layard

(ed.),The Monuments of Nineveh:From drawings made

on the spot(London:J.Murray,1853); Nicolà Marchetti,“Les programmes publics de communi-

cation visuelle à Karkemish entre la fin du 11 millénaire et le début du 1er millénaire avant J-C,”in Royaumes oubliés: de l'empire hittite aux Araméens, exh. cat. ed.Vincent Blanchard(Paris: Lienart,2019), pp.155—180.

[52]Louis Delaporte,Catalogue des Cylindres: cachets et pierres gravées de style oriental,Musée du Louvre,II Acquisitions, A.985.

[53]Metropolitan Museum of Art,“Departmental Accessions: Ancient Near East,”Annual Report of the Trustees of the Metropolitan Museum of Art, No.130 (Jul. 1,1999—Jun. 30, 2000), p.9.

[54]Serdar Yalcin,“A Case Study of Cultural Interaction in the Eastern Mediterranean during the Late Bronze Age: Adaptation of the Winged Sun Disc by the Hittites,”in Intercultural Contacts Inthe Ancient Mediterranean,ed. Kim Duistermaat and Ilona Regulski,Proceedings of the International Conference at the Netherlands-Flemish Institute in Cairo,25th to 29th October 2008,Orientalia Lovaniensia Analecta, Vol.202. Leuven–Paris–Walpole, Ma: Uitgeverij Peeters en Departement Oosterse Studies, 2011, pp.521—535.

[55]Anja Fügert,Die neuassyrische und spätbaby-

lonische Glyptik aus Tall ŠeH Hamad, p.34, kat. No. 44.

[56]E. Denison Ross (ed.),Persian Art(London: Luzac and Ko, 1930), pl.2.

[57]Nicole Chevalier,“The Discoverers of the Palace of Susa. ”in The Palace of Darius at Susa: The Great Royal Residence of Achaemenid Persia,ed. Jean Perrot and John Curtis(London-New York: I.B.Tauris & Co Ltd, 2013), pp.53—66.

[58]Ann R.Farkas,Thou Shalt Have No Other Gods Before Me,Exhibition catalogue(New York: The Jewish Museum, 1964), No.19.

(郭静云,南京大学全球人文研究院长聘教授,博士生导师。郭立新,中山大学历史人类学研究中心及人类学系教授、博士生导师,中山大学古代文明研究中心主任。)