马秀英 | 清代后期吐鲁番的劳动力市场

马秀英,中山大学历史人类学研究中心暨历史学系博士后、助理研究员。

原文载于《清史研究》2024年6期,注释从略。

一、引言

20世纪以来,随着契约文书的陆续出版、地方档案的逐渐开放、账簿资料的批量发现,学者对于传统民间市场的研究,开始进入“市场经济”的领域。在商品市场、土地市场、资本市场等诸多领域中,市场都成为资源配置的核心机制。

传统经济中劳动力市场是最重要的生产要素市场。早期的研究者讨论雇佣关系、雇工身份地位等,并以此界定传统中国的社会性质及发展阶段。也有一些研究者注意到劳动力市场的发育和形成,对市场规模、劳动力流动及工资等作出初步讨论。

最近的研究者则更注重劳动力的市场逻辑,他们对清代松江华娄、山东、北京、浙江石仓等地区不同工种的工资水平及相关问题予以深入讨论。彭凯翔重点论述了北京通货膨胀形态、商品和劳动力的市场化以及实际工资的趋势,证明了价格机制在市场经济中起着核心作用。蒋勤等分析清代浙江石仓乡村的雇工结构、工资真实水平及其支付方式,揭示地方性劳动力市场的结构和特点。这些研究揭示了以市场调节为主的劳动力市场经济的发展。

不过,上述结论,主要以华北及东中部地区的研究经验而得出。然而,传统中国边疆地区地域广大,经济发展的形态复杂多样,不平衡性非常显著。本文旨在回答,边疆地区的劳动力市场是否有“市场经济”,抑或有不同的发展逻辑?

近年来公开出版的《清代新疆档案选辑》收录了清代后期吐鲁番直隶厅档案58 000余件,时间自光绪元年(1875)至宣统三年(1911),这批文书分六房编印,其中户、礼、刑、工四科档案中有大量的雇工诉讼案例和官府雇工清册,记载了雇主、雇工的姓名、籍贯、年龄、工价、工期等重要参数,还有双方义务、责任、矛盾冲突和调解人的禀状、地方官的判词等。这些案例,可展现劳动力市场鲜活生动、丰富有趣的细节。

借助这批资料,本文在吸收前人研究成果的基础上,力图从案例和数据入手,展开劳动力市场结构、工资水平、雇工身份等三方面的研究。本文将证明清后期吐鲁番劳动力市场的“市场经济”的属性。

开始讨论前,对一些参数进行说明。

(1)原粮与成品粮。小麦经加工脱去皮壳磨成面粉为成品粮。据吐鲁番碾米磨面章程,每京斗小麦1石(130.5斤)、高粱1石(128斤),各磨面108斤。小麦、高粱的出粉率为82.76%(108/130.5)与84.37%(108/128)。

(2)雇工的口粮。文件1中坎井工人日支麦面2斤。官府清册中地方雇员日支麦面1斤。本文以人均日支麦面1斤或小麦1.21斤(1/0.82) 为准。

(3)净工价与总工价。工银中不含饭食银则称净工价,工银中含饭食银则称总工价。

(4)银钱比价。红钱银1两折湘平银0.91两,湘平银1两折库平银0.96两。

(5)小麦与高粱的价格、单位换算。数据来源《清代吐鲁番的小麦与高粱的价格》。

本文分为四个部分展开:其一,民间雇工的类型;其二,地方政府的雇员;其三,工资水平;其四,雇工的多种身份。

二、民间雇工的类型

清代吐鲁番的民间雇工主要集聚于农牧业、商业、手工业、服务业等行业,各行业雇工还可再加细分,如农牧业雇工可分为农事活动雇工、农业管理雇工、坎井雇工、牧业雇工等四大类,商业雇工包括商号伙计、管钱工、衣工、赶车工等,其他详见下文之讨论。

(一)农牧业雇工

农事活动雇工负责土地的播种、培育、施肥、浇水、收割或葡萄墩的刨挖、掩埋等工作。详见案例1《光绪二十九年刘子春控沙及提案》。刘子春在东坎尔种地为生,是年正月,沙及提前来议做长工,“满年工价银24两,吃食高粱2石4斗”,则每月净工价2两(24/12),吃食高粱0.2石(2.4/12) ,每石值银1.13两,月总工价2.23两(2+0.2×1.13)。

农业管理雇工主要从事农业生产的管理、经营等活动。详见案例2《光绪年间张茂林控赵养志案》。光绪某年赵养志赴哈密做生意,雇同乡张茂林经管坎地庄稼,负责采收和出售秋粮与棉花、照看门户粮食坎井等项,工期9个月,总工银45两,月净工价5两(45/9) 。与本案类似,光绪十年景成玉有坎井、大河地各业,雇请刘生春收地租,月净工价4两。

坎井雇工(简称“坎工”)负责坎儿井的挖掘、清淤、掏挖、延伸等工作。详见文件1《光绪七年吐鲁番厅雇募坎井工匠事》,工头与散匠的日工银分别为0.2两、0.16两,日麦面为2斤,月麦面60斤(2×30),值银0.73两(60/0.82×0.01)。由此,工头与坎工的月净工价分别为6两(0.2×30)、4.8两(0.16×30),月总工价分别为6.73两(6+0.73)、5.53两(4.8+0.73)。

光绪中期坎工的工资,详见案例3《光绪二十一年高文科案》所附花单一纸:光绪十九年六月二十三日起至九月止,掏挖坎井共95天,每天用工12个,共合工1140个,每工每天银0.12两,工银共136.8两(1140×0.12)。坎工月净工价为3.6两(0.12×30)。

放牧工专为雇主牧放牲畜。详见案例4《光绪二十四年王宝山控赵光裕案》。光绪二十四年张武英举荐王宝山给赵光裕做工牧羊,年身工银32两,月净工价2.67两(32/12)。总之,放牧工多为本地人,熟悉当地自然环境,更能胜任牲畜的饲养与保护。

(二)商业雇工

商号伙计承担站柜台,招揽顾客,码放货物,送货等。详见案例5《光绪年间王平控柴耀玉案》。王平“住”柴耀玉号内为伙计,月净工价3两,工期12个月22天,共合银38.2两[(12+22/30) ×3]。

管钱工实为会计,负责商号的银钱账项。详见案例6《光绪年间德雨当控席盛时案》。光绪三十二年席盛时入德雨当铺,经管银钱账项,月净工价6两。

衣工是裁缝,在衣铺中佣工做活。详见案例7《光绪二十三年萧厚菴控张万顺案》。光绪二十一年萧厚菴在张万顺的成衣铺帮工,月净工价7两。萧姓因被骗工银而状告张万顺。

赶车工专门承揽运输货物或客运工作。详见案例8《光绪二十一年李会控丁得云案》。光绪二十一年李会雇青州的丁得云佣工吆车,同中李元直等面立约据,满年工银30两,月净工价2.5两(30/12),冬夏衣二套,交全车一辆,揽拉客货。

讨账工专替雇主收讨外账。详见案例9《光绪年间仁义木八海控潘福仁案》。光绪十六年至十八年,仁义木八海替潘福仁讨外账,月工银1.5两,共2年,总工银36两。此工银并未包含饭食、骑马、草料等费用。

(三)手工业与服务业雇工

手工业雇工以弹花工、挖炭工为例。弹花工是加工棉被为主的职业。详见案例10《光绪三十二年新城永盛生的禀文》。永盛生有8名工匠,年年春夏使银,秋冬弹花,是年共用银200余两,弹花匠的月净工价约4.17两(200/6/8),因春夏支取秋冬工资,实际工资还需计入利息。本案因乡约唤邀号内工匠去织纺局做工,而定卖与内地商人花包即将到期,该号恳请留一半工匠以资通融。

挖炭工是在煤窖从事挖炭的职业。详见案例11《光绪年间尕以提控纪老大案》。尕以提与纪老大合伙在呵呵雅尔山挖炭窖。光绪二十四年雇工6名,6个月,费银169两,每名月净工价4.7两(169/6/6);光绪二十五年雇工5名,5个月,费银120两,每名月净工价4.8两(120/5/5)。

服务业雇工以经理家事和家内苦工为例。经理家事是指照顾病人、料理家事的雇工。详见案例12《光绪十四年翟长发控常德光案》。光绪十三年常德光在牙木什村生理,身得疾病乏人经理,雇翟长发讨账并侍药汤,月净工价3两,工期6个月,总工银18两。

家内苦工是指干家活的雇工。详见案例13《光绪年间拜海拉染控阿哈买提案》。光绪年间于素甫在三乡约家中受苦,年工银30两,月净工价2.5两(30/12) 。

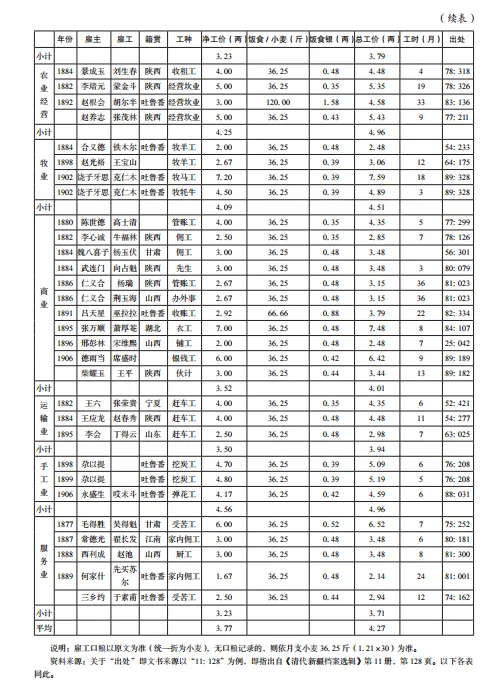

至此,光绪年间13个雇工案例,并增补23例,共36例,整理为表1。

观察表1,可小结如下:

其一,本地雇工集聚于农牧业、手工业、服务业中,内地雇工集聚于农业经营、商业、运输业中。内地主雇以同乡关系较为常见,这其中可能隐含更多的信用、保险与激励。其二,所有行业的平均月净工价为3.77两、月总工价为4.27两。同业工资水平虽大体相当,但仍有差距,如农业经营工的工资明显高于农业活动工。其三,工资的计价方式。有年、月、日进行核算的计时工资,月薪最多、年薪次之,还有少许计件工资。总体,短工多于长工,由于劳动强度和雇佣期的差异,短工的工资亦高于长工。

三、地方政府的雇员

清代吐鲁番如义学、义仓、牛痘局、官钱局、巡警局、驿站等政府机构中雇员聚集,现分别讨论如下。

(一)义学与义仓雇员

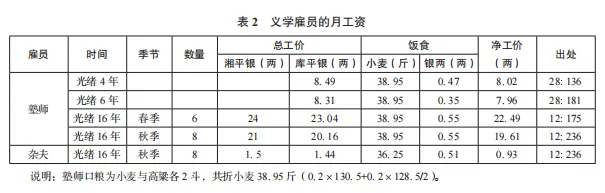

关于义学雇员。义学是清代基层启蒙教育机构。光绪六年(1880)左宗棠声称,新疆戡定已久,汉、回彼此扞格不入,官民隔阂,政令难施,要求全疆各地分建义塾,令回童读书识字,通晓语言。光绪十年吐鲁番的义学已增至8所。义学雇员的工资,详见表2。

据表2,光绪四年至十六年,塾师的月总工价从8.49两上涨至20.16两。此次薪水上涨,实因地方官为督饬塾师勤加教读学童,严考功课,而加给脩金,以示鼓励。此后,直至光绪末年塾师薪水并无大幅变化。

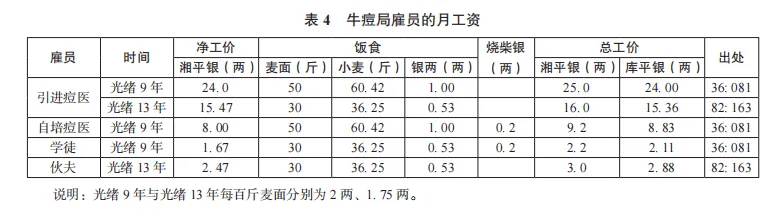

关于义仓雇员。义仓由家资殷实的富户捐办粮石,以借贷仓谷、收取息谷来维护其运转。地方官积极推动义仓建设,酌定章程,筹捐粮石等。光绪十年吐鲁番老城与新城的汉民、回民义仓建立,光绪三十四年吐鲁番地区有汉、回义仓4处,缠民义仓18处,共22处。

书识经管仓谷的收发账目,斗级专司义仓米谷出入之量斗,仓夫主管仓房、务场、局院等。义仓雇员的工资,以新城回民仓与老城汉民仓为例,详见表3。

据表3,义仓雇员中书识的工资最高,仓夫、斗级、看仓夫的工资依次降低,光绪年间义仓各雇员的薪水并无大幅变化。

(二)牛痘局与官钱局雇员

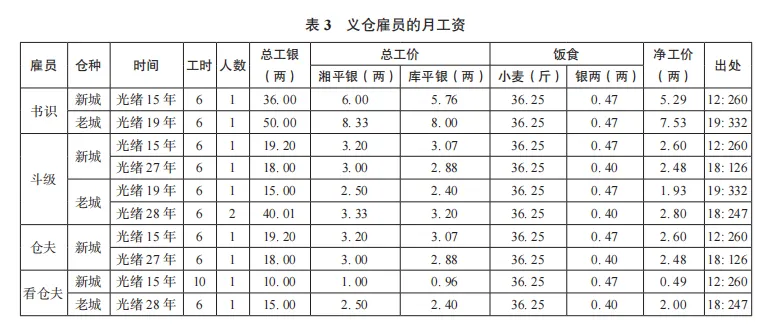

关于牛痘局雇员。光绪七年地方政府为接种牛痘以防治天花,设立牛痘局。牛痘局雇员的工资,详见表4。

据表4,可作以下几点分析:

其一,引进的内地痘医工资最高。光绪九年痘医的月总工价为24两,每名还配油烛、纸张、笔墨银,光绪十三年月总工价降至15.36两,还裁撤了“食粮油烛等项”。此次缩减薪水与“牛痘局收支银钱实在不敷”有关。此后工资基本保持不变。

其二,自培痘医是由本局培养出的痘医,月总工价为8.83两。若痘医教成点痘学徒一名,地方官谢给银40两。总之,自培痘医比引进痘医的薪粮要低一半,以节糜费。

其三,学徒和伙夫的月总工价分别为2.11两、2.88两。

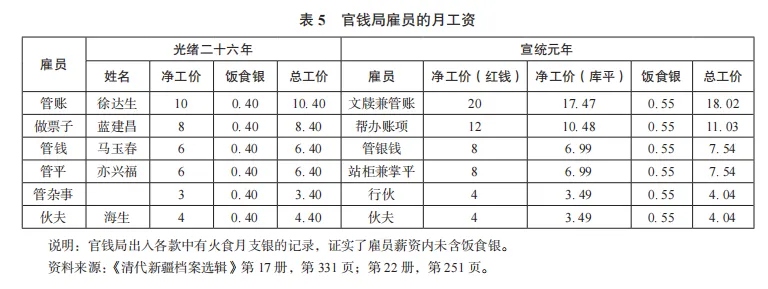

关于官钱局雇员。官钱局主要是刊印钱票、兑换银钱、放款取息、存款付息的金融机构。光绪二十六年七月富商亦金忠承领官本银5000两作为本金,筹设官钱局,地址定于吐鲁番新城内。官钱局雇员的工资,详见表5。

据表5,官钱局中管账工资最高,其余做票子、管钱、管平等工资依次降低,这一工资水平直至宣统三年(1911)十月官钱局改设兴值银行前,都未有大幅变动。

(三)巡警局与驿站雇员

关于巡警局雇员。因新疆辖境辽阔,不敷分布,议设巡警兵以资防御。光绪二十九年吐鲁番厅筹办巡警局,巡弁管巡目、巡兵查街、查夜、差操,巡记管词讼、款目、文卷等。

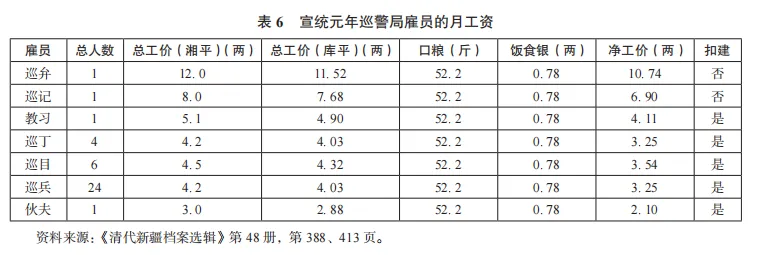

关于巡警口粮。据宣统元年食粮新章,吐鲁番厅向募巡警兵时,每名月支京斗小麦1石,现定为小麦0.4石,值银0.78(0.4×130.5×0.015)。巡警局雇员的月工资,详见表6。

据表6巡弁、巡记工资最高,教习、巡目、巡丁、巡兵的工资依次降低,伙夫工资最低。

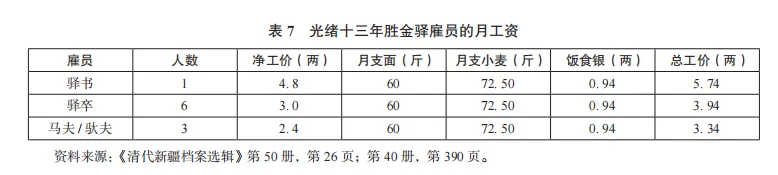

关于驿站雇员。驿站是供传递情报和朝廷官员途中食宿、换马、休息的场所。光绪十一年吐鲁番已建胜金驿等12驿,共设驿书12名、马夫73名、驿马146匹。驿站雇员的月工资,以胜金驿为例,详见表7。

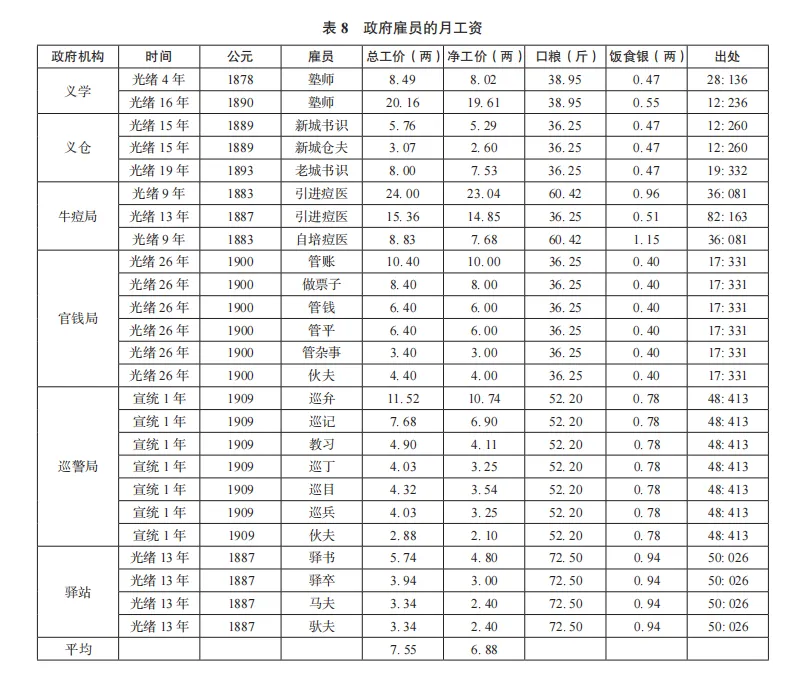

据表7,驿书工资最高,其余驿卒、马夫与驮夫工资依次降低。总体,各驿站雇员的工资水平相差不大,不同季节因驿路繁忙程度不同,工资稍有区别。至此,将本节所有政府雇员工资,整合为表8。

观察表8,吐鲁番政府机构中受教育程度较高和技术要求较高者(如痘医、塾师)的工资和薪食,明显高于受教育较低或未受教育的雇员。

四、工资水平

本节讨论吐鲁番的工资水平,这是认识吐鲁番劳动力市场的关键。

(一)工资结构

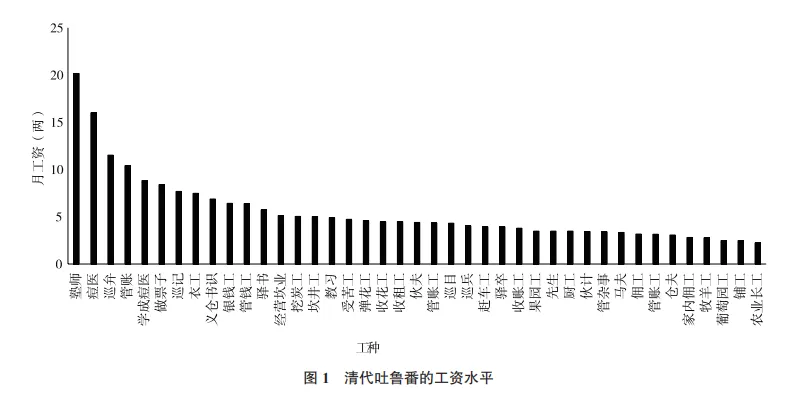

将表1与表8数据,制如图1。

据表1、表8、图1,值得讨论的问题有以下几点:其一,市场工资水平。1877—1906年,雇工月总工价的均值为4.27两,最高为牧马工7.59两、最低为家内佣工2.14两;1878—1909年,政府雇员月总工价的均值为7.55两,最高为塾师20.16两、最低为巡警局伙夫2.88两。

其二,工资等级结构。高级雇工如痘医、塾师等,对教育和专业技能的要求最高,属于稀缺人才,工资最高;中级雇工如伙计、矿工、坎工等,有一定技能和体力要求,工资较高;普通雇工如农业工、伙夫等,人数最多,规模最大,工资较低。由此,影响工价的核心是知识和技能的竞争,表明了社会阶层差别与收入有直接关系。

其三,雇佣劳动特点。内地雇工在技术和教育等方面占据优势,他们主要从事中、高级职业,普通雇工以本地人为主。由此,内地雇工是本地市场产生的需求决定的。此外,本地坎工规模最大,表明了就业特点亦由本地人口技术条件决定。

其四,雇工的流动性。外地雇工涌入本地市场。本地工亦流入周边地区佣工,如“临城及七克台各户民等十户之家,约有七户前赴山北奇古地方经营佣工”。官府所称“尔缠民内每年赴南北路一带,觅工受苦者,不下千余人”。由此,劳动力的自由流动也是完全竞争市场存在的必要条件。

(二)实际工资

实际工资是指货币工资实际能购买的生活资料和服务数量,这是衡量吐鲁番工资水平高低的关键。开始讨论前,先确定实际工资的指标和参数。

其一,货币工资可购买的面粉量。“回人以面为常食”,面食为吐鲁番人碳水化合物的主要来源。

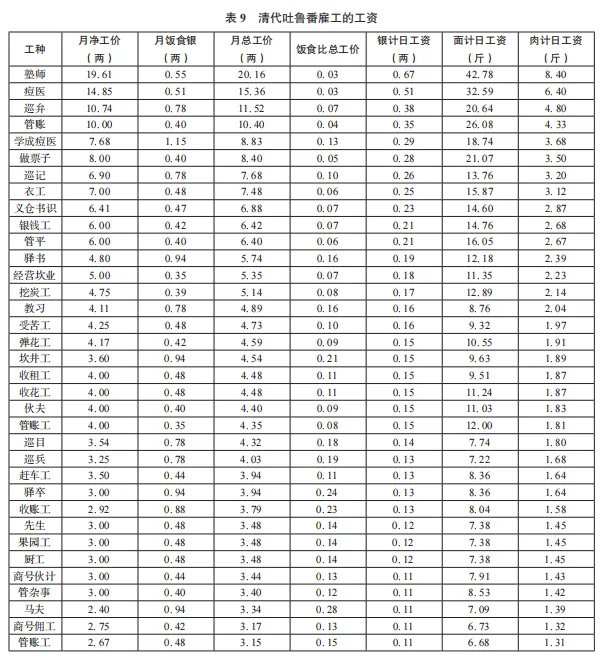

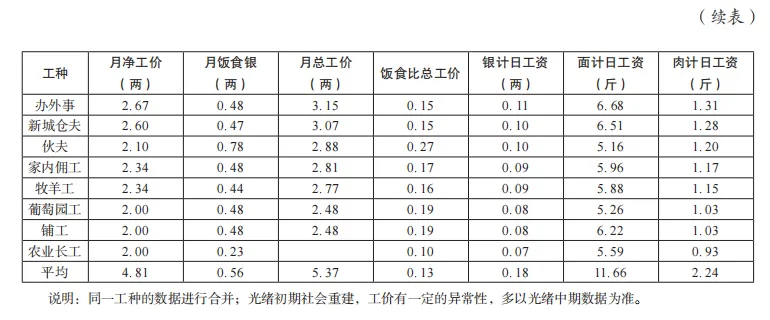

其二,货币工资可购买的羊肉量。“吐属地方惟牧羊大宗”,羊肉为吐鲁番人动物蛋白的主要来源。需说明的是,光绪十年两城汉回商约等公禀称,羊屠每斤定价银0.08两,直至光绪末期肉价未有大幅变动。故羊肉价,依此为准。吐鲁番雇工的工资,据表1、表8数据,整理为表9。

观察表9,可讨论以下两点:其一,吐鲁番工食占总工价比重,最低为3%,最高为28%,平均为13%。乾隆末年闽浙苏地区木工的日工价包食140文,不包为200文,工食占总工价30%(60/200);1820年华亭—娄县地区(下文简称华娄)农业短工的日工价50文,小菜、烟酒、米、肉共值钱150文,工食占总工价75%(150/200);1862—1876年北京雇工的工食与净工资比为100%。由此,吐鲁番工食工价比重均低于华北与东南地区,说明当地雇工的工资水平相对较高。

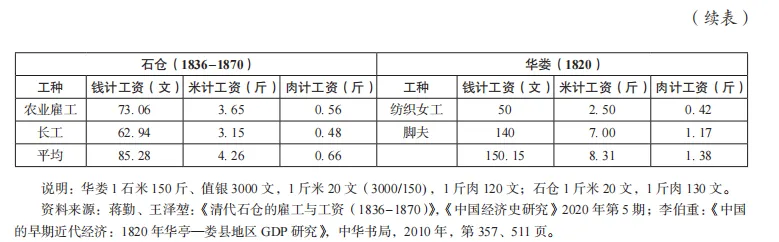

其二,吐鲁番工资最高为塾师(面42.78斤、肉8.4斤),最低为农业长工(面5.59斤、肉0.93斤)。那么,吐鲁番的工资水平如何?结合表10石仓、华娄的工价数据,再作深入讨论。

观察表9、表10,显然三地工价数据有时间差异,最早为1820年的华娄,其次为1836—1870年的石仓,最后为1877—1909年的吐鲁番。因工价的粘性特征,这样的比较亦具有可行性。再讨论以下三点:

其一,平均日工资。吐鲁番为面11.66斤、肉2.24斤,华娄为米8.31斤、肉1.38斤,石仓为米4.26斤、肉0.66斤。由此,吐鲁番的平均工资高于石仓、华娄。

其二,同工同价。此选3个工种,如农业长工的工资,华娄(米7.5斤)高于吐鲁番(面5.59斤),最低为石仓(米3.65斤);塾师的工资,吐鲁番(面42.78斤)高于华娄(米19.5斤);弹花工的工资,吐鲁番(面10.55斤)高于石仓(米4.62斤)。由此,吐鲁番普通雇工的工资低于华娄,其他中、高级雇工的工资似乎高于石仓、华娄。

其三,女工工价。前文讨论基本为男性雇工。关于女工,如光绪二十一年刘木匠妻子身患痼瘴疾病,由邢王氏照拂起居生活,月工银3两,日工资为面6.9斤(3/30/0.012×82.76%)。清末本地女工日工资包饭为0.065两左右,约折面4.48斤(0.065/0.012×82.76%)。华娄纺织女工的日工资为米2.5斤。由此,吐鲁番女工的工价也可能高于华娄。

此外,值得注意的是,实际工价的指标,小麦与羊肉的蛋白质含量高于大米和猪肉。

至此,清代吐鲁番的工资水平高于石仓和华娄,下文将作细论。华娄的工价高于石仓的原因:华娄为商业化过高的市场,石仓为乡村初级市场,即不同规模的市场,工价并不相同。

(三)工价、物价与利率

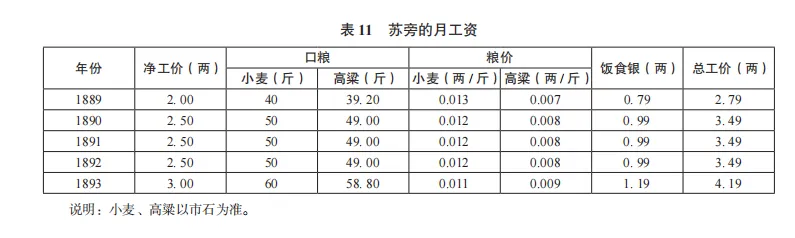

接下来,重点讨论工价、物价、利率之间的关系。关于工价与物价。以案例14《光绪十九年苏旁控王万泰案》为例,苏旁在新城王万泰的商号内佣工收花,其工资水平详见表11。

据表11,1889—1893年,苏旁的净工价从2两升至3两、涨幅为50%[(3-2)/2],饭食银从0.79两增至1.19两、涨幅为50.63%[(1.19-0.79)/0.79],总工价从2.79两升至4.19两、涨幅为50%[(4.19-2.79)/2.79]。同时,小麦价降低15.38%[(0.013-0.011)/0.013]、高粱价提升了28.57%[(0.009-0.007)/0.007]。可见,工价与物价相随变动。

案例14刻画了苏旁工价追赶粮价的动态过程,其收入并未被上涨的物价所吞食,物价上涨,工价上涨,则雇工的工资购买力才不会下降。反之,工价滞后,雇工收入低、支出大,则受涨价的影响更严重。然而,仅凭这一例的数据测度分析是不够的,还需大样本量的验证。

关于工价与利率。据文件2《光绪二十二年贺维瀚申请开设当铺呈文》,客民贺维瀚声称,边庭伙食、房租以及店伙工银,逾关中数倍,且吐城一切动用比省会昂贵,故向官府申请开设典当铺的月利率为6%,官府“因地权宜”而予以批准。贺姓说辞的逻辑是高涨的物价和工价都会拉升当铺的经营成本,从而推高金融机构的利率。工价是否为高成本,还取决于“劳动生产率”影响,因此数据缺失,无法测量工价对利率的影响程度。

至此,可小结如下:其一,影响工价的核心因素是知识与技能的竞争,反映了工价高低取决于劳动力的价值;其二,因教育与技术的差异,本地人多为普通雇工,外地人多为中级、高级雇工,体现了不同劳动力是市场选择的结果;其三,吐鲁番雇工的工资大多高于东部地区;其四,吐鲁番工价与物价的关系问题,还需付诸定量研究,进行更严格的检验和讨论。

五、雇工的多种身份

长期以来,学者们对雇工身份的讨论充满争议。早期研究者将主雇关系视为超经济强制关系,雇工受雇主的剥削和压迫,完全丧失人身自由。如刘克祥指出,甲午战争后的广西、云南、贵州等地封建性的雇佣劳动仍相当普遍。

另外,黄宗智肯定了清代华北地区农村雇佣劳动力的发展,但他的讨论置于“农业内卷化”与“阶级分化”趋势下的贫农经济中,所以雇工更容易陷入贫困陷阱。他指出直至20世纪30年代的雇佣劳动才豁除了礼俗细节,变成纯经济性的关系。

此外,法史学者从“雇工人”条例演变等证实了明清农业雇工的法律地位提升,实际雇佣中主雇双方的地位趋于平等,农业雇工的身份趋于自由。

近年来学者已认识到主雇关系的市场逻辑。因材料限制,未展开雇工身份的讨论。前节工资水平的讨论,已证实了超经济手段的效应是较弱的。本节立意解读诉讼案例中雇工行为的实践逻辑,揭示雇工的多种身份,抽离出背后的社会机制,从而推进相关认识。

(一)雇工兼股东人

案例15为《光绪十六年荆玉海控郭应昌案》。陕西籍的郭应昌在汉墩开设仁义合号。光绪十六年荆玉海的诉状中,先论证其雇工人与股东人的身份,具体如下:

其一,关于雇工人。光绪七年荆姓入郭掌柜的号内为雇工,光绪十年出号,工期3年。因荆姓谨慎生意,郭掌柜又令荆姓于光绪十一年九月入号为事,年工银32两。

其二,关于股东人。光绪十二年郭掌柜回家前,央人托荆姓承当号事,生意作2股,郭掌柜以地亩、价银、外账等作成本银2000两为银股一俸,荆姓顶身股一俸,日后若生意发利,按两股均分,3年为期。显然为晋商的“顶身股制”。

接下来,荆姓陈述经营期内生意发利的情形。所以,账期结束后,他开始追要身股的分红银。官府批示,需账簿、中人等证据。

同年五月,郭应昌提交诉状声称,荆玉海原为号内雇工,月工银2.5两。郭姓回家时令荆姓管地上之事,年工资加银2两,共32两,并无身股约定。此后,荆姓仍反复呈词,证明身工兼身股的身份,持续索要股权收益。本案经地方头目调解、地方官堂断,令郭姓帮给荆姓银两或地亩,以维持生存。

至此,案例15的雇工荆玉海,向雇主追索身股的分红银。可见,吐鲁番实行顶身股的商号中,若雇工表现出色,可用劳力顶取股份,参与商号的经营、管理和分红。这不仅证实了雇工有晋升权益,也反映了商号人事管理制度的发展。

(二)雇工兼投资人

案例16为《光绪十六年杨瑞控郭应昌案》。光绪十六年杨瑞诉状中,论证其债务人与投资人的身份,具体如下:

其一,关于债务人。光绪十年杨瑞借郭应昌银40两,月利率5%,同年九月十六日杨瑞入郭应昌的号内为雇工,年身工银40两,以借银抵工资算,是年给清利银。光绪十一年,银两止息,工银以抵本银,杨瑞完成债务清偿。

其二,关于投资人。杨瑞不仅在号内寄存棉花、烟土、小麦等商品,而且将自置水磨售银80两以清偿商号债务,“此银与号内借下三分行息”。这样,雇工杨瑞,既是商品投资商,又是债权投资商。

杨瑞又详细交待了郭掌柜所欠银两总数,详见下文:

其一,总工价。光绪十年九月十六日杨瑞入号,月工银3两,从十一年正月起至十五年十二月底止,年工银40两,共计5年4个月,总工银212两(4×3+5×40)。杨瑞支使银160两,仍欠工银52两(212-160)。

其二,总投资。杨瑞以业产垫银80两,棉花460斤(每百斤6.5两)值银29.9两,二项共109.9两(80+29.9),月息3%,共欠本利银220余两。

由此,郭掌柜欠杨姓工银与借银共270余两。此仅为杨姓一面之词,若计入佣工偿债的银两,实际债务纠葛更为复杂。

同年三月郭应昌提交诉状,证实杨瑞在号内佣工管账,月工银2.5两,年工银补2两,共32两。因郭姓回籍,杨瑞与荆玉海假造同伙簿据。光绪十四年郭姓回汉墩时,杨瑞推拖不算生意账项,反将郭姓控至官府。

本案经汉墩众商揽劝说合,令郭应昌念杨瑞年老,又为同里老乡,除支使工资外,再帮给银100两,令杨瑞回乡,正式解除双方的主雇和债务关系。此后纠葛,再不赘述。

至此,案例16的杨瑞,从郭应昌的债务人转变为雇工人、债权人和投资人。他据市场的行情,进行资金、商品的投放和使用、筹措和安排,这揭示了市场中雇工的不同身份——是经济人理性选择的结果。

案例17为《光绪年间宋维熙控邢彭林案》。光绪二十二年邢彭林雇宋维熙为伙计,月工资2两,至十一月出号,净欠工资14两,每两月利3%,约至期,本利清还。光绪二十三年秋后,宋姓讨回15两的银帖。此后宋姓持续讨要利银。本案雇主所欠工价,依同期市场利率计付,并以银帖即票据的形式进行清偿。

案例18为《光绪十一年李荩臣控哈的尔案》。四川籍的李荩臣在煤窖沟开窖口,光绪八年哈的尔父子向其借银,约定“伊父子为工归还”,“好好为工,以后归还,亦不要利”。本案是“佣工偿债”的典型案例。

(三)雇工兼保人

案例19为《光绪五年罗於海控谢老华案》。光绪四年罗於海在晋兴魁号内佣工,因谢老华买号内货物,又无现银,又与罗姓相识,令罗姓“从中作保,其货银现卖现交,不得拖欠”。因谢老华未按期还货款,该掌柜迭扣罗姓的工银作为赔垫,遂使罗姓状告谢姓以追偿货银。可见,罗於海为商号与谢姓货品交易的担保人,承担了债务的连带清偿责任。本案揭示雇工可自由行使个人担保权利,这也是雇工经济地位、社会地位的体现。

至此,可小结如下:

其一,本节所有案例,展示了雇工兼债务人、股权人、投资人、担保人等多种身份,带来了多样的经济行为,使雇工的收入与股权、商品、货币、资本等盈利收入等交织于一起,并以同期市场利率来约定利息,证实了主雇关系的本质是经济关系。

其二,“佣工偿债”是吐鲁番市场中常见的现象。刘克祥指出债务劳动在浙江、山东峄县、江苏萧县、安徽宿县等地普遍存在。可见,传统中国佣工偿债的现象更为普遍。实因人力资本收益的相对稳定,可化解金融市场的风险。

其三,本文的诉讼案例都是雇工参与司法实践,通过法律来保护自身合法权利等,与当时的其他诉讼当事人,在“法律自由”“主体平等”上,并无区别,这亦说明司法场域内的雇工是“独立自由人”。

六、讨论与结论

在结束全部的叙述之后,我们需要对清代吐鲁番劳动力市场的特征予以解释与概括,给出本文最后的结论。

(一)劳动力市场的高工价

在清代吐鲁番地区,存在一个高低有序、差别明显的工资等级序列。从名义工资、实际工资等指标来看,吐鲁番的工资水平高于东部的华娄、石仓等地区。吐鲁番的高工价,主要受劳动力的供求关系、交易成本、违约风险的影响。吐鲁番属于新开发区,市场高速发展,用工缺口大,尤其是知识性、技术性雇工的需求大于供给。

西部地区地形复杂,路途遥远,交通困难,内地雇工付出的交通费用等迁移成本和交易成本较高。西部地区是多民族和多移民的聚居区,族群关系复杂,所潜藏的各种矛盾和冲突加大了雇工面临的风险。这都使雇工合约的执行成本高,成为吐鲁番高工资的重要成因。

以弹花工为例,清代吐鲁番棉花市场处于上升期,对弹花工的需求增加,技术溢价不断上升,从而工资较高。如案例10永盛生的弹花工被地方官邀唤去纺织局做工,证实了本地弹花工的稀缺。同时期,江南棉花市场发展成熟,技术扩散快,弹花工并不稀缺。这意味着高工价并不总代表高生产率。

换言之,吐鲁番的市场要吸引和留住人才,则需要支付高于东部的工资水平,才能增加外地雇工迁入意愿和减少流出的可能性,这与市场经济的“效率工资”有暗合之处。

(二)竞争有序的市场秩序

清代吐鲁番的工种丰富多样。劳动力的价值与市场供求关系决定了工价的高低,工价与物价之间的联动关系,反映了劳动力市场的有序竞争。同时,主雇双方的交易遵循市场的原则和秩序,如订立雇佣契约、债务计息依市场利率。此外,商号账簿中对雇工工资的支取都有精细记录。这亦证实了主雇关系的本质是经济关系。

从吐鲁番工资纠纷的裁定来看,地方政府常常委派乡约、会首等,通过查核契据、账簿等文书证据,精准清算工资,并设法调解归还等。从这个意义看,地方政府、地方头目等都是劳动力市场机制得以实现的关键角色。

地方政府积极维护市场化的秩序。光绪十四年地方官对南山矿工的工资,依市场物价、工价水平等进行调整。光绪二十六年地方官批示官钱局的出入,“一切概令照依市面公平交易”。此外,坎井雇工做工风险高,地方官介入和制定保护坎工权益的条例,建立人身伤害赔偿制度。可见,地方政府参与市场的规范和监督,市场竞争才能有序展开。至此,吐鲁番的劳动力市场、借贷市场等,与全国各地的市场一样,都是“政府调节的市场经济”。

(三)移民与劳动力市场

18世纪以后,随着内地人口压力的加大,边疆经济的发展,大量内地移民以雇工的方式在边疆谋生。清代吐鲁番的劳动力市场亦随内地雇工的移入而兴盛起来的。

吐鲁番聚集大量内地雇工的根因——本地市场的“高工价”。马德斌称:“东北地区和人烟稀少的西北边境新疆的日工资是最高的”,所言不虚。黄冕堂指出“通乾嘉道三朝”东北地区的工价自始至终都是很高的。可见,吐鲁番市场呈现的特征,可能随着新材料的发掘,将来在其他边疆地区或许亦会出现。

清代吐鲁番的中、高级雇工,多为内地移民,如痘医欧阳辅卿将牛痘技术传授给本地学徒马自俊,湖北籍萧厚菴在成衣铺做衣工,等等。可见,内地雇工将新的生产力、新的技术、新的思想带入边疆,为开发边疆做出了重要贡献。

此外,普通雇工以本地人为主,因市场对高级雇工的需求上升,增加了不同雇工的技能溢价。若溢价过大,则加剧收入不平等,带来贫富分化,更容易影响民族关系。所以,本地人只有通过教育和技能的培育,才能跨越职业门槛,增加收入,稀释技能溢价的影响。

(四)简短的结论

清代吐鲁番的工价成因和工资级别,是由劳动力价值、市场供求关系、交易成本及风险等多种因素决定的。雇工的多种身份,金融市场向劳动力市场的渗透,看似纷繁复杂,反而体现了市场的有序性,这也是市场经济的活力之所在。这一切,不仅构成吐鲁番劳动力市场的特征,也可能构成传统时代劳动力市场的基本特征。

总之,清代后期吐鲁番的金融、土地、劳动力等市场,都具有“市场经济”的属性,这也为我们正确理解传统中国的地域市场经济,提供了新的视角。