让中山大学南粤古驿道文化研究中心 成为古道学研究和岭南文化传播的高地

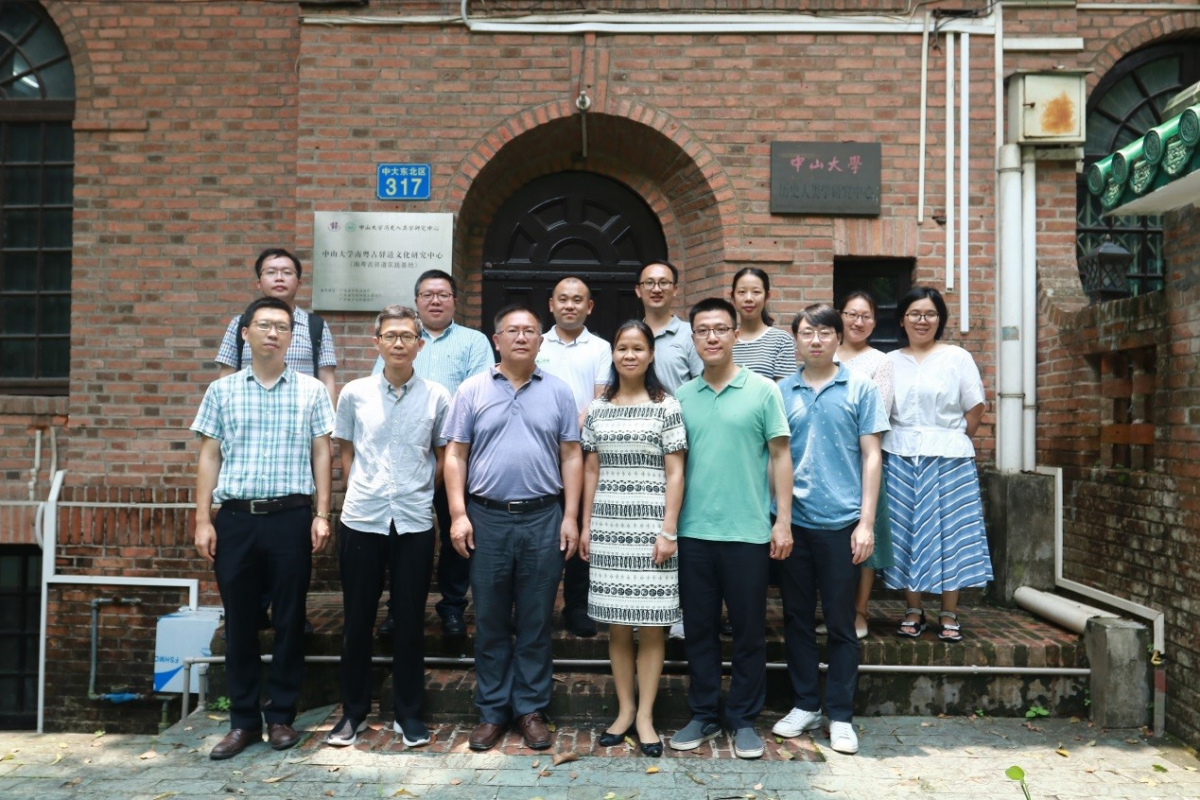

7月20日上午,广东省自然资源厅南粤古驿道保护利用工作领导小组副组长方为民率队前往中山大学南粤古驿道文化研究中心进行交流。

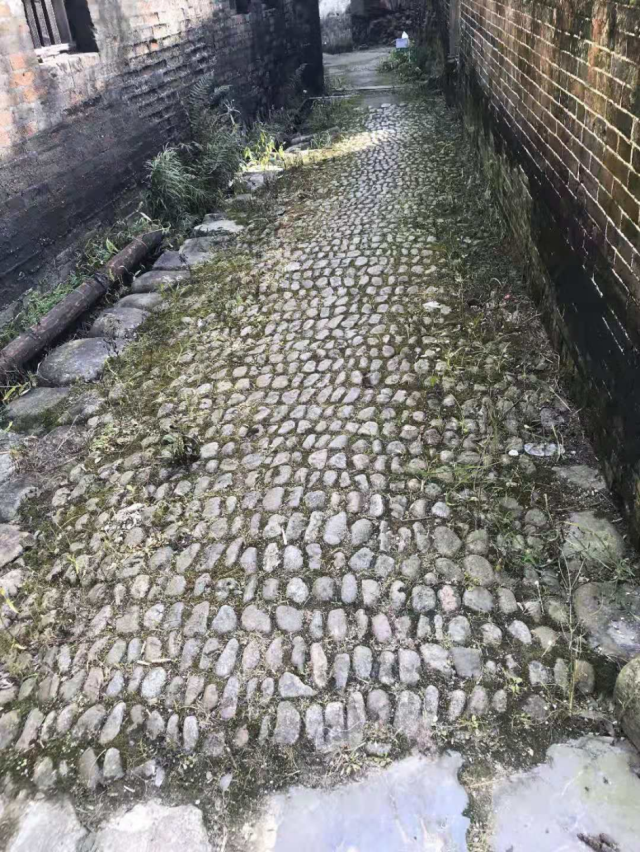

交流会上,中山大学南粤古驿道文化研究中心成员、中山大学历史学系主任、博雅学院院长谢湜教授介绍了研究中心取得的工作成果。据报告,研究中心整合了历史学、地理学等文理跨学科研究力量,在省自然资源厅等单位的指导和支持下,积极开展南粤古驿道调研与精准扶贫工作,实现“以道兴村”。研究中心多次到南粤古驿道沿线乡村开展大规模的田野调查,切身体验历史现场的地形地貌、山川河流、道路交通等自然环境。近期,中心的研究团队又带领学生赴柯木湾进行调研及实践教学活动,对当地人进行口述历史访谈,尝试接触、理解当地人群的思维方式和历史记忆,深入挖掘并阅读当地的历史文献材料,在历史田野的考察中走读历史,并对历史进行更具体和更深入的思考。

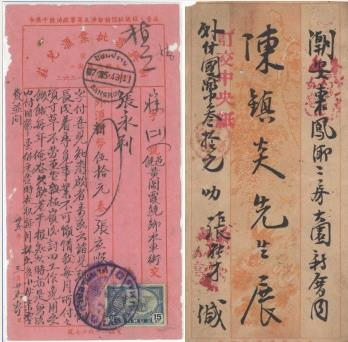

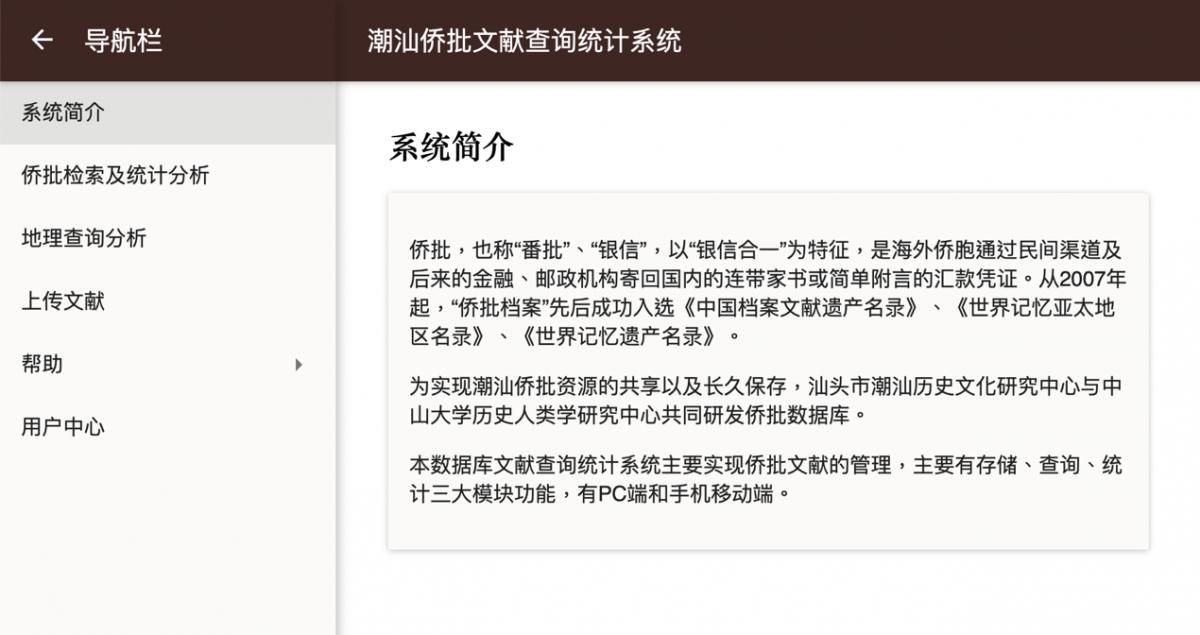

在古道学研究方面。研究中心充分利用公藏机构及部分民间私人收藏的多达十几万件的侨批,对这些原始材料进行扫描,并从研究与利用的角度开展学术论证,提取其中有较高价值的字段进行整理和录入,建设粤东百年侨批的数据库。目前已完成第一期侨批2万多条数据的整理和录入,并初步建立侨批数据库的网页,实现网上检索和用户资料上传功能。该网页还具备基本的分析功能,以便利研究者和公众使用,同时也希望借此引起学界与民众的关注,参与到不断充实侨批数据库的行动中来。

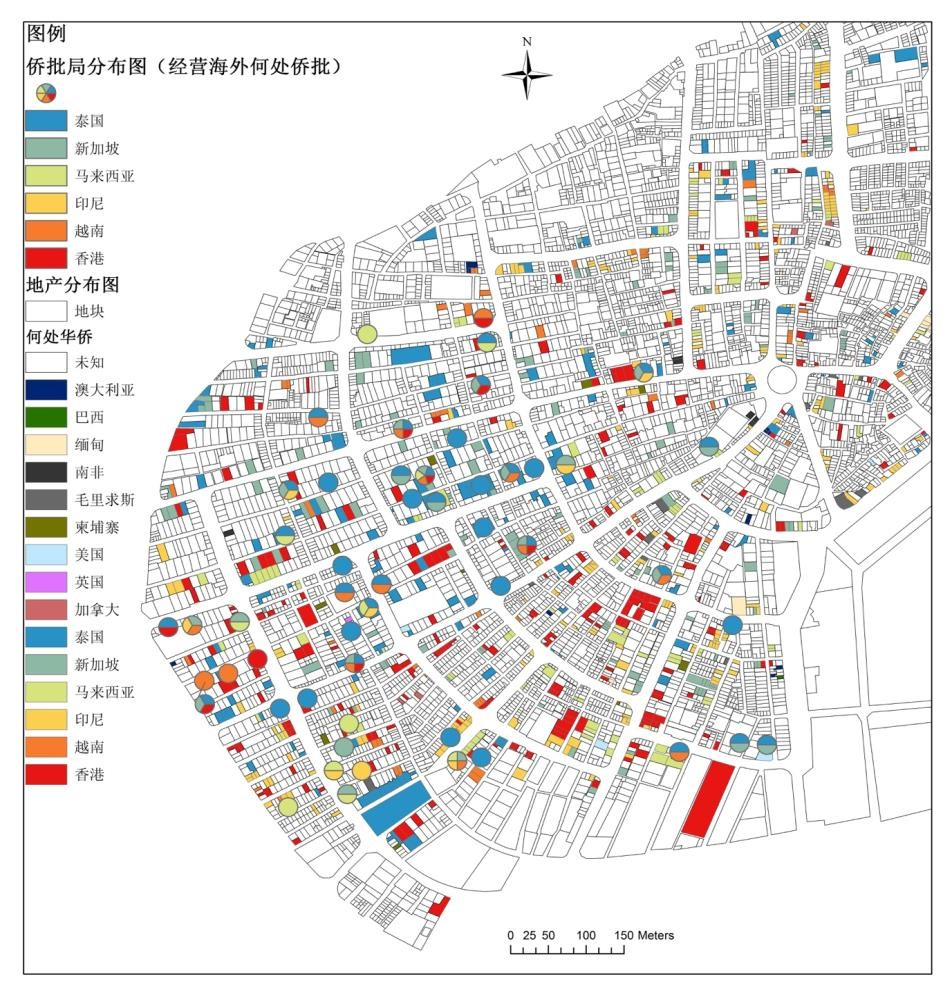

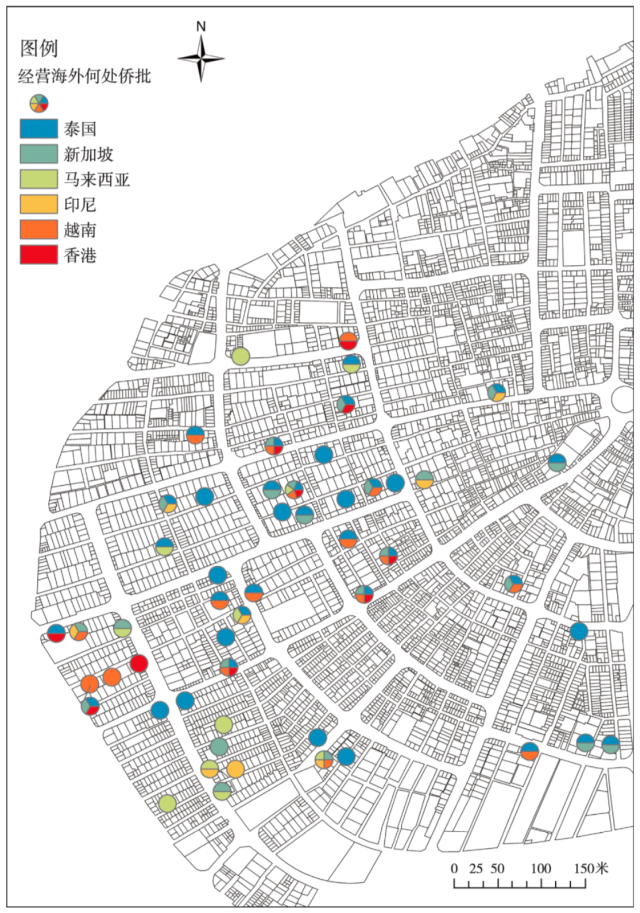

在南粤古驿道重要节点——汕头的研究上,研究中心充分利用已有的跨学科优势,运用历史地理学的方法和理念对汕头埠的城市发展进行研究。比如中心团队通过GIS技术展现了20世纪40年代汕头埠侨批业的空间分布情况,反映了侨批业经营网络与潮汕地区海外华侨等信息的密切联系。

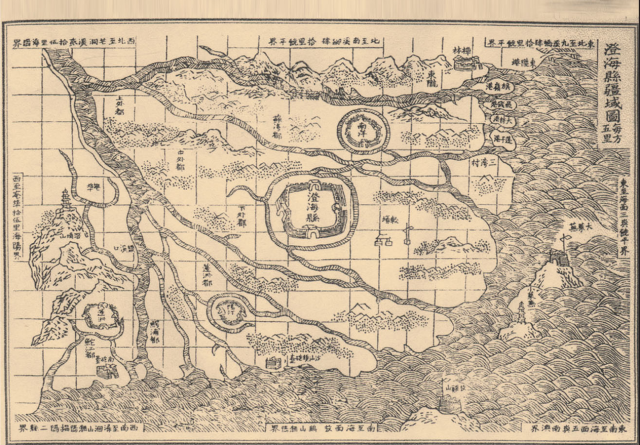

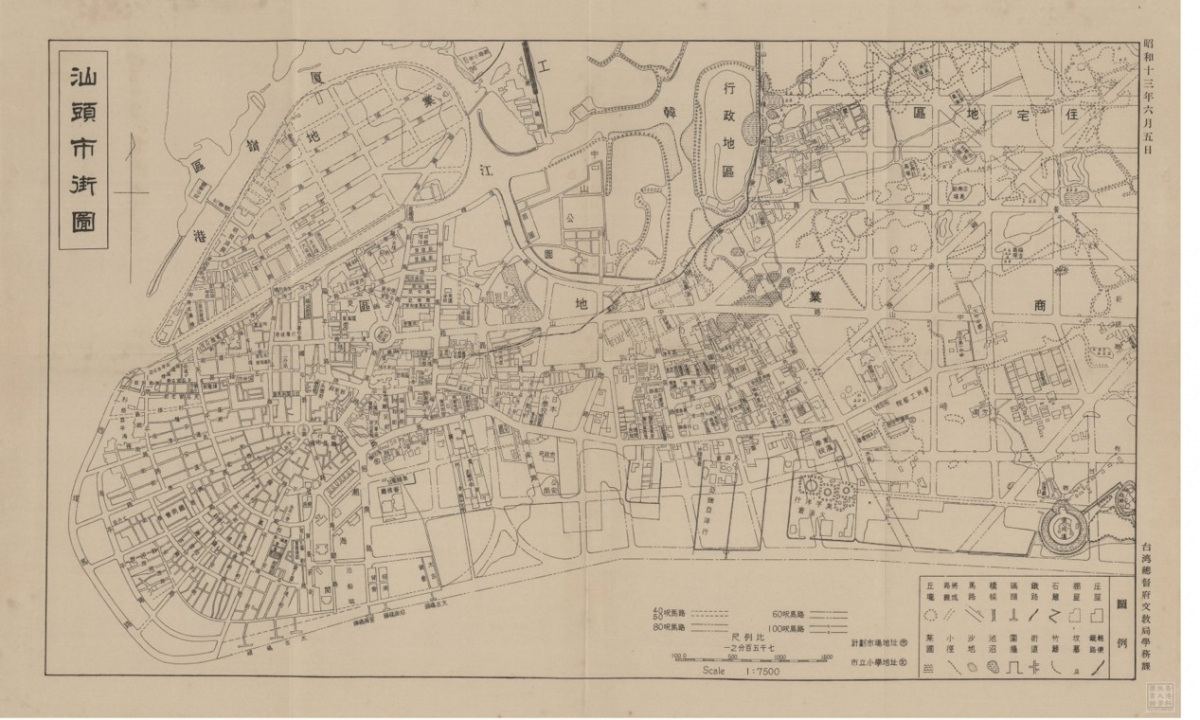

此外,研究中心还收集了藏于世界各地的三十余幅未刊汕头地图,原图出版时间从19世纪80年代的汕头开埠初期,至20世纪40年代。研究团队据此整理编辑了《汕头近代地图初编》的初稿,该书稿将地图按时间排序,并参考各方面的材料,为每张地图编写图说,力求准确、客观,将是研究开埠以来汕头城市发展史的宝贵资料,亦为粤东地区第一本城市地图集。

领导小组听取了中山大学南粤古驿道文化研究中心团队的报告后,省自然资源厅规划处处长朱国鸣认为研究中心要充分发挥历史、地理文理学科联动的优势,加强学术研究成果的推广与展示,扩大公众参与,弘扬岭南优秀文化。同时,要结合“华南教育历史系统坪石研学基地”的建设,实地了解中山大学在坪石的工作,挖掘梳理当地的历史遗存与口述历史史料,为基地建设提供学术支撑。

在总结中,方为民副组长对于中山大学南粤古驿道文化研究中心的相关工作给予高度肯定,并结合近期工作重点提出了建议。他指出,中心要尽快谋划在南粤古驿道网、古驿道展厅中向大众展示研究成果,将研究成果应用于古驿道重点线路巩固提升工作中,做到“以道兴村”。同时结合近期工作重点,深入挖掘考证中山大学在坪石办学时候留下的历史遗存,认真研读相关书籍及史料,梳理总结中山大学坪石校区的历史底蕴、红色基因与学术大师事迹,为“华南教育历史系统坪石研学基地”建设提供坚实的支撑。