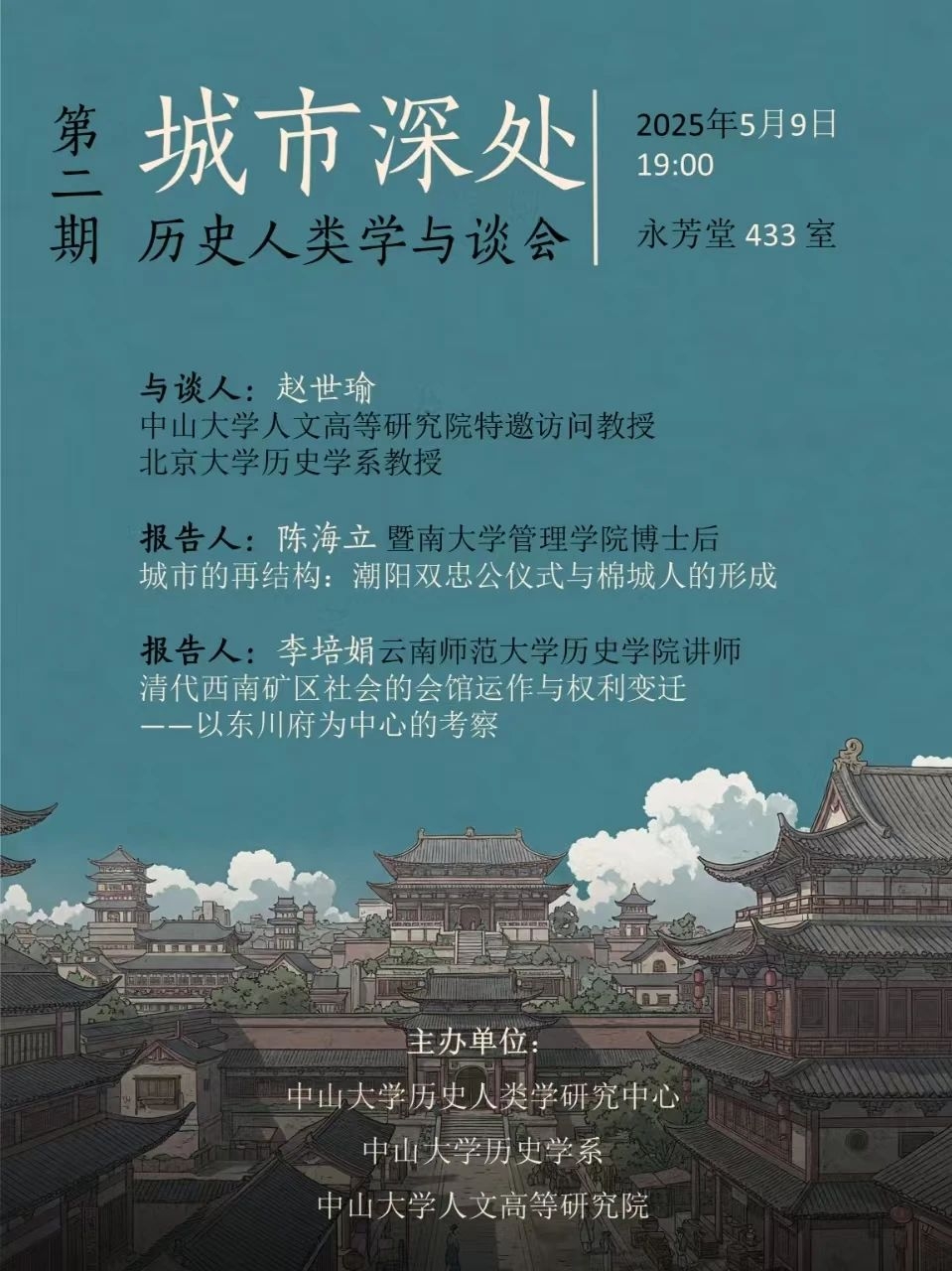

讲座预告|城市深处:历史人类学与谈会(第二期)

主 题

城市深处:历史人类学与谈会(第二期)

时 间

2025年5月9日(周五)晚上19:00

地 点

永芳堂433室

与谈人

赵世瑜,中山大学人文高等研究院特邀访问教授、北京大学历史学系教授。主要研究领域为10世纪以来的中国社会史、历史人类学、民俗学史。近五年来的主要著作有:《猛将还乡——洞庭东山的新江南史》(2022)、《历史人类学的旨趣:一种实践的历史学》(2020)、《眼随心动:历史研究的大处与小处》(2019)、《说不尽的大槐树——祖先记忆、家园象征与族群历史》(2018)。主编有:The Chinese Empire in Local Society: Ming Military Institutions and Their Legacy (2021)、《“乡校”记忆:历史人类学训练的起步》(2021)等。

赵世瑜,中山大学人文高等研究院特邀访问教授、北京大学历史学系教授。主要研究领域为10世纪以来的中国社会史、历史人类学、民俗学史。近五年来的主要著作有:《猛将还乡——洞庭东山的新江南史》(2022)、《历史人类学的旨趣:一种实践的历史学》(2020)、《眼随心动:历史研究的大处与小处》(2019)、《说不尽的大槐树——祖先记忆、家园象征与族群历史》(2018)。主编有:The Chinese Empire in Local Society: Ming Military Institutions and Their Legacy (2021)、《“乡校”记忆:历史人类学训练的起步》(2021)等。

报告一

城市的再结构:潮阳双忠公仪式与棉城人的形成

报告人:陈海立

中山大学历史学博士,暨南大学管理学院博士后。主要研究领域是明清经济史、近代经济史。

报告内容:

潮阳城僻处粤东海疆,自明代以来是一个典型的兼具军事和政治功能的传统中国城市,城坊的空间结构、官僚和士绅话语权、“双忠、大忠、韩祠”政治教化体系是其主体特征。因十八世纪以降商业发展与市场变迁,潮阳城产生了“再结构”的进程。坊的空间和赋役体系萎缩,取而代之的是社的体系,后者可以有效结合多姓氏群体(例如坐商)和一些边缘群体(例如疍民),同时商人、城市宗族获得了话语权。嘉庆以后,双忠公的教化体系被商人主导的双忠会体系取代,双忠公成为统系众社的城市神祇,并以断吉凶之“铜辊”,与市民生活诸多场景相结合。城市中多方政治力量碰撞与重构,衍生了地域范围远超城池、组织形式基于神社、主观认识否定乡村的“棉城人”群体。这种类型的城市“再结构”,是基于中国传统逻辑的、非中心化的“城市化”过程,具有长期软性的文化影响力。

报告二

清代西南矿区社会的会馆运作与权利变迁——以东川府为中心的考察

报告人:李培娟

中山大学历史学博士,云南师范大学历史学院讲师。主要研究领域为明清史、西南边疆史、历史人类学。

报告内容:

东川府位于滇川黔三省交界处的多重边缘地带,明清时期在川滇之间频繁改隶。在改隶云南之后,伴随着铜矿业的日渐兴盛,中央王朝对此地的控制逐步深入,大量外省及旁郡矿民带来了各类会馆,使得东川府府城从边地“夷窟”变成了“会馆之都”。对东川府会馆的深入分析发现,移民会馆的形成与家祠、神庙关系密切,经过不同阶段的持续“层累”之后,才形成我们今天所看到的“馆庙合一”“一馆多庙”的格局,会馆内部运作机制的变化折射出地方权力的变动过程。