黄埔村北帝诞考察纪要

2023年4月23日(农历三月初三)正值“北帝诞”,在中山大学历史学系、历史人类学中心刘志伟老师、杨培娜老师带队下,历史学系“明清史专题研究”课程组师生前往海珠区黄埔村,对黄埔古村古港、北帝庙以及北帝诞系列民俗活动进行考察。

黄埔村位于广州市海珠区新滘镇东部,现属琶洲街管辖,清代属番禺县茭塘司管辖。唐代黄埔村还是珠江边上的泥滩地,北宋以后随着开发的加快,该地出现不少居民点,方始建村。至清康熙年间,黄埔已发展成一座规模可观的市镇。传说古时凤凰来该村地头洗身,又因黄埔村位处珠江岸边,水边地区称“浦”,水中陆地曰“洲”,于是村名取作“凤浦”或“凰洲”。该村南部古牌坊刻有“凤浦”二字,是黄埔村原村口,现今入口已移至村北,现代牌坊上刻“凰洲”字样。明清时期,大量番舶汇集停泊于附近水域,传说洋人讹读“凤浦”为“黄埔”,久之“黄埔”成为常用的正式名称。

黄埔村三面环水,西接琶洲,北临珠江,南临黄埔涌,南北两条水道在村东合流。村内地形整体上北高南低,涌道多自北向南流,在清代村内居民顺着这些小水道可直达黄埔涌,并通往外部水域。村内建筑亦大致呈东北-西南向分布。黄埔村现有冯、胡、梁、罗四大姓氏,以及关、黄、卫、陈等小姓,仅四大姓建有宗祠。黄埔村原有北帝庙、洪圣庙、天后宫等古庙,现仅存一座北帝古庙。北帝庙、冯氏宗祠、罗氏宗祠、胡氏宗祠、梁氏宗祠依次自北向南分布于村子的中西部。除罗姓外,冯、胡、梁三姓还在村子的东部建有多座公祠。

图为黄埔古村“凤浦”牌坊

图为黄埔村景观示意图(摄于黄埔古村人文历史展览馆)

汉代以前,珠江口是一个广阔的海湾,广州城以南,今顺德、中山、珠海一带仍是水面宽阔的海域。随着西江和北江的泥沙在入海口沉积,唐宋以后珠江三角洲逐渐淤积成形,与大陆相连。黄埔村的地理环境大概也是如此,最早入迁的宗族定居在地势较高的台地,随着珠江泥沙在黄埔村南部逐渐淤积,新的群体迁入,在此定居生活。据《广州市文物普查汇编(海珠区卷)》介绍,罗氏在北宋嘉祐年间(1056—1063)便从横沙迁到黄茅岗(现罗家祠后面)开村,冯氏则在南宋淳祐年间(1241—1252)到该处落籍,胡氏于南宋咸淳九年(1273)迁入黄埔,梁氏迟至明朝才从番禺北亭(属新造)迁居于此。最早到此的罗氏和冯氏,坐落在地势较高的北部,较晚迁入的胡氏和梁氏,则只能选择地势较低的南部。

图为黄埔四大姓宗祠之一:冯氏大宗祠

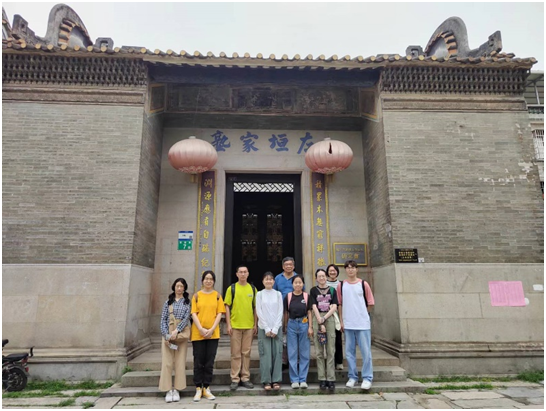

沿着黄埔村西部的柳塘大街自北向南行,先后经过北帝庙、冯氏宗祠、罗氏宗祠,接着穿过一条小巷,即到达胡氏宗祠。胡氏宗祠往东为黄埔直街,旧时称“东市”,主要为本村村民服务。在黄埔直街,刘志伟老师向同学们介绍了我国著名的社会经济史学家、中大历史学系已故教授梁方仲先生的家族公祠“左垣家塾”。

图为课程组师生于左垣家塾前合影留念

梁氏宗祠位于胡氏宗祠南边,如今改造为黄埔古村人文历史展览馆。展览馆分为两层,内藏嘉庆十八年(1813)《重修洪圣宫殿碑记》、道光二十三年(1843)《重修南海神碑》等碑刻,并有村史图片展。据胡氏族长介绍,洪圣庙旧址即位于今梁氏宗祠旁的黄埔中学。如今留存下来的洪圣庙大门石楹联也仅剩下联“海气接扶胥”,陈列于展览馆内。所谓“扶胥”,指的是唐代广州古港所在地,在今黄埔区庙头村南海神庙附近。随着扶胥港河床淤积,停泊愈加困难,自明代开始来华贸易的船舶逐渐转泊琶洲一带,至清代黄埔港取代扶胥港,因而有“海气接扶胥”一说。而在展览馆外,还露天摆放着诸多门联碑刻,其中便有残存的天后宫门联“迹著莆田恩流凤浦,德敷海国泽被凰洲”。

图为残存的洪圣庙门联下联

图为残存的天后宫门联

出村南“凤浦”牌坊,可见一条西北——东南向涌道直通外部水域,如今为观赏性质,但不难想象在清代,这条涌道上的小船往返穿梭的热闹景象。直走进入海傍街,街头矗立着“海傍东约”介绍牌,这条旧时紧靠酱园码头的商业街,又称“西市”,主要为洋人提供船舶修理、食品补给等服务,今日不少村民在此摆摊卖菜,仍不失热闹。

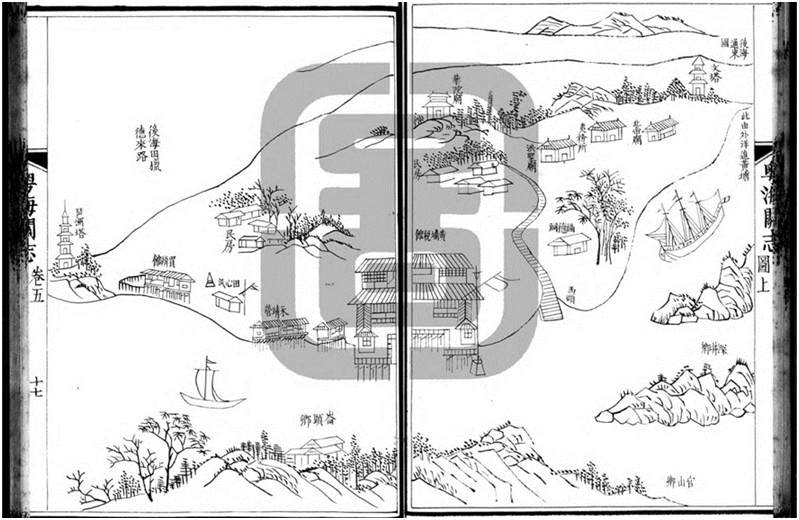

继续南行则为黄埔古港遗址,现建有粤海第一关纪念馆。康熙二十三年(1684)清廷平定台湾,随后放开海禁,此后两年陆续设立闽、粤、江、浙四大海关。设立于康熙二十四年(1685)的粤海关驻扎广州五仙门,称为大关。粤海关下辖口岸按类型可划分为正税口、稽查口、挂号口三种,在大关以东约三十里处便设立了黄埔挂号口。据《粤海关志》黄埔口图所示,黄埔当时为一小岛,在岛南岸设立黄埔税馆,税馆西侧有永靖营、田心汛以及买办馆,北侧有夷务所,两侧分别为北帝庙及洪圣庙,民房错落在这些建筑之间。

图为《粤海关志》卷五,黄埔口图

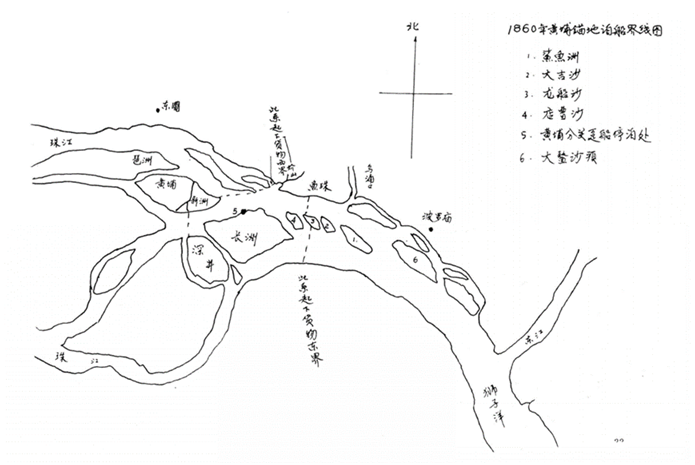

乾隆二十二年(1757)清廷规定广州一口通商,外国船只越来越多地出现在珠江口,涌入广州。但按照粤海关规定,外国商船不能直接驶入广州,只能在黄埔锚地停泊,酱园码头应是外国商船能航达的最终目的地。至1859年,粤海新关在广州沙面设立,酱园码头亦因泥沙淤积而逐渐不宜停泊,1861年黄埔分关移至长洲岛。如今古港前的水面建有“哥德堡”号纪念雕塑,静静地向人们诉说着昔日黄埔港口贸易的繁荣。

图为1860年黄埔锚地泊船界线图(图源:《黄埔海关志》)

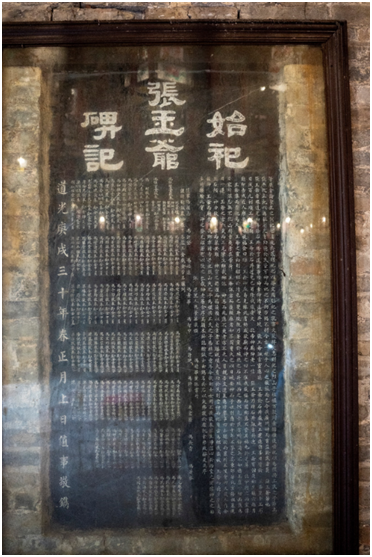

与珠三角大多数沿海、沿河地区一样,黄埔村也有信仰水神的传统。村内北帝庙供奉北帝,即真武大帝,又称玄天上帝,乃北方之神,阴阳五行中北方属水,故北方之神即为水神。此外,天后宫、洪圣庙均为供奉海神的庙宇。北帝庙靠近村北入口,坐落于该村地势较高处,是为数不多需拾阶而上的建筑。20世纪50年代初北帝庙曾被破坏,残旧颓败多年。2000年7月黄埔村人请来了中山大学历史系学者及地方民俗专家,对黄埔村进行考察。刘志伟老师便是考察团中的一员,他意外地发现庙内墙壁上藏有碑刻,最后在同行专家共同的努力下共发现九块碑刻,黄埔村尘封的记忆再次展露在世人面前。此后黄埔古港古村历史文化景区保护工程开始启动,沉寂许久的“北帝诞”民俗活动也再度活跃起来。

图为刘志伟老师向同学们分享其早年发现墙内碑刻的经历

图为道光三十年(1850)《始祀张王爷碑记》

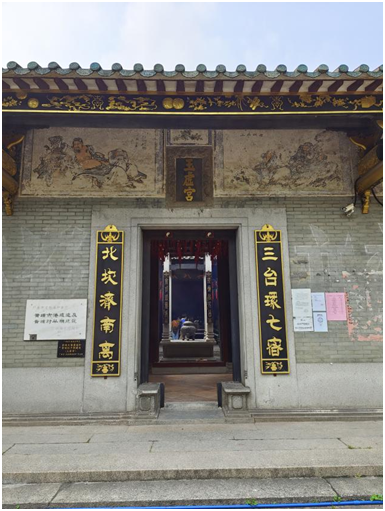

图为北帝庙正门

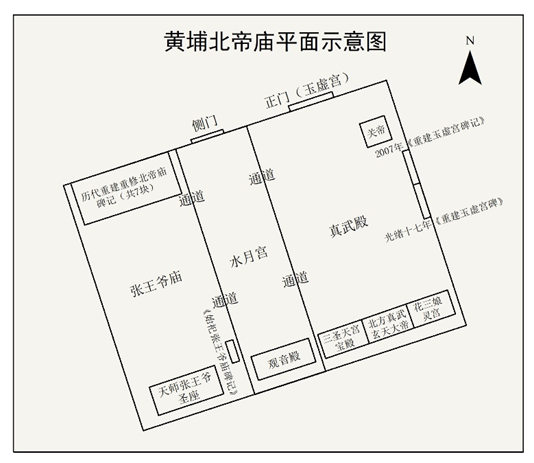

黄埔村北帝庙又称玉虚宫,建于清代。坐南朝北,由主体建筑、广场、风水林组成。主建筑三间两进,由东西相连的三间建筑组成。由正门进入北帝庙即为正殿,名作真武殿,此殿位于北帝庙主体建筑的最东侧,内正中供奉着“北方真武玄天大帝”,右为“金花三娘灵宫”,左为“三圣天尊宝殿”。进庙左方还供奉着关二爷。紧邻真武殿西为观音殿,供奉着观音娘娘,该殿面积最小。观音殿西则为张王爷庙,供奉张王爷。不同的神灵信仰按照村民的需求并祀于此。

图为黄埔北帝庙平面示意图

图为真武殿内景

当天的北帝诞活动主要有三个重要仪式:一是上午十点的上匾仪式;二是下午一点半开始的飘色活动;三是傍晚五点半吃“阿公饭”。上匾仪式在北帝庙正门前举行。门前供案正中摆放烤乳猪,左侧放置金钱纸,右侧放水果、白酒等祭品。仪式开始,主持者念诵祝文,并宣告上匾活动的经费开支情况。随后上匾者上香烧纸,牌匾也被抬到供案前。牌匾刻写祝寿词语,以及按年龄大小依次排列的上匾者姓名。上匾者均为四十岁以上男性,且尾数逢一者,如41岁、51岁、61岁等。据管理人员介绍,由于庙内空间有限,每次上新匾时均要撤换旧匾,换下的匾统一存放在北帝庙管理处,当天撤下的是1988年的匾。

图为北帝庙门前上匾仪式

图为今年所上新匾

北帝诞仪式中最为隆重和备受瞩目的便是飘色巡游活动。飘色是岭南地区一项传统民俗艺术,“飘”是指扮演的角色脱离地面,仿佛飘在空中;“色”是指巧妙伪装的故事人物。所谓“飘色”,就是推着一座装饰华丽的“色板”巡游,色板上安排好固定姿势的人物形象。每到某个重要节日,村民们便会组织起来,把村中小孩打扮成中国传统故事中的人物,让他们站在高高的支架上沿村巡游。如今黄埔村不再自行组织飘色,而是邀请来自番禺潭山的飘色队伍,即有名的“潭山飘色”。下午一点半开始,飘色巡游队伍从村北牌坊出发,途径的重要地点有北帝庙、四大宗祠,绕巡一圈后回到村北牌坊。

图为癸卯年黄埔古村“北帝诞”飘色活动巡游线路图

图为潭山飘色队首

图为由小孩扮演的林冲

图为由小孩扮演的哪吒

巡游队伍开头是各类旗帜,紧接的是北帝神像。神像之后的“回娘家”主题引起了我们的兴趣。从刘志伟老师和此次潭山飘色负责人三哥的访谈中我们得知,在元代,黄埔冯氏的祖先五世公,有一儿一女,大女儿嫁至潭山,小儿子去当兵。儿子多年未归,亦无音讯,女儿为方便照顾父亲,将父亲接到潭山,父亲最后在潭山逝世,女儿于是将父亲葬于潭山。当兵的儿子回来之后,得知父亲葬于潭山,前往拜祭,久而久之黄埔冯氏和潭山之间的姻亲关系便愈加紧密。因此在巡游队伍中,有“回娘家”的主题。这类祖先故事的背后体现出村落联盟的关系,而这种关系又通过仪式活动加以呈现。

图为北帝神像

图为“回娘家”队伍

巡游过程中经过几个大宗祠时,舞龙队伍均要“三叩首”,体现出四大宗祠在村落中的独特地位。巡游队伍绕巡一圈再次路过北帝庙时,抬神像的人员及三哥便护送神轿回到庙中。

图为舞龙队伍在梁氏宗祠

图为三哥及抬像人员返回北帝庙

飘色巡游大约持续一个小时,在下午两点半左右结束,至五点半村中又开始热闹起来,北帝诞活动的最后一个环节——吃“阿公饭”。在当天,众多旅居外地的黄埔村人会相约回到家乡,为北帝“祝寿”。各大宗祠在祠堂门口大摆宴席,宴请族人及乡里乡外各界人士。黄埔村当天筵开七百多桌,场面极为壮观。同行考察的老师及同学们在刘志伟老师安排下,也“沾光”享受了一顿地道的广东乡村酒席。

图为课程组师生吃“阿公饭”

图为刘老师与黄埔村支书交谈

尽管考察时间只有短短一天,但课程组的同学们通过亲身感受“北帝诞”仪式活动,去体会村民的信仰表达并思考其背后所呈现的社会关系,增进了对乡村社会生活的了解。同学们还分工搜集了北帝庙及梁氏宗祠中所陈列的诸多碑刻,并将其系统整理以待课上讨论。

整理人:卢卓瑜、谢殿诚

时间:2023年5月9日