“历史人类学理论与实践”岭西考察纪程(Day4-6)

Day 4

7月8日的考察分两条路线进行。上午8时许,第一队同学在任建敏、李晓龙等老师的带领下重返较场村,拜访黄氏祖屋。在采访中,较场黄氏自称祖籍福建,经南江上游“流仔黄”处迁移至此。

随后,第一队师生抵达虎山村,参观了虎山盘古庙和刘氏宗祠。同学们在庙内发现了参与烧炮会的人员记录。

随后师生们前往虎山刘氏宗祠,通过访谈,了解到盘古庙烧炮会的具体时间、庙内神像入祀的先后顺序等问题。

接着,师生们前往宋桂镇的三罗张公庙。庙内供有张大老爷、张小姐、左右先锋、五营十哨等神像。庙祝称这里是当地最早的张公庙,他处的张公庙都从此处分香。同学们采访了张公出巡的时间和范围。

随后,师生们又前往附近车岗村七姓宅。在七姓宅中,一块碑刻介绍了七姓祖先自闽迁粤,在此处同吃住同劳动的故事。

第二队同学在谢晓辉等老师的带领下抵达思和村,在当地先后拜访了崑士唐公祠、张氏宗祠、刘家祖屋以及曾为“六庙”的思和小学。

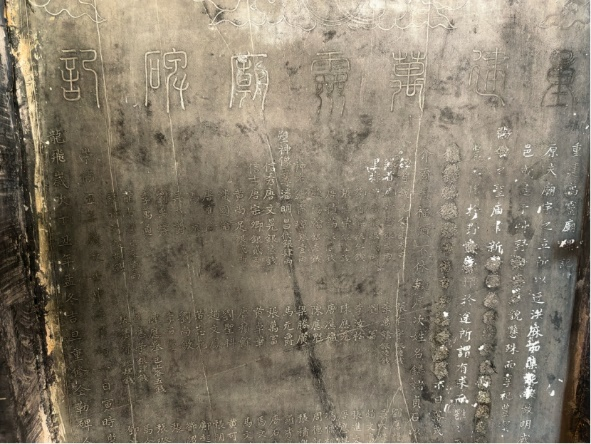

随后,师生们前往下思和村,考察杨文广庙。在庙中,同学们发现乾隆年间的《重建杨公庙碑记》与崇祯年间的《重建万灵庙碑记》,发现“杨文广庙”本为各姓合祀的“万灵庙”。

其后,师生们抵达粗石行政村。在下辖的玉兰自然村,同学们采访党群服务站的工作人员,了解玉兰村村情。在粗石自然村,同学们前往福宁庙、元植余公祠,拍摄了余氏族谱。

Day 5

7月9日上午,师生们出发前往德庆县古蓬村。在工作人员的带领下,师生一行人进入村落内部参观考察。与6日参观过的郁南县古蓬村不同,德庆县古蓬村规划建设井然有序。房屋之间间距统一,通道宽敞且四通八达。据称该村始建于宋末元初,距今有七百多年历史。现村中有保存完好的古祠堂15座,镬耳屋38座。现存省级文物保护单位6处,包括端岩陈公祠、伯甫陈公祠、古蓬太平楼、位素书室、翘庄陈公祠和铉望陈公祠,另有县级文物保护单位10处。

在铉望陈公祠的余庆堂中,当地村民向师生讲述铉望陈公祠的主要用途与历史。该堂修建于清朝,目前的作用主要是供奉祖先、举办各种红白宴席等。

随后师生们兵分两路,一队前往太平楼参观,另一队在村落间采访村民。太平楼相传是建于明崇祯二年的古碉楼,由村民陈世馨出资,耗时七年方成。距今已有400多年历史,建筑结构保存完好。

通过与村民交谈,了解到了当地的风俗习惯、田地耕种、姓氏分布、信仰族谱等概况。此外,同学们还共同释读了村落间散落残存的古碑和旗杆石,讨论当地供奉的泰山石敢当。

下午,师生前往肇庆市端州区的梅庵参观。梅庵始建于北宋至道二年,距今已有1000多年历史。梅庵是为纪念佛教禅宗六祖慧能在此插梅而建,建筑艺术独特,大雄宝殿保留了宋木构建筑风格,是岭南城区珍贵的千年木构建筑,具有较高的历史和文物价值。

在本系毕业系友周淑玥的讲解下,师生参观了梅庵及其内的六祖慧能生平故事陈列馆。与本次考察的其他田野点相比,梅庵的特点在于其佛教、禅宗的性质。这使得我们理解本次田野的历史时,进一步思考如何将之放入更宏大的叙事。

随后,师生们在校友、肇庆市博物馆学术研究与文创中心吴文丽副主任的讲解下,参观了肇庆市博物馆。馆内常设有《岭表南来第一州——肇庆历史文化陈列》和《肇博藏珍——馆藏文物精品展》两个主题展览。其中,一馆分为序厅和“粤人源起”“粤地初开”“千年州府”“总督两广”等部分,凸显了肇庆深厚的文化底蕴。参观展品的同时,也增加了对肇庆历史书写与文化构建的认识。

晚上,经过小组讨论后,各组结合前五天考察的整体行程进行汇报。同学们在汇报中对南江沿岸的民间信仰与国家整合地方社会之间的关系提出假设,对罗旁大征后的落籍问题与三罗地区重建话语体系而出现的“摹作他者”现象进行讨论。此外,会间还讨论了不同村落的部落布局、西江干流市场开拓与商业的发展、短时间维度中交流造成的方言差异、南江不同时期发展脉络的对比、商业成长与宗族发育等等一系列问题,气氛热烈。汇报结束后,老师们对各组汇报进行了总结与点评,针对同学们的汇报提出问题、加以补充并给出建议。指出各组进步明显,经过数天的田野与晚间讨论汇报,能够串联起有主题的故事,肯定了同学们的讨论与思考。但部分同学们的汇报中也存在缺乏扎实史料的问题,需要继续搜集相关资料,进行细化研究。在老师和助教们的总结中,同学们进一步加深了对历史人类学研究方法与思路的理解,更深刻意识到史料与田野结合的重要性,受益匪浅。

Day 6

7月10日,师生们前往鼎湖区水坑村考察。水坑村南临西江,耕地广阔。该村居民以谢姓和陈姓为主。师生们先来到水坑二村,在村民的指引下,我们来到魁甲社,以及在小学之内的谢氏宗祠。

其次,考察水坑村谢氏祖祠。在村民指引下,我们前往水坑二小学,其内部保留谢氏祖祠的建筑。据介绍,该祠堂始建于明嘉靖年间,清雍正时期重修。今祠堂内陈列着谢氏世系图、祖先迁徙故事等资料。

带着考察祖祠产生的问题,我们进一步采访村民,并阅读村志资料。据村志记载,水坑村的社区以坊为单元,大多姓氏称祖先从珠玑巷迁来此定居。

接着,师生们在市场上巧遇水坑一村陈氏祖祠的一位负责人陈耀强大叔,他热情地指引我们参观祖祠和新修的族谱。据族谱记载,南宋时期,陈氏祖先由鼎湖凤凰镇迁居至此。宗祠展现出三进式的空间格局,供奉着始祖及参与修建各进祠堂的祖先。在始祖以下分东、西房,东房为长子,西房为次子。陈氏祠堂与之前田野所见的祖屋截然不同,呈现出较为完善的宗族礼仪设计。

陈叔为我们介绍,祠堂粉色砂石地基的属于明代建筑,而花岗岩属于清朝时期。励志花园位于祠堂后面,保存康熙十八年祖先墓志铭、以及道光时期重修基围碑刻等古迹。

据陈叔称,以前水坑村有10多间庙、68家祠堂。据族谱记载,明末水坑陈氏已经成为端州科甲兴盛的名门巨族。

下午,研究生组返回连郁南县连滩镇龙岩祖庙观看六月六盘王诞仪式。经过两小时的车程,我们抵达连滩镇,稍作休整后重返龙岩祖庙。下午5点多,庙外已聚集许多附近村民。歌伯、歌娘面朝庙门外,通过唱歌迎接各路天神及罗四爷、金花婆婆、龙母、三界爷等神灵。随后他们转身面朝庙内盘古大王,迎请张大爷、左右先锋、女将张小姐、五营十哨等。在观看仪式的同时,我们采访了参与仪式的组织者和村民,了解整个盘王诞仪式的组织、流程和参与人员的情况。随着迎请神灵仪式的结束,进入休息和用餐的环节。组织者刘叔、林叔等热情地接待我们,并邀请我们共用晚餐。

20点30分,庙外举行支马粮仪式。参与者们点燃十根蜡烛,并斜放在一排,象征着五营十哨。接着,歌师们齐唱《支马粮》,其内容反映了万历年间罗旁大征的历史记忆。最后,在仪式结束时,抛撒特制的米豆象征“军粮”,同时响起鸣炮声。令人惊讶的是,现场很多信众都能齐唱《支马粮》。在观看仪式的过程中,谢晓辉老师教学生们如何解读仪式以及其背后的象征意义。

21点10分,歌伯和歌娘二人进行对唱,其中包含为捐款者唱祝福的环节。22点过后,陆续有一些来自附近村庄的信众。原本是由歌师对唱,但后来变成了歌师与信众互相对唱,场面异常热闹,山歌内容都是即兴发挥。直到23点30分左右,互唱环节才渐渐停止。参与者们一同吃糖粥,标志着今晚仪式的结束。次日,由于返程途经过龙岩祖庙,我们再次下车到庙里观看了一段仪式。与前一天不同的是,当天主要是香客前来进香,以及几位老婆婆在庙里主持拜祭仪式。

本次田野,师生们顶着将近40度的高温在田野乡间考察访谈,然后在小组讨论的基础上再进行每天晚上至少2个半小时的集体讨论来总结相关田野见闻,勾连历史线索。通过考察岭西地区的博物馆、祠庙、坊社、宗祠和深度参与盘王诞的仪式,为我们理解西江流域社会整合进国家的历史进程提供了经验性的认识,进而促使我们思考不同地域社会组织的方式,反思官方文献记载与民间表达的关系。