纪要 |【联结·沙龙】科大卫:文献与田野:历史人类学的经验

2024年11月14日下午,中山大学人文高等研究院“联结·沙龙”第30期在中山大学南校园伦敦会屋顺利举办。本次沙龙由中山大学人文高等研究院高级研究员科大卫教授主讲,主题为“文献与田野:历史人类学的经验”。中山大学人文高等研究院副院长、中山大学博雅学院程方毅副教授主持活动。中山大学人文高等研究院特邀访问教授陈明明、林月惠、李政、王论跃、Susan H. Whiting,特邀访问青年学者崔丽弦及中山大学社会学与人类学学院杜树海教授参与对谈。

一、走向田野,与过去“对话”

科大卫教授开场便抛出这一问题:在历史长河中,能留下记录者寥寥无几,那么治史者应如何对待没有留下记录的大多数人?科大卫教授在香港新界先后共考察了七年之久,对当地情况洞若观火,甚至知晓每个村子的主要姓氏。他发现,从珠江三角洲乡村的社会风貌中,可以窥见宗族体系与神鬼体系的交汇。科大卫教授坦言,自己在多次亲赴当地后才看懂了村民们请神和送神的仪式。不同于短暂的考察,真正的田野调查是长时间深根某一地区,深度融入当地民众,在民俗中体悟其精神世界。

对于村民而言,祖先鬼神是其生活中不可或缺的一部分。科大卫教授强调:“村民不是跟你讲历史,而是在演绎他们的历史。神、鬼、祖先就是他们的世界观。”究其根本,文献是生活的一部分,而不是专为留存的材料。田野的目的不只是收集文献,更在于将文献放回到生活中来理解。因此,治史者应通过学习村民文献、口述传统和仪式演绎来留存历史。

历史学者擅长分析文献材料,人类学者精于田野调查。二者相互渗透,催生出历史人类学的研究取向,旨在贯通文献与田野。文献源于田野,唯有了解文献产生的田野背景才能正确分析文献。例如,道士所唱种麻之歌旨在祈祷孩子们不要患麻疹,若是仅限于文献材料,就难免因理解偏差而导致误读。

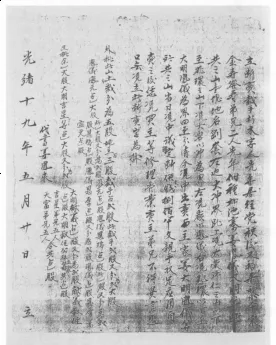

2002年,科大卫教授一行前往贵州锦屏县考察。普通村民家中成堆的地契打破了科大卫教授的惯有认知。为何当时尚不识字的苗民持有大量地契呢?学者们深入村庄,与当地村民建立亲密联系,才发现这一现象产生的特定历史背景:自明朝某时间起,清水江木材贸易日趋繁盛,村民遂请专人代写地契,认为只要手握地契文书,就享有木材的所有权。此后,这批契约文书日益受到学界关注,《清水江文书》等资料得以陆续出版,除清代以来的山林契约外,还收录了族谱、诉讼词稿、山场清册、账簿、官府文告、书信、誊抄碑文等材料。

刘志伟教授在《借题发挥》中说:“历史,是过去的真实,这是讲述者的信念;历史,是现在与过去的对话,这是倾听者的心思。这两种立场,看似矛盾,实为一体,构成了历史的双重性格”。科大卫教授在此基础上进一步阐述了对治史的见解:与文献中“凝固”的真实有所不同,“活”的历史是在过去与现实的对话中不断变动的。治史者用跑过田野的眼光解读文献,从扑朔迷离的事实中耙梳历史线索,无时无刻不参与着这样的“对话”。

二、祠堂、族谱与宗族的形成

在传统观点看来,宗族是基于血缘关系形成的亲属组织。对此,科大卫教授则认为:明清华南宗族之发展,是王朝国家与地方社会整合的产物,是历史建构的结果。正是自上而下的推动与自下而上的配合,才构建出明清多元一体的国家体系。

祠堂、族谱和田产等作为辅助祭祖的制度,在规范祭祀仪礼的同时,也无形中形塑了村民的世界观。科大卫教授简要分析了家庙式的祠堂在民间普及与宗法伦理庶民化的过程。家庙的普及化、制度化始于嘉靖年间“大礼议”之争。极少数在“大礼议”中支持嘉靖皇帝的官员,仿照官方家庙形制在本乡修建祠堂,以此表明自己的政治立场。未曾料到,周边百姓纷纷效仿,修建祠堂从此蔚为风尚。宗族社会在此影响之下形成,肇兴于十六世纪,明清更迭之际趋于成熟,而在十九世纪走向终结。

科大卫教授引入“礼仪标签”这一概念来表示地方社会中个性化的礼仪表达形式。他强调:若想真正了解礼仪,关键在于探问“怎么做”,而不是“为什么要这么做”。礼仪往往具有维系信服神灵与透过礼仪和神灵沟通的社团的作用,祭祖就是其中的一种。此外,礼仪标签还包括建筑特征、仪式演绎、文献传统、地方神祇传说、产权代表、武装力量等。

谈及族谱与宗族构建之间的复杂关联,科大卫教授引用贺喜教授的发现,认为欧阳修首创多线谱图,将族谱以表格形式呈现,这是极为重要的伟大发明。在此之前,口述谱系与文字叙述的族谱均为单线,仅能记录支脉。欧阳修谱例的出现促使宋代至明代中期的族谱体例发生了根本性的转变。旁支可以记录在同一份“谱图”,大大增加了族谱的篇幅,也方便了联宗,甚至攀附。通过“谱图“,即使居住在不同地方的人群,也可以通过想象,认同为同宗同族。

贺喜:Lineage and Community in China, 1100–1500: Genealogical Innovation in Jiangxi, Routledge, 2020

宗族不止是一种构想,也是集体控产的机构,而族产则是祖先交托给宗族成员的共同财产。建立族产的过程可归纳为四个步骤:(1)祖先与神的分离;(2)以祖先名义控产;(3)多线族谱的发明;(4)建立家庙以供奉祖先。在此基础上,科大卫教授着重论述了宗族管理族产的原则,就是“管理轮流交替”,即宗族各支系轮流担任管理人,收租并承担祭祖等开支。在嘉靖年间,祖产的管理有赖向祖先“报功”来维持,就是在祭祖仪式之后,宗族成员逐一向祖先汇报其对族产的贡献。很快,这个办法被财产登记和会计制度取代。

最后,科大卫教授简要概括了历史人类学的研究现状与研究课题:在华南地区,刘志伟、萧凤霞、郑振满、陈春声等学者分别致力于珠江流域、莆田、韩江中下游等区域的宗族研究,华南地区之外的地方社会文化研究也日益受到学界关注,如赵世瑜着重关注华北地区,宋怡明(Michael A. Szonyi)专于明代军户等。此外,还有水上人、乡村宗教仪式、沙田水利开发、行盐区域市场、山林契约和产权等课题。区域社会条件有别,所生发的历史问题也各不相同,但归根究底,终殊途同归,都指向同一核心议题,即探讨中国“大一统”建构的过程。科大卫教授强调,学者们学术旨趣相似且治学方法相近,但其研究范围早已超出华南,且学界以派分划定此疆彼界并不可取,故不接受“华南学派”的称谓。

三、对谈环节

在对谈环节中,中山大学人文高等研究院特邀访问教授陈明明老师指出,政治学的研究兴趣与历史人类学存在一致之处,即均以国家建构议题为核心关切,理论研究应当在与历史人类学的田野调查等方法的对话中找寻全新的研究视角。

中山大学人文高等研究院特邀访问教授Susan H. Whiting老师就历史人类学研究方法提出疑问:根据特定区域社会提炼概括出的结论在何种程度上具有普适性呢?对此,科大卫教授认为,根据特定地区得出的历史结论不一定适用于其他地区,但我们可以结合考察经历有效地发问,对不同地域做出有效的比较性研究。

中山大学社会学与人类学学院杜树海教授进一步补充说,远离政治中心的偏远地区往往具有更为复杂的政治文化环境,这也是国家建构过程的重要组成部分。沙龙在热烈的气氛中圆满结束。