纪要丨【普林斯顿-文研中国讲坛】程美宝:“混为一谈:18-19世纪广州口岸的感官经验及其遗存”

纪要

2025年6月21日下午两点半,由普林斯顿大学出版社和北京大学人文社会科学研究院联合主办的普林斯顿-文研中国讲坛2025年度讲座在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“混为一谈:18-19世纪广州口岸的感官经验及其遗存”。本次讲座主讲人为香港城市大学中文及历史学系教授程美宝,主持人为北京大学历史学系教授赵世瑜,评议人为北京大学历史学系教授刘永华。

讲座环节

讲座伊始,北京大学人文社会科学研究院院长杨立华与普林斯顿大学出版社社长克里斯蒂·亨利(Christie Henry)一起向程美宝老师颁发普林斯顿-文研中国讲坛2025年度讲座证书。接着,主持人赵世瑜老师对程美宝老师进行了介绍。他提及,程老师近年来致力于从声、色、味等感官维度,探讨华南地域文化在十六至二十世纪的跨地域历史进程中如何渐次成型。无论是引发广泛关注的《遇见黄东:18-19世纪珠江口的小人物与大世界》,还是出版的《消逝的声音:省港澳的过去式》,都集中反映了她长期以来在这一领域的深耕与创见。

杨立华院长与亨利社长为程美宝教授颁发证书

程老师随后开始了她的演讲。她介绍到,本次讲座旨在以正在着手撰写的一部英文著作《混合感官:一口通商时期广州的感官交流(Mixed Senses: Sensory Exchange in Canton during the Single Port Trade Period)》(暂名)为中心,以饮食(味觉)、色彩(视觉)、语言(听觉)为具体研究对象,探讨18-19世纪期间,广州口岸及其邻近地区本地人的生活,如何受到西洋贸易仅限广东一口的政策的影响,而讲座之名“混为一谈”正是为了强调不同元素交融后的状态。在方法论层面,这项研究受到蔡鸿生、杰克·古迪 (Jack Goody)、卜正民(Timothy Brook)等学者的启发,并且继承了中山大学深厚的中外交流史与口岸史研究传统。程老师指出,尽管中国沿海的其他口岸也曾受到西方影响,但乾隆二十二年(1757年)以后长达近百年的“一口通商”政策,使得广州地区民众的生活受到了独特而深刻的影响。她引用道光年间的《粤海关志》以及乾隆皇帝的上谕,说明当时的有识之士和清廷高层都清楚地认识到,与西洋的贸易往来对广东乃至江西等地的民生经济均有裨益,并非单方面的需求。除了中国闻名于世的茶叶、丝绸、瓷器等出口商品,她更关注那些进口的“番货”、“洋货”,探究这些物品进入中国后所引发的连锁反应。比如,那些在名称上明显带有外来词烙印的多罗呢、哔叽、法兰绒等西方毛织品,不仅出现在被抄家官员的财产清单和文学作品中,更被用作皇室轿子的围帘,广泛参与了清代物质文化的塑造。

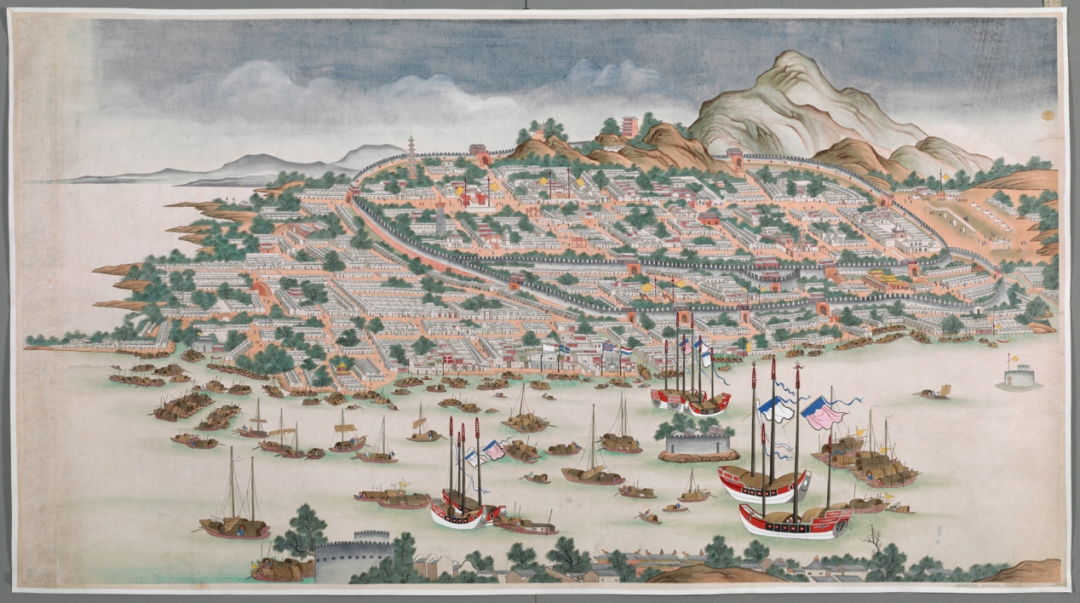

一口通商时期(1757~1842)广州的城市和商贸景观

程教授以三个具体的感官领域为例,展开了她的核心论述。第一个例子关乎“吃”。她以奥地利旅行家伊达·普菲弗(Ida Pfeiffer)在1847年于广州的观察记录为引子,描述了当时在广州的欧洲人独特的晚餐习惯,即在下午四点钟进餐,流行“海龟汤” (turtle soup) 等奇特菜肴,并且除了咖喱之外,所有菜肴均由中国厨师按照“英式风格” (English fashion) 烹制。由此,程老师追溯了海龟汤的全球史。它最初是欧洲航海船只在南美海域获取的便捷肉类来源,随后传入欧洲,逐渐演变为一种充满异国情调的美食,流行于英国上流社会和高级餐厅。到了十九世纪,普通中产家庭也开始尝试制作,甚至出现了教人制作“假冒海龟汤” (mock turtle soup) 的食谱以及罐头产品。因此,在十九世纪的广州,外国商人享用海龟汤,实际上是在异国他乡复刻和延续其母国的一种贵族式或中上层阶级的精致生活方式。这种生活方式,包括四点钟用晚餐的习惯,在当时的英国本土随着工业化的进程已逐渐过时,但在遥远的口岸城市却被顽强地保留了下来。在此基础上,一口通商时期的广州成为中西方饮食交融的重要空间,并且汇聚了产自全球的香料、烹饪方式和烹饪设备等基础设施。程老师展示了一幅描绘粤海关监督(Hoppo)享用英式早餐的图画,画面背后服务的中国仆人,正是这种跨文化烹饪技艺的承担者。此外,广州行商在招待外国商人时,也能够娴熟地安排西式餐饮和餐具。除了图像资料和物质文化遗存,当时为外国人编写的广东话学习资料也包含了大量与饮食相关的外来词。这些与味觉相关的因素生动展示了当时中西饮食文化的交融深度。

欧洲商人在广州购买瓷器场景

《清代外销制运图》,香港海事博物馆藏

第二个例子聚焦于“颜色”,具体探讨了红色染料“呀囒”的故事。程老师在查阅《粤海关志》以及各种中英语言学习书籍的过程中发现一种名为“呀囒”的颜色形容词频繁出现,但不解其意。最终,在一本晚清于上海出版的语言学著作中,她找到了答案:“呀囒”是西班牙语“grana”的音译,而“grana”正是胭脂虫 (cochineal) 的西班牙名称。这种寄生于南美仙人掌上的小虫,经过加工后能产生一种色泽极其鲜艳、远胜于欧洲传统植物染料的红色,因此自十六世纪被发现以来,便成为欧洲商人极其渴求的商品。程老师还指出,由于“呀囒”生产主要由西班牙人控制,而广州航商潘启官因其早年有前往西属菲律宾贸易的经历,与西班牙商人建立了深厚的合作关系,得以在广州市场有效控制这种珍贵染料的供应。更有趣的是,程老师发现“呀囒”是当时唯一形容颜色的外来词,这个词汇不仅存在于文献中,更鲜活地保存在了口述文化传统里。在广东南音的经典曲目中,便有唱词提到“呀囒”,但无论是演唱者还是听众,大多已不知“呀囒”为何物。这个词的意义在普遍的历史记忆中已经消逝,却通过口耳相传的艺术形式保存了下来。

法国植物学家蒂埃里·德·梅农维尔(Thiéry de Menonville) 描绘的胭脂虫(1787)

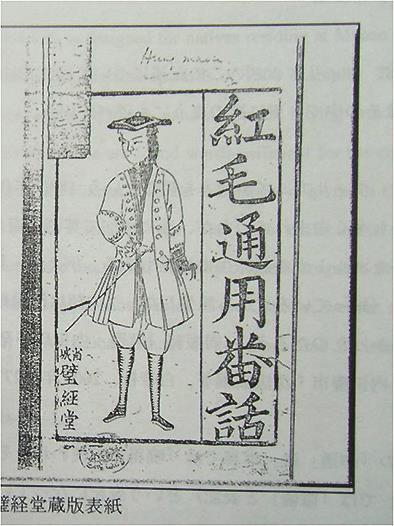

第三个例子则转向“声音”,探讨了清代广州独特的语言学习与交流现象。程老师指出,“呀囒”一词的例子之所以引人注目,是因为仅凭文字无法知晓其准确的方音读法,而代代相传的口述传统保留了它的声调。她进一步阐释了粤语地区处理外来词的两个特点:一是为无字之音造新字,通常是在一个形近或音近的汉字旁加上“口”字部首;二是将外来词的声调提高,以示区别。这些传统在为外国人编写的粤语教材中得到了清晰的体现。与此相对,当时的广东人学习英语则表现出高度的实用主义。最早的“红毛鬼话”类书籍,完全使用汉字来为英语注音,并且版本众多,开本小巧,价格低廉,内容高度聚焦于商业交往中最急需的数字、量词、人称等词汇。相比之下,外国人学习粤语的教材则随着时间推移变得日益精深。由传教士如马礼逊 (Robert Morrison)、卫三畏 (Samuel Wells Williams) 等人编纂的教材,不仅有详尽的粤语标音和英文释义,更引入了当时西方先进的语音学知识。程老师特别提到,在1840年代出版的教材中,已经出现了钳口的概念,并详细分析了唇、舌、喉、牙、鼻等发音部位与粤语声母的对应关系。西方人学习粤语的侧重点也反映了其在广州的主要交际对象是他们的中国仆人,因此“主仆通话”成为学习的重点内容。这一整套围绕粤语学习的知识体系,随着十九世纪中叶后华人劳工向北美的迁徙,也被传播到了海外。

璧经堂藏版《红毛通用番话》

在演讲的总结部分,程老师指出,外来事物在广州的命运各不相同,这可以用物、字、音三重维度来衡量。物、字、音三者皆存的事物,主要是食物,如西式糕点,虽有所变形,但最终成为日常生活的一部分,其名称和做法至今仍在沿用。其次是第二种,物无而字、音存,这一类事物比如“呀囒”, 其物已不存或不再以原初形态被广泛使用,因此其字、音虽通过口述歌谣得以保留,但其本意却已在公众记忆中模糊甚至消失。最后是物存而字、音不存,如各种欧洲纺织品虽仍存留于本土日常,但其最初的音译名称被后来的新产品和新的行业词汇所完全取代。程老师进一步强调,在这一系列“内化” (internalization) 过程中,香港在近代所扮演的特殊角色不容忽视,它如同一座文化的中继站和避风港,使得许多在广州本土可能早已湮没的文化元素得以存续和流变。这项研究正是希望通过这些具体的案例,探讨感官经验如何在中西文化的碰撞与融合中“形成意义” (make senses)。

讲座现场

在与谈环节,刘永华老师首先对讲座给予了高度评价,指出这项研究的难度极大,其史料以不同的语言、文体和形式散落在世界各地的档案馆、图书馆和博物馆中。同时,这项研究还精当地实践了物质文化史和历史人类学的方法。随后,刘老师还从品味与社会阶层、语言学习材料背后所体现的知识体系和分类原则以及广州外来感官元素的影响和评价问题三个方面与程老师展开探讨。接着,主持人赵世瑜老师从广州与元大都等中国历史其他时期中外文化交融现象突出的都市进行对比的角度阐发了自己的思考。最后,听众也围绕胭脂虫作为物质在广州仍然延续、清代广州与同时代日本长崎的比较等方面提出问题。程老师对评议人、主持人和听众提出的问题一一做出了回应,讲座最后在热烈的交流氛围中圆满结束。